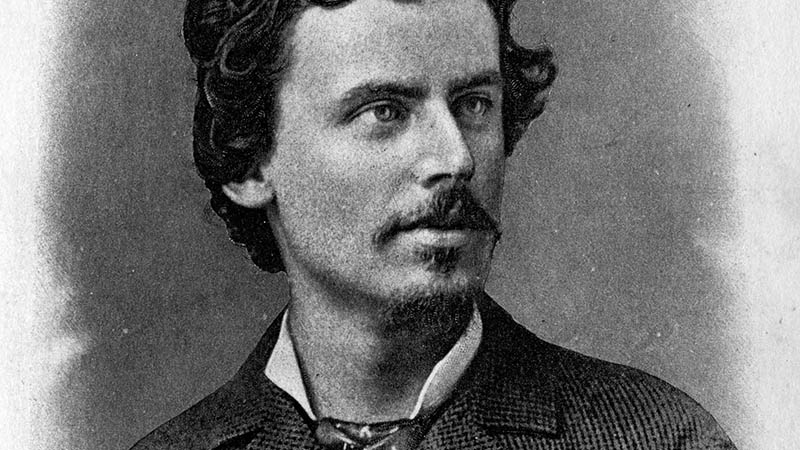

C’est avec un livre curieux, original, que j’ai commencé mes lectures de vacances. Il s’agit d’un livre publié en 1884, « Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction » (ré-édité chez Allia Editions), de Jean-Marie Guyau (livre intégral disponible en ligne). Philosophe, poète, et enseignant, Jean-Marie Guyau est mort à 33 ans de la tuberculose.

Fonder la morale sur les connaissances

Ce livre est un essai captivant pour « fonder » la morale sur les connaissances plutôt que sur des sentiments. C’est une belle réflexion, dans une langue magnifique, et portée par un esprit visiblement génial et rigoureux, et au fait de l’état des connaissances humaines de son époque. Ce qui est étonnant, c’est l’effort pour tout penser de manière rationnelle ; c’est étonnant, parce qu’en lisant ces lignes on découvre un esprit visiblement athée, mais aussi ayant une foi profonde dans l’humain et dans le progrès possible. La démarche visant à vouloir décorréler la morale de ses fondements « spirituels » ou religieux surprend. A tout le moins, c’est un point qui mériterait d’être discuté et creusé. J’ai le sentiment que Guyau cherchait à construire une « science du comportement moral », ou une « science du comportement social », et j’ai le sentiment que s’il avait assumé de ne rien pouvoir « fonder » sans recourir à un certain nombre de concepts « religieux », il aurait pu aller plus loin et créer, avec d’autres, des éléments de la « science de l’action humaine », c’est-à -dire devenir économiste (au sens de Mises par exemple). Les idées, principes, concepts des religions font aussi partie de nos connaissances.

Plume sublime plus que philosophe important

Je vous recommande ce livre très vivement, non pas pour les réflexions philosophiques que je trouve un peu décousue, mais plutôt pour découvrir une plume fantastique, et un pouvoir d’évocation de la condition humaine très rare : il y a des pages magnifiques, spirituelles, sur ce que sont les humains, sur leur condition de finitude dans l’infini, sans jamais que cette évocation soit le moins du monde désespérée ou noire. Simplement magnifique. S’il avait pu vivre plus longtemps, Jean-Marie Guyau aurait pu écrire de splendides romans.

Je ne peux résister à recopier ici les paragraphes de conclusion. Bonne lecture !

En somme, c’est la puissance de la vie et l’action qui peuvent seules résoudre, sinon entièrement, du moins en partie, les problèmes que se pose la pensée abstraite. Le sceptique, en morale comme en métaphysique, croit qu’il se trompe, lui et tous les autres, que l’humanité se trompera toujours, que le prétendu progrès est un piétinement sur place ; il a tort. Il ne voit pas que nos pères nous ont épargné les erreurs mêmes où ils sont tombés et que nous épargnerons les nôtres à nos descendants ; il ne voit pas qu’il y a d’ailleurs, dans toutes les erreurs, de la vérité, et que cette petite part de vérité va peu à peu s’accroissant et s’affermissant. D’un autre côté, celui qui a la foi dogmatique croit qu’il possède, à l’exception de tous les autres, la vérité entière, définit et impérative : il a tort. Il ne voit pas qu’il y a des erreurs mêlées à toute vérité, qu’il n’y a encore rien dans la pensée de l’homme d’assez parfait pour être définitif. Le premier croit que l’humanité n’avance pas, le second qu’elle est arrivée ; il y a un milieu entre ces deux hypothèses : il faut se dire que l’humanité est en marche et marcher soi-même. Le travail, comme on l’a dit, vaut la prière ; il vaut mieux que la prière, ou plutôt il est la vraie prière, la vraie providence humaine: agissons au lieu de prier. N’ayons espoir qu’en nous-mêmes et dans les autres hommes, comptons sur nous. L’espérance, comme la providence, voit parfois devant elle (providere). La différence entre la providence surnaturelle et l’espérance naturelle, c’est l’une prétend modifier immédiatement la nature par des moyens surnaturels comme elle, l’autre ne modifie d’abord que nous-mêmes; c’est une force qui ne nous est pas supérieure, mais intérieure: c’est nous qu’elle porte en avant. Reste à savoir si nous allons seuls, si le monde nous suit, si la pensée pourra jamais entraîner la nature; – avançons toujours. Nous sommes comme sur le Léviathan dont une vague avait arraché le gouvernail et un coup de vent brisé le mât. Il était perdu dans l’océan, de même que notre terre dans l’espace. Il alla ainsi au hasard, poussé par la tempête, comme une grande épave portant des hommes; il arriva pourtant. Peut-être notre terre, peut-être l’humanité arriveront-elles aussi à un but ignoré qu’elles se seront créé à elles-mêmes. Nulle main ne nous dirige, nul oeil ne voit pour nous; le gouvernail est brisé depuis longtemps ou plutôt il n’y en a jamais eu, il est à faire: c’est une grande tâche, et c’est notre tâche.