On devrait toujours relire les excellents ouvrages : c’est bien d’ailleurs ce que désigne l’expression « livre de chevet ». C’est ce que je suis en train de faire avec deux d’entre eux en ce moment, dont l’extraordinaire « L’action humaine », de Ludwig Von Mises11. Lien wikipedia : faites attention à la qualité des informations que vous pouvez y trouver, notamment celles ayant des résonnances politiques.. Il est extraordinaire tant par l’ampleur du propos (fonder la science économique / praxéologie, ou science de l’action humaine), que par le style incroyablement clair, synthétique tout en étant d’une grande précision conceptuelle. C’est la deuxième fois que je le lis, et je suis déjà à peu près sûr que je le relirai un jour (j’en avais déjà parlé ici : Pas d’excuses : deux grands livres gratuits)

Mon propos ici n’est pas de vous en donner une synthèse, mais plutôt de vous demander de me faire aveuglement confiance : achetez le livre, ou téléchargez-le, lisez les 50 ou 100 premières pages et dites moi si vous pouvez arrêter la lecture. Sachez simplement qu’il y est question de l’action humaine, et de la science qui étudie cette action. Von Mises pose au début du livre les bases épistémologiques et conceptuelles permettant de distinguer la praxéologie des autres sciences (sciences naturelles, psychologie, histoire). C’est-à-dire qu’il précise des éléments de méthode et des caractéristiques propres à l’économie ou praxéologie. Individualisme méthodologique, caractère formel et aprioriste, notions de valeur, de catallaxie (notion reprise par son élève Hayek). C’est absolument passionnant.

Pour donner une idée de son style, je recopie ici un long passage où il explique le caractère aprioristique de la praxéologie.

Les relations logiques fondamentales ne sont pas susceptibles de preuve ou de réfutation. Tout essai pour les prouver doit s’appuyer implicitement sur leur validité. Il est impossible de les expliquer à un être qui ne les posséderait pas pour son propre compte. Les efforts pour les définir en se conformant aux règles de définition ne peuvent qu’échouer. Ce sont des propositions premières, antécédentes à toute définition nominale ou réelle. Ce sont des catégories ultimes, non analysables. L’esprit humain est totalement incapable d’imaginer des catégories logiques autres que celles-là. Sous quelque forme qu’elles puissent apparaître à d’hypothétiques êtres surhumains, elles sont pour l’homme inéluctables et absolument nécessaires. Elles sont la condition première et indispensable de la perception, de l’aperception, et de l’expérience. (…)

L’esprit humain n’est pas une table rase sur laquelle les événements extérieurs écrivent leur propre histoire. Il est équipé d’un jeu d’outils pour saisir la réalité. L’homme a acquis ces outils, c’est-à-dire la structure logique de son esprit, au cours de son évolution depuis l’amibe jusqu’à son état actuel. Mais ces outils sont logiquement antérieurs à toute expérience quelconque. L’homme n’est pas simplement un animal, entièrement soumis aux stimuli déterminant inéluctablement les circonstances de sa vie. Il est aussi un être qui agit. Et la catégorie de l’agir est logiquement antécédente à tout acte concret.

Le fait que l’homme n’ait pas le pouvoir créateur d’imaginer des catégories en désaccord avec les relations logiques fondamentales et avec les principes de causalité et de téléologie nous impose ce que l’on peut appeler l’apriorisme méthodologique.

Tout un chacun dans sa conduite quotidienne porte témoignage sans cesse de l’immutabilité et de l’universalité des catégories de pensée et d’action. Celui qui adresse la parole à ses semblables, qui désire les informer et les convaincre, qui interroge et répond aux questions d’autrui, peut se comporter de la sorte uniquement parce qu’il peut faire appel à quelque chose qui est commun à tous — à savoir la structure logique de l’esprit humain. L’idée que A puisse être en même temps non-A, ou que préférer A et B puisse être en même temps préférer B à A, est simplement inconcevable et absurde pour un esprit humain. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre une sorte quelconque de pensée prélogique ou métalogique. Nous ne pouvons penser un monde sans causalité ni téléologie. Il n’importe pas à l’homme qu’il y ait ou non, au-delà de la sphère accessible à l’esprit humain, d’autres sphères où existe quelque chose qui diffère, par ses catégories, du penser et de l’agir humains. Nulle connaissance ne parvient de ces sphères à un esprit humain. Il est oiseux de demander si les choses-en-soi sont différentes de ce qu’elles nous apparaissent, et s’il y a des mondes que nous ne pouvons comprendre et des idées que nous ne pouvons saisir. Ce sont des problèmes hors du champ de la cognition humaine. Le savoir humain est conditionné par la structure de l’esprit humain. S’il choisit l’agir humain comme objet de ses études, il ne peut avoir en vue que les catégories de l’action qui sont propres à l’esprit humain et sont la projection de cet esprit sur le monde extérieur en changement et devenir. Tous les théorèmes de la praxéologie se réfèrent uniquement à ces catégories de l’action et sont valides seulement dans l’orbite où elles règnent. Ils ne prétendent fournir aucune information sur des mondes et des relations dont nul n’a jamais rêvé et que nul ne peut imaginer.

(….)

Le raisonnement aprioristique est purement conceptuel et déductif. Il ne peut rien produire d’autre que des tautologies et des jugements analytiques. Toutes ses implications sont logiquement dérivées des prémisses et y étaient déjà contenues. Donc, à en croire une objection populaire, il ne peut rien ajouter à notre savoir.

(…)

Tous les théorèmes géométriques sont déjà impliqués dans les axiomes. Le concept d’un triangle rectangle implique déjà le théorème de Pythagore. Ce théorème est une tautologie, sa déduction aboutit à un jugement analytique. Néanmoins, personne ne soutiendrait que la géométrie en général et le théorème de Pythagore en particulier n’élargissent nullement notre savoir. La connaissance tirée de raisonnements purement déductifs est elle aussi créatrice, et ouvre à notre esprit des sphères jusqu’alors inabordables. La fonction signifiante du raisonnement aprioristique est d’une part de mettre en relief tout ce qui est impliqué dans les catégories, les concepts et les prémisses ; d’autre part, de montrer ce qui n’y est pas impliqué. Sa vocation est de rendre manifeste et évident ce qui était caché et inconnu avant. Dans le concept de monnaie, tous les théorèmes de la théorie monétaire sont déjà impliqués. La théorie quantitative n’ajoute rien à notre savoir qui ne soit contenu virtuellement dans le concept de monnaie. Elle transforme, développe, ouvre à la vue ; elle ne fait qu’analyser et, par là, elle est tautologique comme l’est le théorème de Pythagore par rapport au concept de triangle rectangle. Néanmoins, personne ne dénierait sa valeur cognitive à la théorie quantitative. A un esprit qui n’est pas éclairé par le raisonnement économique, elle reste inconnue.

Et vous, quels sont vos livres de chevet ? Ceux que vous avez déjà relu, et que probablement vous relirez encore ?

Étiquette : Connaissances

-

L’action humaine

-

Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction

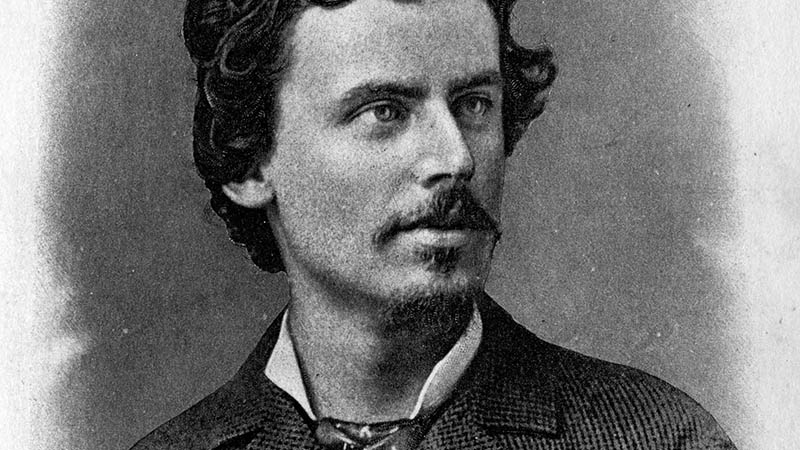

C’est avec un livre curieux, original, que j’ai commencé mes lectures de vacances. Il s’agit d’un livre publié en 1884, « Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction » (ré-édité chez Allia Editions), de Jean-Marie Guyau (livre intégral disponible en ligne). Philosophe, poète, et enseignant, Jean-Marie Guyau est mort à 33 ans de la tuberculose.

Fonder la morale sur les connaissances

Ce livre est un essai captivant pour « fonder » la morale sur les connaissances plutôt que sur des sentiments. C’est une belle réflexion, dans une langue magnifique, et portée par un esprit visiblement génial et rigoureux, et au fait de l’état des connaissances humaines de son époque. Ce qui est étonnant, c’est l’effort pour tout penser de manière rationnelle ; c’est étonnant, parce qu’en lisant ces lignes on découvre un esprit visiblement athée, mais aussi ayant une foi profonde dans l’humain et dans le progrès possible. La démarche visant à vouloir décorréler la morale de ses fondements « spirituels » ou religieux surprend. A tout le moins, c’est un point qui mériterait d’être discuté et creusé. J’ai le sentiment que Guyau cherchait à construire une « science du comportement moral », ou une « science du comportement social », et j’ai le sentiment que s’il avait assumé de ne rien pouvoir « fonder » sans recourir à un certain nombre de concepts « religieux », il aurait pu aller plus loin et créer, avec d’autres, des éléments de la « science de l’action humaine », c’est-à -dire devenir économiste (au sens de Mises par exemple). Les idées, principes, concepts des religions font aussi partie de nos connaissances.

Plume sublime plus que philosophe important

Je vous recommande ce livre très vivement, non pas pour les réflexions philosophiques que je trouve un peu décousue, mais plutôt pour découvrir une plume fantastique, et un pouvoir d’évocation de la condition humaine très rare : il y a des pages magnifiques, spirituelles, sur ce que sont les humains, sur leur condition de finitude dans l’infini, sans jamais que cette évocation soit le moins du monde désespérée ou noire. Simplement magnifique. S’il avait pu vivre plus longtemps, Jean-Marie Guyau aurait pu écrire de splendides romans.

Je ne peux résister à recopier ici les paragraphes de conclusion. Bonne lecture !

En somme, c’est la puissance de la vie et l’action qui peuvent seules résoudre, sinon entièrement, du moins en partie, les problèmes que se pose la pensée abstraite. Le sceptique, en morale comme en métaphysique, croit qu’il se trompe, lui et tous les autres, que l’humanité se trompera toujours, que le prétendu progrès est un piétinement sur place ; il a tort. Il ne voit pas que nos pères nous ont épargné les erreurs mêmes où ils sont tombés et que nous épargnerons les nôtres à nos descendants ; il ne voit pas qu’il y a d’ailleurs, dans toutes les erreurs, de la vérité, et que cette petite part de vérité va peu à peu s’accroissant et s’affermissant. D’un autre côté, celui qui a la foi dogmatique croit qu’il possède, à l’exception de tous les autres, la vérité entière, définit et impérative : il a tort. Il ne voit pas qu’il y a des erreurs mêlées à toute vérité, qu’il n’y a encore rien dans la pensée de l’homme d’assez parfait pour être définitif. Le premier croit que l’humanité n’avance pas, le second qu’elle est arrivée ; il y a un milieu entre ces deux hypothèses : il faut se dire que l’humanité est en marche et marcher soi-même. Le travail, comme on l’a dit, vaut la prière ; il vaut mieux que la prière, ou plutôt il est la vraie prière, la vraie providence humaine: agissons au lieu de prier. N’ayons espoir qu’en nous-mêmes et dans les autres hommes, comptons sur nous. L’espérance, comme la providence, voit parfois devant elle (providere). La différence entre la providence surnaturelle et l’espérance naturelle, c’est l’une prétend modifier immédiatement la nature par des moyens surnaturels comme elle, l’autre ne modifie d’abord que nous-mêmes; c’est une force qui ne nous est pas supérieure, mais intérieure: c’est nous qu’elle porte en avant. Reste à savoir si nous allons seuls, si le monde nous suit, si la pensée pourra jamais entraîner la nature; – avançons toujours. Nous sommes comme sur le Léviathan dont une vague avait arraché le gouvernail et un coup de vent brisé le mât. Il était perdu dans l’océan, de même que notre terre dans l’espace. Il alla ainsi au hasard, poussé par la tempête, comme une grande épave portant des hommes; il arriva pourtant. Peut-être notre terre, peut-être l’humanité arriveront-elles aussi à un but ignoré qu’elles se seront créé à elles-mêmes. Nulle main ne nous dirige, nul oeil ne voit pour nous; le gouvernail est brisé depuis longtemps ou plutôt il n’y en a jamais eu, il est à faire: c’est une grande tâche, et c’est notre tâche.