Je viens de terminer le dernier d’Eric Zemmour @ZemmourEric, « La messe n’est pas dite », dans la nouvelle collection Pensée libre dirigée par Sonia Mabrouk @SoMabrouk chez Fayard. Sous-titré « Pour un sursaut judéo-chrétien », cet essai très dense et direct livre un propos assez simple, issu d’une réflexion beaucoup plus profonde sur les liens entre la France et le christianisme, et le catholicisme en particulier. Ce propos tient en quelques mots, si on le résume à l’extrême : la France a une part de son identité qui est chrétienne, et même catholique, et si on l’oublie, on perd l’identité française. De même si on oublie en quoi le catholicisme est le prolongement du judaïsme, en tout cas pour son expression française (Zemmour s’appuie ici sur Renan et sa somme « Histoire des origines du christianisme »).

J’ai trouvé, comme toujours avec Zemmour, son ouvrage à la fois érudit, instructif, et d’une grande clarté. Sa plume est vraiment très agréable, et tranchante. Ça se lit comme du petit lait, pourrait-on dire. Le propos est vaste, couvre de nombreuses époques et sujets, mais jamais le lecteur n’est assommé ou noyé. Je regrette juste, à titre personnel, de n’être pas assez cultivé pour lire tout cela avec un regard critique historique. Il en fait la promotion en ce moment partout, donc vous pourrez facilement le voir discuter du contenu avec divers interlocuteurs…

Je n’ai pas grand-chose à dire sur le fond, car cela me paraît être du bon sens. D’autres avaient déjà insisté pour rappeler à quel point les racines chrétiennes de l’Europe, et leur reconnaissance, sont importantes pour l’identité. Zemmour souligne avec une grande justesse à quel point le christianisme, basé sur la foi individuelle, a participé à la synthèse de la notion d’individu libre telle que nous la connaissons maintenant (synthèse expliquée par Philippe Nemo). Si, en effet, la foi est individuelle, alors personne ne peut lire dans l’âme ou l’esprit de quelqu’un pour savoir ce qu’il pense, ou croit. C’est une donc une porte ouverte, paradoxalement, par l’orthodoxie, à la liberté de croyance. Il aurait peut-être été intéressant d’approfondir ce qui s’est joué sur ces sujets lors du schisme catholique / protestant : il me semble que cela aurait approfondi cette partie de la discussion, tout en ouvrant la réflexion sur ce qui semble se dessiner comme rupture entre les USA et l’Europe en ce moment.

Au-delà de ces maigres critiques qui n’expriment que ma frustration pour ce texte volontairement trop court, mais excellent, j’espère que ces idées, portées brillamment par Zemmour, Knafo @knafo_sarah et Reconquête @Reconquete_off, gagneront l’audience qu’elles méritent : il en va de la survie de notre pays.

Étiquette : Foi

-

La messe n’est pas dite

-

Réflexion faite

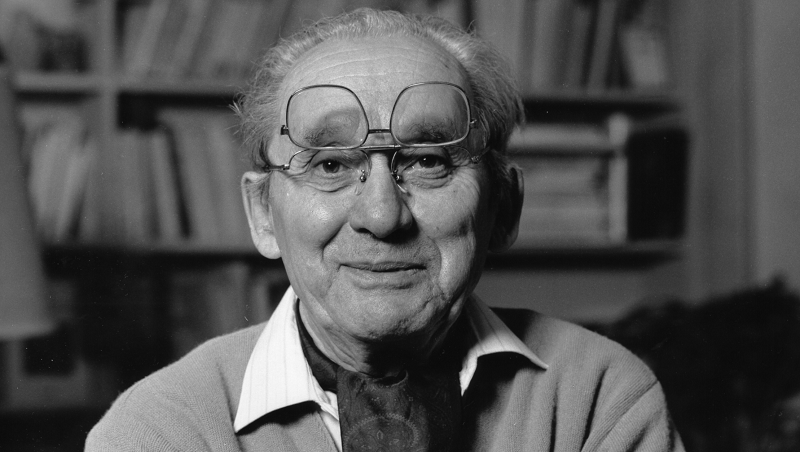

J’aime bien Paul Ricoeur. J’ai lu, de cet auteur, « Idéologie et utopie » et « Soi-même comme un autre ». Ce petit texte, « Réflexion faite », sous-titré Autobiographie intellectuelle, est un ouvrage à part. Son titre dit bien le projet : ni une autobiographie personnelle, ni un livre de bilan (il s’appelle « réflexion faite » et non « tout compte fait, comme le précise avec justesse Olivier Mongin dans la préface) ; une autobiographie Intellectuelle.

Retour sur les grands temps de l’évolution de sa pensée

Ricoeur se livre à un exercice ambitieux dans ce volume (une centaine de page) : revenir sur les grandes étapes de sa pensée, de son évolution, en s’appuyant sur ses ouvrages (presque pas sur ses conférences, cours, articles et autres supports). Sans rentrer dans le détail, qu’il me serait impossible de résumer tant le texte est dense, on peut dire que Ricoeur, par son parcours, a tenté une forme de philosophie particulière, mariant phénoménologie (il vient de là), sémiotique, psychanalyse, mais aussi, grâce à son parcours aux Etats-Unis, philosophie analytique11. Cela rejoint de manière surprenante toute l’introduction du livre de Larmore, Modernité et morale, et dont le thème central, à mes yeux, est le sujet, et l’identité. Et aussi la narration et la place du temps dans la construction du sujet. Passionnantes thématiques, et ouvrage très très dense. Deux points m’étonnent dans sa pensée et dans son parcours.

Ligne de front

D’une part, sa farouche volonté de séparer sa pensée philosophique et sa pensée spirituelle (il a été aussi un auteur prolifique sur la foi, l’herméneutique biblique). Quelle drôle d’idée de penser que c’est possible ! Cette volonté de distinction l’honore, mais nous fait perdre le fruit d’une tentative d’articulation… Comme le dit Mongin dans la préface en le citant, Ricoeur, dès ses années d’apprentissage, apprend à « mener, d’armistice en armistice, une guerre intestine entre la foi et la raison. » La conclusion de « Soi-même comme un autre » signalait également « le rapport conflictuel-consensuel entre sa philosophie sans absolu et sa foi biblique plus nourrie d’exégèse que de théologie ». Bien sûr, l’une et l’autre se sont nourrie, mais il aurait été, en tant que lecteur, plus intéressant d’avoir une autobiographie mêlant les deux.

Je me dis que je dois aller lire, dans ma bibliothèque, « La métaphore vive » que je n’ai jamais ouvert, et je suis d’ores et déjà en train de relire quelques textes de Benoît XVI, notamment le magnifique « Discours de Ratisbonne », où il est question de l’articulation entre la foi et la raison.Pudeur

A nouveau, cela force l’admiration, mais peut être un peu frustrant. Orphelin de mère et de père, le parcours personnel de Ricoeur, assorti par ailleurs du suicide de son dernier fils, n’est qu’à peine évoqué. Il a l’honnêteté de reconnaître qu’il ne peut faire une autobiographie intellectuelle sans au minimum évoquer la « catastrophe », mais c’est en restant sur une ligne crête philosophique et jamais personnelle : un peu paradoxal pour quelqu’un dont toute la pensée est centrée sur la narration et le sujet, la phénoménologie, le récit, et la quête de sens.

-

Soif

C’est toujours difficile de faire une critique d’un livre que l’on nous a conseillé (en l’occurrence, famille et amis me l’ont recommandé, et offert). N’en dire que du bien, ou n’en dire que du mal, ne sont pas des options : il s’agit de de réellement préciser ce que l’on a apprécié, ou moins, dans le livre.

Osé et bien écrit…

Commençons par les compliments. « Soif », d’Amélie Nothomb, est un roman très bien écrit, et audacieux : faire parler Jésus à la première personne, il fallait oser, tout de même. C’est risqué, parce que l’auteur est à peu près sûr, dans ce cas, de se mettre tout le monde à dos : les dogmatiques qui vont souligner toutes les divergences entre ce récit et les Évangiles (ou le dogme accepté), les athées qui pensent que Jésus ne pouvait être qu’une sorte d’illuminé, ceux qui auraient prêté une autre personnalité à Jésus, ceux qui ne pensent pas que l’on puisse lui en prêter une, etc. Osé, donc, et très bien écrit. Le style est vif, direct, et rappelle, dans une certaine mesure, l’extrême simplicité de parole qui est rapportée dans les Évangiles. Le roman se lit vite, et l’absence de suspens, n’empêche pas une certaine tension dans la narration. La seule critique de style est l’utilisation inutile de « flashs-forward » (ou prolepses) qui donnent l’impression d’un Jésus omniscient, alors qu’à d’autres moments ses propos contredisent ce fait (notamment quand il affirme qu’il n’aura fait changer au final que 3 ou 4 personnes).

…mais mal ficelé spirituellement

Les critiques maintenant. J’ai trouvé que l’approche initiale, dans laquelle Jésus explique ce qu’est Dieu en terme d’élan, d’émotion, en lien justement avec le titre était très intéressante (bien qu’à mon sens totalement vouée à l’échec comme « explication » de Dieu, puisque limitée à la dimension vécue, faite de sensation, et faisant de Dieu et de l’amour pour toute chose une forme d’ataraxie, ou de retour à l’absence de manque).

Tentez cette expérience : après avoir durablement crevé de soif, ne buvez pas le gobelet d’eau d’un trait. Prenez une seule gorgée, gardez-la en bouche quelques secondes avant de l’avaler. Mesurez cet émerveillement. Cet éblouissement, c’est Dieu. Ce n’est pas la métaphore de Dieu, je le répète. L’amour que vous éprouvez à cet instant précis pour la gorgée d’eau, c’est Dieu. Je suis celui qui arrive à éprouver cet amour pour tout ce qui existe. C’est cela être le Christ.

Pourquoi donc par la suite Amélie Nothomb revient-elle à d’autres explications – contradictoires avec cette première approche, où la notion de « père » revient, avec une volonté personnelle ? Les habituelles béquilles. Contradiction interne, à nouveau, mais qui n’est pas utilisée pour enrichir la personnalité de Jésus, mais perturbent plutôt la compréhension.

J’ai regretté le focus excessif mis sur les sensations immédiates de Jésus, comme si sa pensée ne pouvait être qu’une pensée incarnée, au sens le plus physique du terme. Pour avoir lu les Évangiles, je n’arrive pas à imaginer Jésus pensant le monde centré sur son nombril, et sans aucune dimension politique ou sociale dans sa pensée. A nouveau, en plus, en contradiction avec les prolepses (p 150) : » […] je croyais à la possibilité de changer l’homme. On a vu ce que cela a donné. Si j’en ai modifié trois, c’est le bout du monde. »

Bref, ce Jésus me semble être une construction artificielle mêlant de la philosophie d’Amélie Nothomb et des éléments de ce qu’on a pu avoir comme traces de Jésus. C’est légitime : chacun a bien le droit de s’approprier ce personnage comme il l’entend. Et tant mieux s’il résonne avec chacun, en nuances. Mais tout de même : un Jésus qui pense que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue ? (p46 : « Si on se rendait compte, on choisirait de ne pas vivre. »). Tout en faisant l’apologie de l’amour charnel, comme platonique ? Au final, j’ai le sentiment d’un livre bien écrit, malin, mais qui maltraite un peu son sujet. Au lieu d’embrasser le mystère, Amélie Nothomb a tenté de le rendre tangible, voire de le résoudre. C’est là que se situe son erreur, à mon sens. Et vous ? Qu’en avez-vous pensé ?