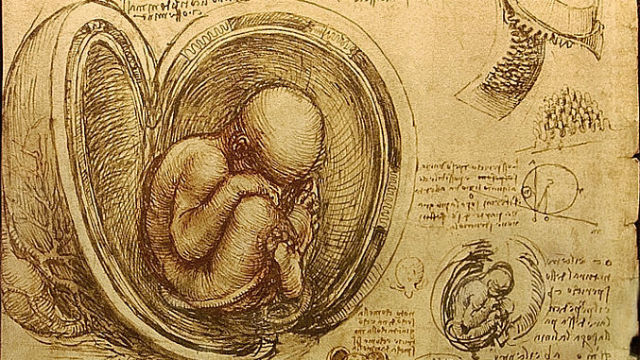

J’ai entendu parler l’ancienne femme de Gainsbourg, hier à la radio. Elle le décrivait comme un génie, excellent dans tous les domaines : doué en peinture, comme en musique. Cela m’a refait penser à la figure fascinante des grands génies, merveilleux touches-à -tout, comme Archimède, ou Lénoard de Vinci.

Bien sûr, un tel éclectisme n’est plus vraiment possible. Mais je ne me résoudrais jamais à ne plus pratiquer qu’une seule activité. Ne serait-ce que parce que je dois équilibrer ma vie de famille, avec ma vie professionnelle.

C’est un équilibre, à nouveau, à trouver : entre la spécialisation (indispensable pour aller loin), et la multidisciplinarité (indispensable pour être créatif), il faut s’adapter et trouver une juste répartition.

Tout le monde, en y passant du temps, peut appréhender n’importe quel domaine ; pas y exceller, bien sûr, mais simplement l’appréhender, s’en enrichir l’esprit, se servir des nouvelles connexions ainsi créées. Ce qui manque, c’est donc le temps.

Pour rester sur un bon équilibre, il convient donc de gérer son temps, de prioriser, et de s’organiser. C’est-à -dire être capable de lâcher certaines choses, et aussi faire l’effort de consacrer un peu de temps, chaque jour ou chaque semaine, aux choses que l’on veut continuer à développer.

Cela implique de se poser les bonnes questions : qu’est ce que moi je veux faire de ma vie ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Je n’ai pas la réponse, simplement des éléments. Et vous ?