Je viens de terminer la lecture du second volume de la série de Luc Ferry « Apprendre à vivre » (voir mon article concernant le tome 1). Il s’intitule « La sagesse des mythes », et Luc Ferry y revient sur la mythologie grecque, en essayant de faire une lecture philosophique de ces magnifiques et terribles histoires.

Il donne, quand c’est nécessaire, des précisions sur les différents auteurs utilisés (chaque mythe a été raconté et utilisé par plusieurs auteurs), et surtout il ne cherche pas à les expurger de leur violence réelle. C’est un superbe livre, facile à lire, et qui permet une plongée rapide dans l’univers mythologique et philosophique grec. Quelques points que je retiendrai :

- le mythe de la création du cosmos, fascinant, et qui se conclut par un formidable combat entre Zeus (qui veut installer l’ordre, et la justice) et Typhon (qui est le symbole du désordre, du chaos et de la violence, mais aussi du temps, de la génération). La conclusion est magnifique : Zeus triomphe de l’horrible Typhon, mais Gaia – la première déesse, et mère de ce dernier – insiste pour que Typhon ne soit pas tué, mais enfermé sous Terre. Parce que si l’harmonie triomphait, le cosmos sans le temps, le chaos, le déséquilibre ne serait rapidement plus rien d’autre qu’un univers immobile, figé, sans mouvement.

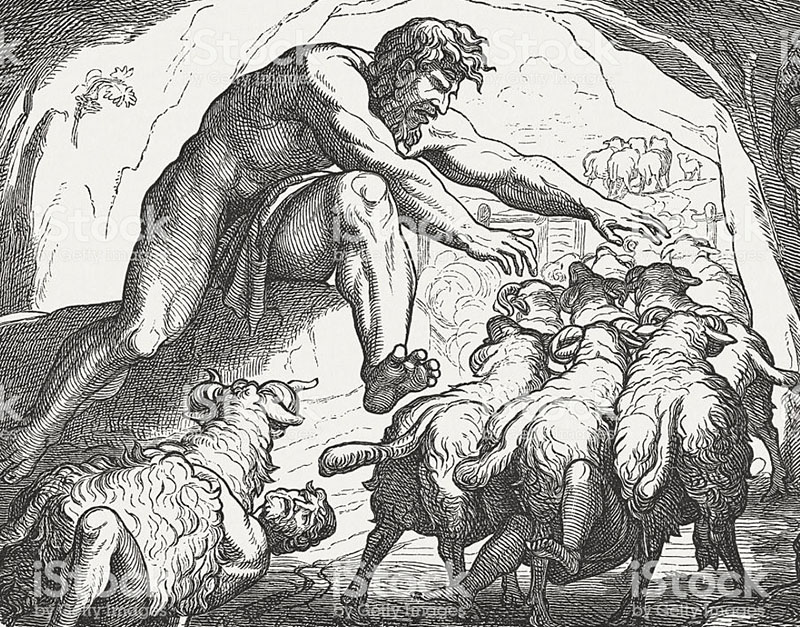

- bien sûr, la très belle histoire d’Ulysse, qui est une parabole magnifique sur la condition humaine, avec la philosophie des grecs en ligne de soubassement. C’est un trajet qui va du désordre (la guerre, le fameux siège de Troie) vers l’ordre, la place retrouvée (Ulysse finira, après bien des aventures, par retrouver sa place au sein de sa famille, et parmi les mortels) malgré les épreuves. Parmi lesquelles, deux particulièrement (dont Ulysse aurait pu se tirer en ne restant pas à sa place d’humain, et donc en cédant à un orgueil démesuré, l’hybris) :

- la tentation de l’immortalité (qui lui est proposée par Calypso), et

- sortir du monde (oublier son identité et sa place, c’est Circé qui parvient presque à cela).

L’histoire d’Ulysse est un chemin vers la sagesse, la sagesse d’un mortel.

Les deux mythes d’Oedipe et d’Antigone, qui rappellent à quel point la condition des mortels est tragique, sont magnifiques également.

Bref, si vous ne connaissez rien à la mythologie grecque (ce qui était peu ou prou mon cas avant la lecture de cet ouvrage), voilà un petit livre, facile à lire, profond néanmoins et riche de détails. Courez l’acheter !