La franchise ne consiste pas à dire ce qu’on pense, mais à penser ce qu’on dit.

Coluche (Michel Colucci, dit) (1944 – 1986) humoriste et comédien français

La franchise ne consiste pas à dire ce qu’on pense, mais à penser ce qu’on dit.

Coluche (Michel Colucci, dit) (1944 – 1986) humoriste et comédien français

« Le journal d’Anne-France » est un petit bijou de Romain Guérin. Un roman court, nerveux, inspiré, original et classique, actuel et intemporel. Il s’agit de l’autobiographie fictive d’Anne-France (retrouvée morte chez elle devant son ordinateur, ouvert sur cette autobiographie, magistrale mise en scène d’introduction au passage). Au travers de cette femme, morte seule et démunie, c’est toute l’histoire du 20ème siècle, de ses transformations et de ses drames que l’auteur raconte, par petits morceaux, comme un kaléidoscope. Anne-France, qui termine sa vie seule, a eu une magnifique histoire d’amour éphémère avec celui qui sera le père de son fils unique, lequel meurt au final pendant la guerre d’Algérie.

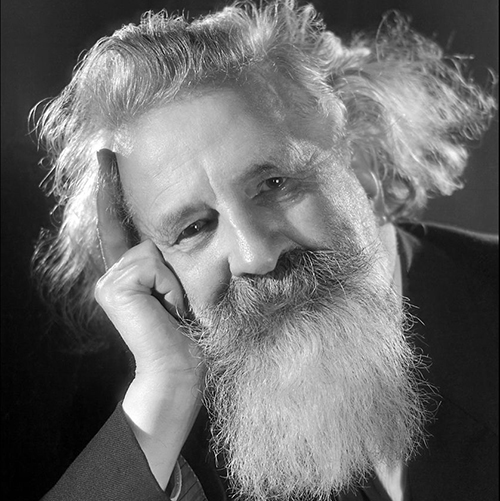

J’ai piqué l’image qui illustre l’article sur l’excellente chaîne TVLibertés, qui a interviewé Romain Guérin à propos de ce livre justement.

Le ton du livre est très original, car il mêle un style classique, un regard plutôt moderne et un rythme enlevé. J’ai beaucoup aimé les morceaux de poèmes qui sont présent un peu partout dans le texte (car Anne-France est passionnée de poésie), et les citations qui traînent partout également. Le petit carnet qu’Anne-France retrouve, contenant des notes, aphorismes, poèmes et graphismes de son mari est également plein de créativité, et bouscule les codes de la mise en page.

Ce sont deux magnifiques histoires d’amour que nous livre Romain Guérin, et elles sont bouleversantes. L’une est celle d’un couple improbable, d’une vendeuse poète et d’un rebelle timide, amour fou, tragique, passionné et absolu. Et l’autre est l’histoire d’amour d’Anne-France, et de l’auteur, pour une France qui disparait peu à peu sous la violence, le mensonge, le manque de liens sociaux et d’héroïsme. Anne-France, symbole d’une France déclassée, populaire sans être dénuée de culture, réduite à la pauvreté la plus crue, abandonnée, écrit son journal, avant de mourir, pour ne pas perdre la raison, et continuer à trouver un sens à une existence devenue tristement solitaire.

J’ai été très touché par l’histoire et les personnages, plus vrais que nature, tout en étant très originaux. Cette histoire tragique, belle comme un poème, terrible, rend un très bel hommage à tous les oubliés, à tous les petits, à ceux enfin qui gardent du bon sens, et le sens de l’honneur, malgré le rouleau compresseur des progressistes devenus fous d’hybris, et brisant toutes les limites. Un auteur à découvrir, vraiment.

Germain Louvet, danseur étoile de l’Opéra National de Paris depuis fin 2016, signe avec « Des choses qui se dansent » un petit livre autobiographique facile à lire, plutôt bien écrit, et qui donne un éclairage de l’intérieur sur la vie étrange et dure des danseurs professionnels.

J’ai trouvé ce livre très agréable à lire (merci à mon ami Jean-Marc pour la suggestion), et son côté narcissique est compensé par l’humilité de son auteur. Le ton frais et sincère touche et rend l’ouvrage simple et lucide à la fois. On peut découvrir au long des pages la vie difficile des petits danseurs et danseuses : soumis à une très rude discipline dès leur jeune âge, souvent éloignés de leur famille, ils ont succession d’épreuve de sélection très exigeantes à franchir avant de parvenir à transformer leur passion en métier. Ce parcours est d’autant plus difficile que le travail seul ne compte pas : les critères esthétiques corporels de sélection sont très sélectifs, et certains échouent non par faute de talent, mais par un écart trop grands avec les canons de beauté et d’élégance de ce milieu. Le parcours est difficile aussi car l’accomplissement s’accompagne d’une plus grande solitude. La description de cette solitude dans sa loge de danseur étoile, où il n’est plus avec sa bande de copains comme avant, est très belle.

Germain Louvet décrit très bien son rapport à la danse, passion vive née dans sa très jeune enfance. Instinctive et réfléchie à la fois, son approche n’est pas dénuée de quelques poncifs de notre époque (lutte contre le blackface, et contre des discriminations plus ou moins réelles). Je vois cela comme un signe de sa jeunesse (il n’a pas de raison d’être moins endoctriné que son époque), plus que d’un manque de réflexion : à plusieurs reprises, j’ai été positivement surpris par la qualité des questions qu’il se pose, articulant sans peine des tensions entre des opposés, et laissant la question ouverte.

Il est surprenant, d’ailleurs, de le voir se débattre avec ces ridicules questions de réécriture de bouts d’oeuvres (pour les rendre conforme à la doxa du moment), alors qu’il a lui-même trouvé une clef à un autre endroit du livre, pour réussir à interpréter avec joie des rôles dont les personnages sont à l’opposé ou très différents de ce qu’il est.

A nouveau, fruit de son époque, Germain Louvet pense qu’il doit exprimer sa propre personne et que l’art est une forme d’expression de soi. C’est une option à nuancer, je trouve. On peut considérer, au contraire, à l’instar des anciens, que l’artiste est plutôt un vecteur à travers lequel quelque chose d’autre s’exprime et qui le transcende. Mais c’est une autre discussion.

Ce livre était-il utile ? Oui, car il donne un éclairage très intéressant sur un univers peu connu. Germain Louvet est quelqu’un de sensible et intelligent, attachant, probablement un peu égocentrique, mais exigeant et brillant.

Tout comme j’avais découvert Le maître du Haut-Château (de P.K. Dick) par le biais d’une série, j’ai d’abord découvert « L’étrange histoire de Benjamin Button » par le biais du très beau et émouvant film de David Fincher.

J’ai donc lu cette toute petite nouvelle de Francis Scott Fitzgerald (dont je n’avais rien lu jusqu’ici), ainsi que « La lie du bonheur », qui lui était adjointe dans mon édition Folio poche, car ce sont deux Contes de l’âge du jazz. J’ai découvert un auteur avec un style incroyablement drôle, fin, absurde, sarcastique et pointant du doigt certains comportements ridicules de ses semblables. Et sachant faire court : ces deux histoires elliptiques au possible nous font, en quelques dizaines de pages chacune, parcourir la vie entière des personnages.

« L’étrange histoire de Benjamin Button » raconte la vie d’un être étrange, né en étant un vieillard (sachant parler, avec une barbe et des rides), et pour qui l’écoulement du temps est inversé : plus le temps passe, plus il rajeunit. C’est rempli de scène cocasses, tragiques parfois, et il y a en filigrane de cet histoire un bel éclairage sur le caractère absurde de l’existence face à la mort. Très belle nouvelle. David Fincher l’a magnifiquement traitée dans son film, je trouve, en faisant ressortir toute la profondeur de cette condition particulière en créant une histoire d’amour rendue impossible par la particularité de B. Button.

« La lie du bonheur » est une horrible histoire d’un amour et d’un bonheur brisés en plein vol par la maladie, mais tissée d’une autre histoire d’amour et d’amitié, rendue possible par cette même maladie et par les aléas de la vie. Tragique et dur aussi, ce récit laisse néanmoins une sensation d’espoir quant à la capacité humaine de solidarité.

D’une manière à la fois tragique et drôle, poétique et réaliste, F.S. Fitzgerald nous captive avec des histoires absurdes, mais éclairantes et originales. Un grand auteur à mon goût, et ces deux nouvelles me donne envie d’aller découvrir son chef-d’oeuvre (Gatzby le magnifique, visiblement).

J’avoue bien humblement que j’avais dévoré les deux premiers livres de Joël Dicker que j’avais lus : « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » et « Le livre des Baltimore ». Et puis j’avais trouvé pénible « L’énigme de la chambre 622 ». Je viens de terminer « L’affaire Alaska Sanders », sans grand enthousiasme.

En fait, Joël Dicker est un très bon artisan. Il sait faire des romans policiers, bien torchés, bien rythmé, et avec une savante construction de l’organisation des révélations pour tenir le lecteur en haleine. C’est efficace, mais redondant. Le coup d’esbroufe passé, on est bien obligé de se le dire : cette affaire Alaska Sanders, par exemple, est assez fastidieux. Les personnages ne sont pas très intéressants, ni toujours très travaillés. Le seul qui ait un peu de profondeur, le narrateur – Marcus Goldman, alias le reflet narcissique de Dicker – est une sorte d’écrivain enquêteur qui traîne son mal de vivre d’affaire en affaire. La seule relation qui tienne la route, c’est l’amitié de Marcus avec Harry Quebert. Quelques génuflexions au politiquement correct du moment par-ci (forcément il faut une histoire de lesbienne), quelques facilités d’écriture par-là , et on se retrouve avec un livre qui, certes, se lit bien, rapidement, mais n’offre sur le monde aucun regard particulier. Sans dire que Dicker est un imposteur, je crois qu’il serait peut-être temps qu’il cesse d’écrire le même roman, et trouve un filon pour une nouvelle inspiration littéraire… sauf s’il cherche juste à rester un excellent scénariste pour le cinéma. Je salue ton talent, n’y trouve pas beaucoup de génie, mais il en faut pour tous les goûts.

Cette belle formule souligne un aspect important du développement de la connaissance : pour apprendre, il faut être curieux. La curiosité, loin d’être un vilain défaut, est une qualité créative essentielle. Le regard porté sur le monde en étant curieux est plein de questions ouvertes, et s’appuie sur la fameuse capacité d’étonnement, dont Jeanne Hersch a fait la source et le moteur de toute philosophie. Sans étonnement, pas de questions. Sans questions, pas de réponses. Sans réponses, pas de connaissances.

Toute connaissance est une réponse à une question.

Gaston Bachelard (1884 – 1962) philosophe français des sciences, de la poésie, de l’éducation et du temps.