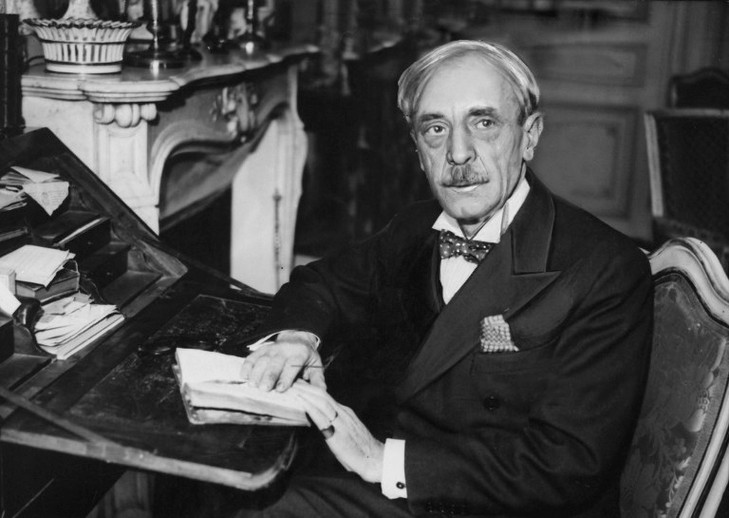

Souvent, je vous conseille des livres et je vous dis de vous jeter dessus. Là , pour le coup, c’est l’inverse : ne lisez surtout pas le livre dont je vais vous parler ! Ce n’est pas qu’il n’est pas intéressant, au contraire, mais il est vraiment difficile à lire, pour plein de raisons. Donc pour une fois : la lecture de ce billet, consacré à la recension du livre « Idéologie et Utopie » de Paul Ricoeur, vous servira peut-être plus que la lecture du livre.

Beaucoup d’auteurs mobilisés

Deux facteurs, au moins, pour que ce livre soit réellement pénible à lire : premièrement, ce n’est pas un livre, c’est un recueil de cours donné en 1975 par Ricoeur à l’Université de Chicago ; deuxièmement, la manière d’aborder le sujet par Ricoeur — s’appuyer sur des auteurs pour faire une archéologie des concepts, passionnant ! — le conduit à aller fouiner dans les écrits d’auteurs qui me paraissent vraiment peu intéressants (pour ne pas dire peu rationnels, voire à moitié fous). Marx, pour commencer. Je n’ai jamais lu Marx, et je sais maintenant que je ne le lirai jamais. Pas clair, utilisant des mots en permanence détournés de leur usage habituel, volontairement abscons. Bref, très lourdingue pour pas grand-chose en sortie.

Passons. Ricoeur s’appuie, heureusement sur d’autres auteurs beaucoup plus intéressants et rationnels : Mannheim, Weber et Geertz, notamment. Pour ceux qui souhaitent une fiche de lecture détaillée, je vous invite à aller sur cette page du CNAM qui fait la recension complète du livre. Pour les autres, voici les éléments qui me paraissent utile à garder.

Idéologie et utopie : points communs…

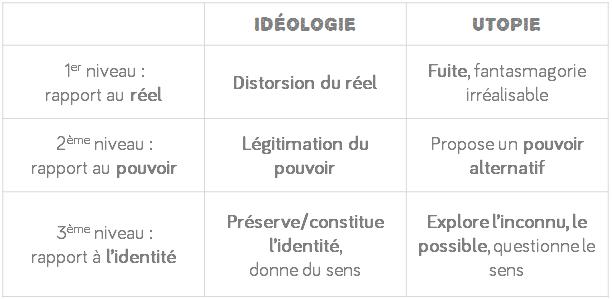

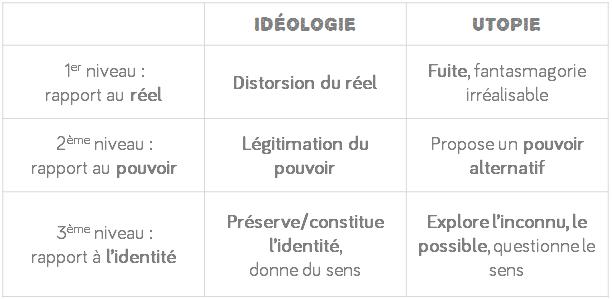

Quelques éléments communs entre les deux concepts d’idéologie et d’utopie :

- tous les deux décrivent des décalages de la pensée par rapport au réel, dont l’analyse conduit d’abord à des aspects pathologiques (négation du réel, déformation exagérée de la réalité factuelle, etc…), mais qui comportent des versants positifs également

- Ricoeur les décrits tous les deux comme des aspects de « l’imagination sociale » (c’est pour cela que j’avais acheté ce livre, car je m’intéresse aux imaginaires)

- In fine, ces deux notions sont toujours reliées avec la notion de pouvoir, d’autorité. L’idéologie légitime la structure de pouvoir ou de domination existante, et l’utopie en propose une alternative

…et différences

Mais ces deux modes de pensée, ou ces deux dynamiques de représentation/modélisation, ont également des différences. Outre le fait que l’idéologie n’est jamais assumée, mais toujours dénoncée ou dévoilée, l’utopie est en général revendiquée par son auteur. L’idéologie est toujours à dénoncer, dévoiler, démasquer, et l’utopie est plus souvent valorisée comme une invention, une création.

Ce qui m’a paru vraiment intéressant, c’est le fait de montrer les rapports entre idéologie, utopie et pouvoir. Les apports de Geertz sont très intéressants aussi pour montrer qu’on ne peut pas sortir complètement de l’idéologie, et qu’elle est certainement structurante pour garantir l’identité (individuelle ou collective).

Mécanismes mentaux ?

L’analyse de Ricoeur est régressive, comme il le dit. Il commence à un premier niveau, celui du sens courant de ces termes, puis en creusant il arrive sur les relations au pouvoir, et dans un troisième niveau il atteint la notion d’identité.

Je trouve particulièrement intéressant d’utiliser le troisième niveau comme une description de mécanismes mentaux à l’oeuvre dans toutes nos réflexions. Ce qu’on pourrait appeler la composante imaginaire, justement. Une forme de dynamique permanente entre le réel et nos représentations du réel, dont certainement le « sens » (pris comme une fonction mentale) est ce qui permet d’évaluer la qualité et la performance. C’est ce que laisse penser la conclusion de Ricoeur, que j’interprète avec mon propre point de vue. Finalement, il faut lire « Idéologie et Utopie », de Paul Ricoeur.