Pour redonner à la culture le caractère véritablement général qu’elle a perdu, il faut pouvoir réintroduire en elle la conscience de la nature des machines, de leurs relations mutuelles et de leurs relations avec l’homme, et des valeurs impliquées dans ces relations. Cette prise de conscience nécessite l’existence, à côté du psychologue et du sociologue, du technologue ou mécanologue. De plus, les schèmes fondamentaux de causalité et de régulation qui constituent une axiomatique de la technologie doivent être enseignés de façon universelle, comme sont enseignés les fondements de la culture littéraire. L’initiation aux techniques doit être placée sur le même plan que l’éducation scientifique ; elle est aussi désintéressée que la pratique des arts, et domine autant les applications pratiques que la physique théorique ; elle peut atteindre le même degré d’abstraction et de symbolisation. Un enfant devrait savoir ce qu’est une auto-régulation ou une réaction positive comme il connaît les théorèmes mathématiques.

Cette réforme de la culture, procédant par élargissement et non par destruction, pourrait redonner à la culture actuelle le pouvoir régulateur véritable qu’elle a perdu. Base de significations, de moyens d’expression, de justifications et de formes, une culture établit entre ceux qui la possèdent une communication régulatrice ; sortant de la vie du groupe, elle anime les gestes de ceux qui assurent les fonctions de commande, en leur fournissant des normes et des schèmes. Or, avant le grand développement des techniques, la culture incorporait à titre de schèmes, de symboles, de qualités, d’analogies, les principaux types de techniques donnant lieu à une expérience vécue. Au contraire, la culture actuelle est la culture ancienne, incorporant comme schèmes dynamiques l’état des techniques artisanales et agricoles des siècles passés. Et ce sont ces schèmes qui servent de médiateurs entre les groupes et leurs chefs, imposant, à cause de leur inadéquation aux techniques, une distorsion fondamentale. Le pouvoir devient littérature, art d’opinion, plaidoyer sur des vraisemblances, rhétorique. Les fonctions directrices sont fausses parce qu’il n’existe plus entre la réalité gouvernée et les êtres qui gouvernent un code adéquat de relations : la réalité gouvernée comporte des hommes et des machines ; le code ne repose que sur l ’expérience de l’homme travaillant avec des outils, elle-même affaiblie et lointaine parce que ceux qui emploient ce code ne viennent pas, comme Cincinnatus, de lâcher les mancherons de la charrue. Le symbole s’affaiblit en simple tournure de langage, le réel est absent. Une relation régulatrice de causalité circulaire ne peut s’établir entre l’ensemble de la réalité gouvernée et la fonction d’autorité : l’information n’aboutit plus parce que le code est devenu inadéquat au type d’information qu’il devrait transmettre. Une information qui exprimera l’existence simultanée et corrélative des hommes et des machines doit comporter les schèmes de fonctionnement des machines et les valeurs qu’ils impliquent. Il faut que la culture redevienne générale, alors qu’elle s’est spécialisée et appauvrie. Cette extension de la culture, supprimant une des principales sources d’aliénation, et rétablissant l’information régulatrice, possède une valeur politique et sociale : elle peut donner à l’homme des moyens pour penser son existence et sa situation en fonction de la réalité qui l’entoure. Cette œuvre d’élargissement et d’approfondissement de la culture a aussi un rôle proprement philosophique à jouer car elle conduit à la critique d’un certain nombre de mythes et de stéréotypes, comme celui du robot, ou des automates parfaits au service d’une humanité paresseuse et comblée.

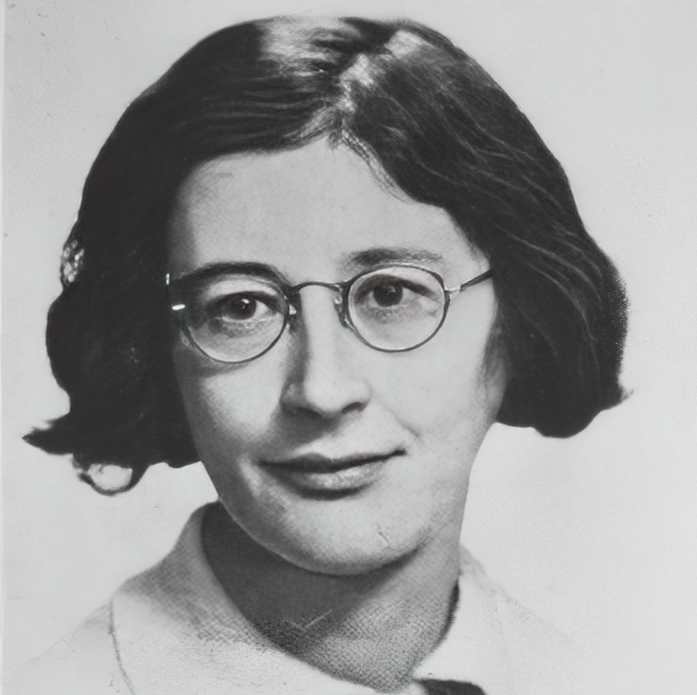

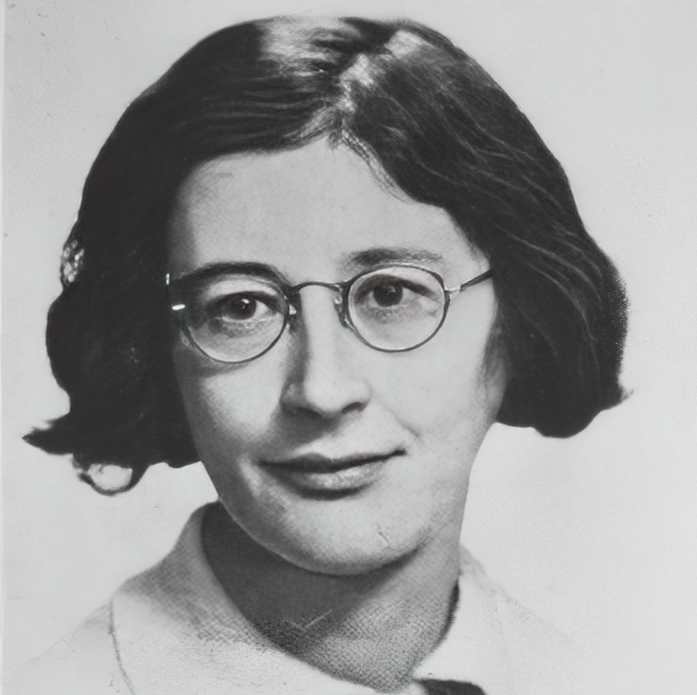

Gilbert Simondon (1924-1989)

philosophe français du XXe siècle. Il était spécialiste de la théorie de l’information, de philosophie de la technique, de psychologie et d’épistémologie.