C’est un bien joli cadeau que l’on m’a fait récemment : « Nos Rois de France », aux éditions Perrin, est un remarquable ouvrage, magnifiquement illustré, consacré, comme son nom l’indique, aux Rois de France. Il est signé par Franck Ferrand, Pierre-Louis Lensel et Anne-Louise Sautreuil.

Format parfait

Au delà de la fabuleuse iconographie qui rend l’ouvrage très agréable à lire, le format des chapitres et le ton est absolument parfait pour moi : 10-15 pages par roi, avec un éclairage à la fois historique, politique, généalogique, biographique. Les généalogies placées en début d’ouvrage sont très pratique. Chacun des quinze rois retenus par les auteurs, de Louis VII à Louis XVI, devient dans ce livre un véritable personnage de roman d’aventures : les portraits sont vivants, ne cachent jamais les ambivalences, et mettent l’accent sur ce que chaque roi a apporté à la France, et comment il a contribué à la structurer. On enrage en lisant cela de n’avoir pas eu de meilleurs professeurs d’histoires, et on se désolé que cette histoire extraordinaire ne fasse pas l’objet d’une production plus abondante de films et de séries. Dumas l’avait compris : cette Histoire est un cadre fabuleux pour inventer des histoires…

Royalistes malgré nous ?

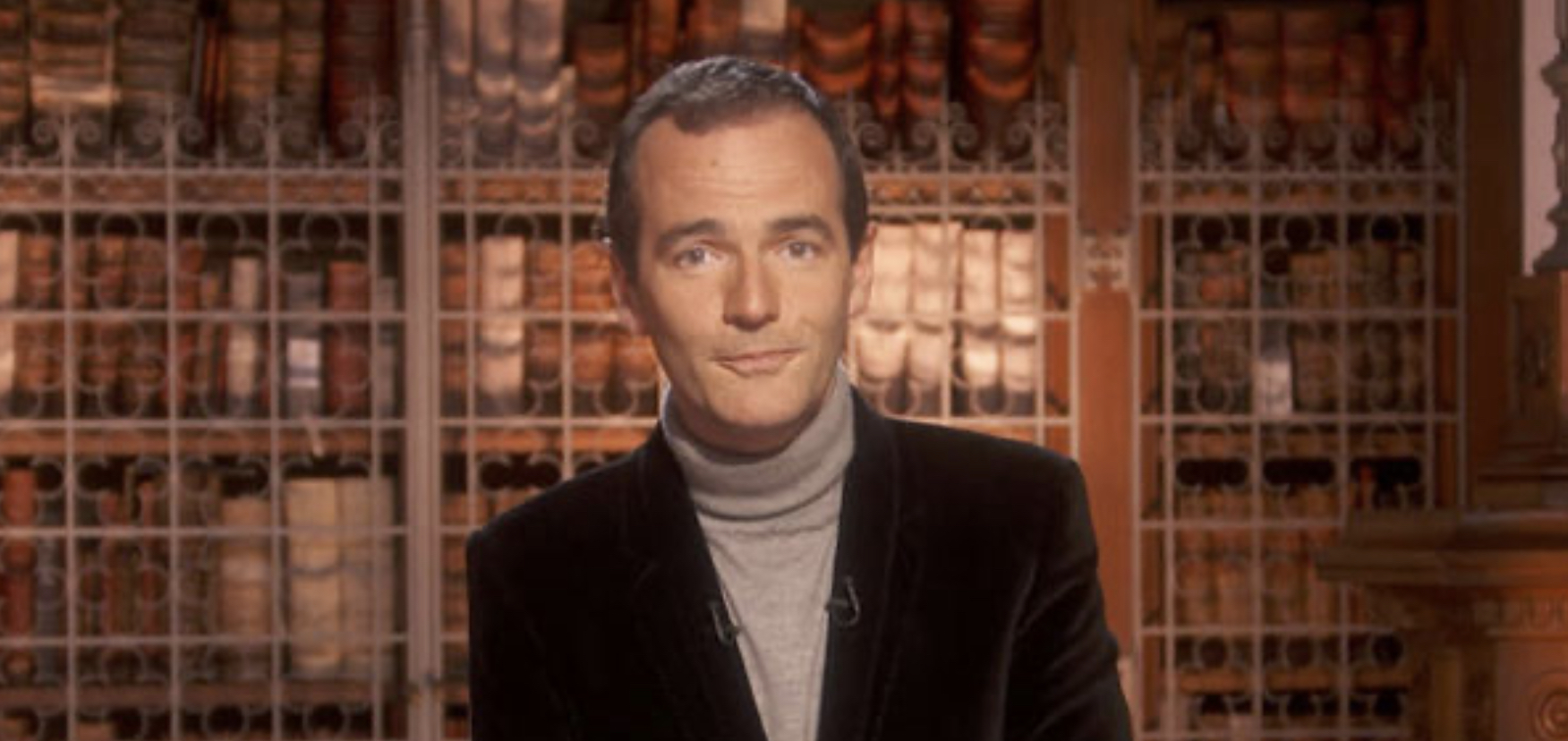

Il faudrait, pour rendre hommage à l’intention des auteurs, citer intégralement la préface de Franck Ferrand. On y apprend, premièrement, que ce livre n’est qu’une version remaniée de ses émissions sur Radio Classique. J’en copie néanmoins ici un extrait, pour vous donner envie d’aller acheter cet ouvrage absolument splendide et passionnant, pédagogique et complexe, simple et riche à la fois.

Tocqueville, dans le premier tome de sa Démocratie, a résumé ce phénomène d’une plume acerbe, certes, mais finement taillée : « En France, les rois se sont montrés les plus actifs et les plus constants des niveleurs. Quand ils ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le peuple au niveau des nobles ; et quand ils ont été modérés et faibles, ils ont permis que le peuple se plaçât au-dessus d’eux-mêmes. Les uns ont aidés la démocratie par leurs talents, les autres par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône, et Louis XV est enfin descendu lui-même avec sa cour dans la poussière. » Il y a certainement, dans cet avis tranché, quelque fausseté de détail et même de l’injustice, mais le fond mérite mille fois d’en être médité, jusqu’à s’interroger sur les racines de ce qui devait, en fin de compte, tuer nos rois… Et si, en effet, de tous les testaments possibles de la monarchie française, le plus pertinent – et non le moins paradoxal – résidait dans les ressorts mal connus de son propre sabordage ?