J’ai eu l’occasion de faire une présentation lors de la dernière journée plénière de la Communauté d’innovation Renault, dont le thème était « Poisons et antidotes de l’innovation ». Les échanges ont été super intéressants, et je voulais partager ici les éléments que j’avais apporté à la discussion, via une présentation intitulée « Du poison ? Avec modération ! ».

Toxicologie

Une plongée dans l’univers des poisons et antidotes permet de dégager quelques vérités importantes :

-

- Pas de vie sans poisons : il y a des poisons partout dans l’environnement (champignons et plantes toxiques, animaux venimeux, etc..), et il y aussi dans le corps humain de la sécrétion de poisons, et des organes de régulation permettant de les stocker, évacuer, détruire. Tout organisme vivant est soumis à des poisons et antidotes, externes et internes en permanence. Loin de notre imaginaire du poison issue des contes de fée, où le poison est concocté par un(e) méchant(e) empoisonneur(euse). Le foie dit plus sur notre rapport au poison que la sorcière de Blanche-neige.

- C’est la dose qui fait le poison: attribué à Paracelse, mais certainement connue des humains depuis bien plus longtemps, cette vérité toute simple est très importante. Poison ou antidote, ce n’est pas une question de nature, mais une question de quantité. Toute substance toxique l’est en raison bien sûr de sa composition (qui créé des interactions plus ou moins importantes avec l’organisme qui l’ingère ou est mis en contact), mais aussi et surtout par sa quantité. Tout produit toxique, ingéré en quantité inférieur à certains seuils, n’est pas toxique. Une grande quantité de produits, dosés correctement, sont des antidotes, et peuvent devenir en quantité plus importantes, de véritables poisons. Il suffit de penser aux médicaments pour s’en convaincre. Jean de Kervasdoué, dans son livre « Les prêcheurs de l’Apocalypse » avait très bien expliqué cela. Ce point est très impactant, prenez le temps d’y réfléchir. Quelque chose qui est associé dans notre esprit à une qualité, et qui se trouve être principalement une question de quantité, cela force à un peu de gymnastique mentale.

- Un point apporté à notre connaissance par le philosophe Dominique Christian et qui rejoint cela : le mot grec pharmakos, désignait à l’origine la victime expiatoire d’un rite sacrificiel, mais aussi… le poison… et l’antidote !

Vertus

Compte-tenu des quelques vérités sur les poisons et antidotes, j’ai trouvé utile d’aller chercher deux éléments chez les grecs :

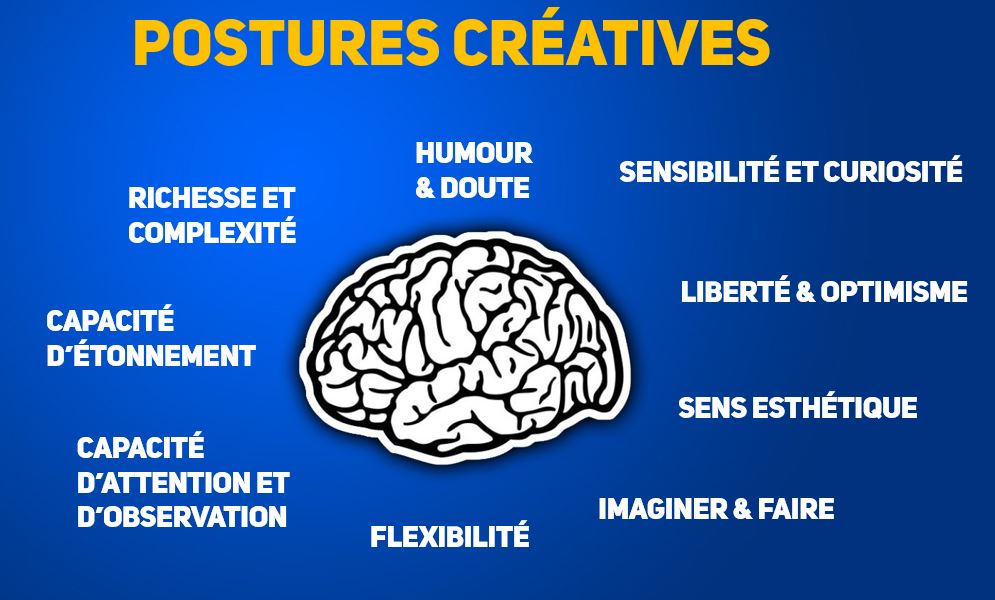

- puisqu’il est question de dosage et de mesure, cela permet de faire appel très directement à deux des quatre vertus cardinales : la prudence et la tempérance. Je vous en donne ici la définition, et l’on peut voir à quel point l’histoire du bon dosage des poisons et antidotes peut être facilitée par ces vertus.

La prudence est la sagesse qui dispose la raison pratique à discerner, en toutes circonstances, le véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir.

La tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté, procurant ainsi l’équilibre dans l’usage des biens.

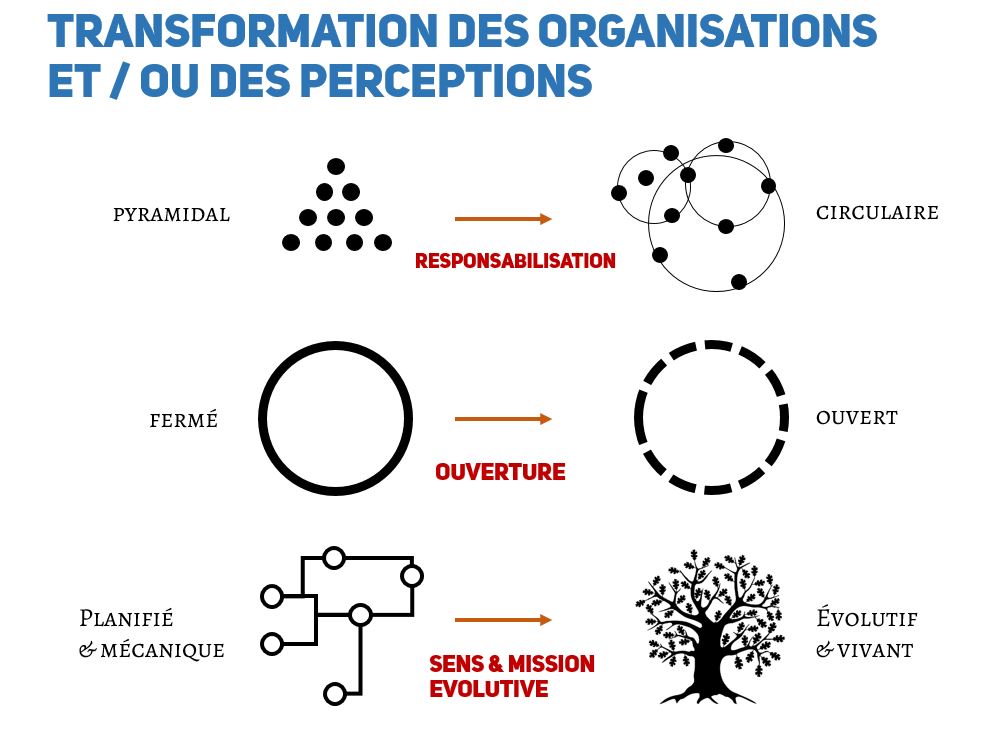

- Puisque l’organisme contient lui-même des sources de poisons, et d’antidotes, la question devient assez proche, dans l’idée, du traitement du mal dans le récit mythologique du combat entre Typhon et Zeus (déjà évoqué ici). Le mythe de la création du cosmos, fascinant, se conclut par un formidable combat entre Zeus (qui veut installer l’ordre, et la justice) et Typhon (qui est le symbole du désordre, du chaos et de la violence, mais aussi du temps, de la génération). La fin est magnifique : Zeus triomphe de l’horrible Typhon, mais Gaia — la première déesse, et mère de ce dernier — insiste pour que Typhon ne soit pas tué, mais enfermé sous Terre. Parce que si l’harmonie triomphait, le cosmos sans le temps, le chaos, le déséquilibre ne serait rapidement plus rien d’autre qu’un univers immobile, figé, sans mouvement. Il en est de même pour des organisations qui voudraient se débarrasser complètement des poisons. Il s’agit bien plutôt de prévoir les bons organes de régulations.

Poisons et antidotes

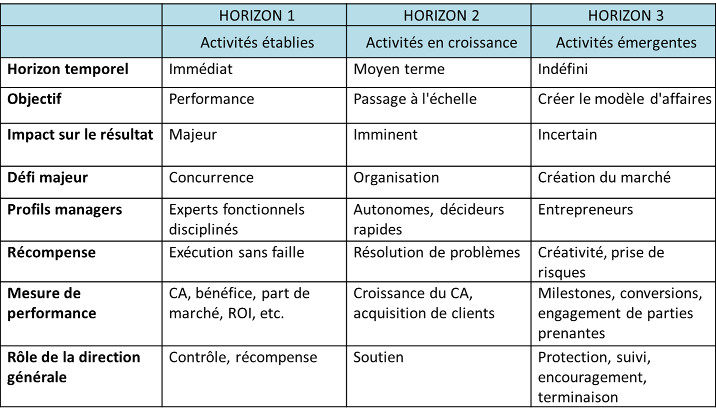

Voici pour finir une liste – non exhaustive, c’est évident – de quelques poisons & antidotes. J’essaye de les décrire en restant dans ce que nous a apporté la toxicologie, c’est-à -dire en prenant en compte le fait qu’il est plus question de bon dosage, que d’une opposition entre des choses qui seraient des poisons par nature, et d’autres des antidotes.

Culte du héros & storytelling

Le mythe du héros salvateur est certainement un poison. Il fait oublier un peu vite que le nombre de projets innovants ayant réussis portés par une seule personne est probablement … nul ! Un projet, une innovation, c’est toujours des collaborations, des échanges, des compétences variées. Alors, question de mesure : Steve Jobs ou Musk sont réellement des gens admirables, mais il n’y a aucune raison pour les idéaliser. Il est plus utile de les comprendre, et de voir de quelle manière ils servent leurs projets en les incarnant et en les personnifiant. Il faut bien raconter des histoires pour embarquer les autres. Steve Jobs était un formidable raconteur.

Idéologie & utopie

L’idéologie et l’utopie sont utiles pour modéliser les choses, mais elles peuvent être de véritables poisons si elle empêchent de voir, et de se confronter au réel. Je suis parfois sidéré par le nombre de gens qui baignent en plein idéologie, et sont capables de penser complètement hors du réel, quitte à nier certaines réalité. Voir le réel, premier antidote à la connerie idéologique.

Soumission au politique

C’est presque la suite logique du point précédent, tant le monde politique nage en pleine idéologie. Il convient, pour toute personne qui tient l’activité humaine collective pour quelque chose de noble, de se méfier de l’agenda et des priorités des politiciens. Un exemple, celui de l’image : la main-mise du monde politique sur l’émission de monnaie, et sur la dette de nos sociétés, sont de véritables scandales. Il y a probablement une véritable bulle de projets qui ont trouvé un financement uniquement par l’afflux massif de liquidités. L’antidote consiste à continuer à se concentrer sur des projets avec des vrais clients.

Sinistrose & apocalypse

J’aime beaucoup la science-fiction, mais il faut reconnaître qu’elle est la plupart du temps très dystopique. Et elle alimente de ce fait un imaginaire très sinistre, pessimiste, de fin du monde. D’apocalypse. L’antidote consiste, envers et contre tous, à regarder le réel, et à assumer que celui-ci envoie aussi des messages qui permettent d’espérer que le progrès reste possible. Attention : ce type d’attitude est mal vu, tant il est aisé et bien vu d’être un prêcheur d’apocalypse.

Ennui & désengagement

A force de naviguer en pleine idéologie, et en alimentant tout cela avec de la dystopie, il est logique que le poison de l’ennui et du désengagement finisse par s’imposer. Je ne connais que deux antidotes radicaux à cela : la science et la philosophie. L’une et l’autre parlent du réel, utilisent le doute, et favorisent un étonnement salvateur. L’image que j’ai choisi illustre un des derniers sujets que je suis allé découvrir en physique : la découverte du Boson de Higgs grâce au LHC (accélérateur géant de particules). C’est une si formidable aventure humaine, de découverte, d’expériences et de théories, qu’il me parait impossible de prendre connaissance de cela sans en sortir convaincu de deux choses : les humains sont capables de choses formidables, et la nature est incroyable de complexité et de mystère. Sources d’émerveillement.