C’est la phrase de conclusion du livre qui m’a servi de titre pour ce billet. Le livre « Makers – La nouvelle révolution industrielle » de Chris Anderson (journaliste, scientifique, multi-entrepreneur … et bricoleur) est consacré au mouvement des « makers », c’est-à -dire – pour faire court – à tous ceux qui utilisent des imprimantes 3D, découpeuses laser, logiciels et matériels open source pour fabriquer des objets. C’est un peu le prolongement de ce qui s’est passé sur le web avec les communautés, l’open source, pour les bits, mais transposé dans le domaine physique, réel, des atomes. Les entreprises makers sont issues du web, appuyés souvent sur des communautés de passionnés/utilisateurs/prosumers, et recourent au web – et à son efficacité – pour à peu près toutes les opérations : trouver des fournisseurs, des financements, faire le marketing, livrer, procéder à une R&D open et communautaire. Costaud et puissant.

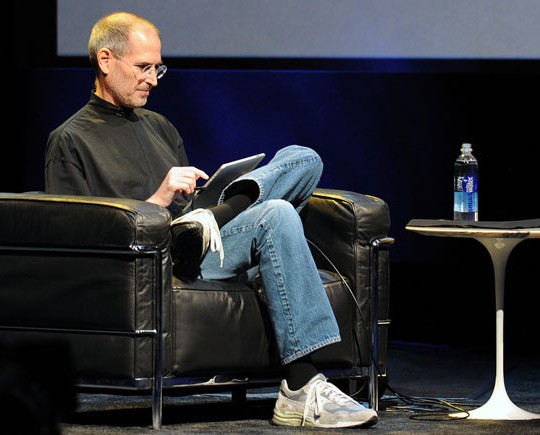

C’est passionnant, bien écrit et clair. Par ailleurs, l’éclairage est suffisament large pour intéresser à la fois un passionné de technique, comme celui qui voudrait comprendre les implications de ce mouvement dans l’économie. Le livre fourmille d’exemples de sociétés qui se sont construites au sein du mouvement Makers ; l’auteur y revient également sur toutes les possibilités qu’il entrevoit pour ces modes de fabrication adapté pour les petites et moyennes séries, pour le sur-mesure plus que pour standard. Il montre aussi comment le mouvement s’est déjà amorcé de démocratisation de ces outils, à l’instar des imprimantes à l’époque : les premières étaient des outils de luxes, réservées à des entreprises (il revient sur la première imprimante d’Apple, la LaserWriter qui coûtait très cher, mais qui n’était que le début d’un mouvement qui a conduit presque chacun d’entre nous à pouvoir imprimer chez soi, sur sa propre imprimante bon marché et de bonne qualité).

J’ai eu la chance de participer à une exploration de la FING sur le DO IT YOURSELF, et le mouvement des Makers. Autant dire que ce livre ne m’a pas fait découvrir ce sujet, mais l’a plutôt cristallisé, renforcé, et a achevé de me convaincre que le mouvement des makers avait déjà rempli des interstices du marché non adressés par les grandes entreprises, et qu’il allait probablement revisiter un certain nombres des schémas acquis au sein de l’industrie.

Alors si vous voulez découvrir MakerBot, Kickstarter, Etsy, Square, DIYDrones, et autres Quirky (ainsi que leurs histoires respectives), tout en découvrant un univers passionnant, foisonant (comme peut l’être le web), en ébulition même, courez acheter Makers, vous ne serez pas déçu. Plein de belles perspectives dans ce livre, à commencer par la plus simple et la plus excellente des promesses : vous pouvez dessiner ce que vous voulez sur votre ordinateur (avec Inkscape, Illustrator, Sketchup ou AutoDesk 123D), et faire réaliser à votre imprimante 3D perso ou en ligne (ShapeWays, Ponoko) à peu près n’importe quel objet de votre imagination.

Alors : qu’avez-vous envie de fabriquer aujourd’hui ?