Elon Musk continue sur sa lancée dans le combat pour la liberté d’expression et la recherche de la vérité. Il vient avec les équipes d’xAI de mettre en ligne Grokipedia v0.1.

C’est une véritable petite révolution qui se met en route : au lieu des pages régulièrement soumises à des guerres éditoriales pour infliger des biais idéologiques aux pages, Grokipedia propose – c’est le projet – des pages construites par l’IA Grok, avec toutes les sources, et rédigée de manière un peu moins partiale, et en tout cas centrée sur les faits. Projet à suivre, passionnant. Je suis allé y faire un tour et ça commence très bien. Les gauchos qui modifient la réalité dans wikipedia ont du souci à se faire.

Ça ne changera pas grand-chose à l’esprit critique qu’il conviendra de garder, mais le contenu que l’on trouvera sera beaucoup plus propre, moins polémique, plus factuel. Je vous invite à essayer.

Note : il y a déjà 885 279 pages créés par Grok

Étiquette : Biais

-

Grokipedia

-

X contre Google

J’avais déjà évoqué ici les biais politique des outils de Google. Et en ce moment sur X, beaucoup de preuves affluent pour montrer que Google & Facebook déforment honteusement les résultats de leurs moteurs de recherche : mise en avant de Kamala Harris, difficulté à trouver la vidéo de la tentative d’assassinat de Trump. C’était une des premières choses qu’Elon Musk avait fait après le rachat de Twitter, devenu X depuis : virer les agences gouvernementales de sa plateforme. Il avait également confirmé les méthodes de censures qui avaient mises en place pendant la crise COVID (Twitter Files).

Devant ces faits, il devient évident que X est une plateforme construite sur des règles éthiques solides, bien plus que les autres. Et que les Google et Facebook contribuent à ce règne du mensonge qui m’horripile tant. Plan d’action personnel (pas si simple à mettre en œuvre car cela change – beaucoup – les habitudes).- plus un centime à Google : j’avais un petit abonnement Drive pour stocker des données, je vais les mettre ailleurs et résilier l’abonnement (Maj : ✔️)

- Trouver une alternative à Google search : si vous avez des pistes je suis preneur (maj : depuis hier soir j’utilise DuckduckGo; ça a l’air très bien ✔️)

- Basculer de mon mail Gmail à une autre boite mail (lié à mon domaine blomig.com)

- Faire circuler ces infos sur Google et Facebook pour que les gens en soient conscients : c’est l’objet de ce billet ✔️

- Ecraser mon compte Facebook (qui ne sert déjà plus à rien) Maj : compte désactivé ✔️

- Je l’avais déjà fait, mais abonnement payant à X pour soutenir le projet ✔️

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous déjà des outils de recherche autre que Google ? Sont-ils performants ?

-

Rationalité

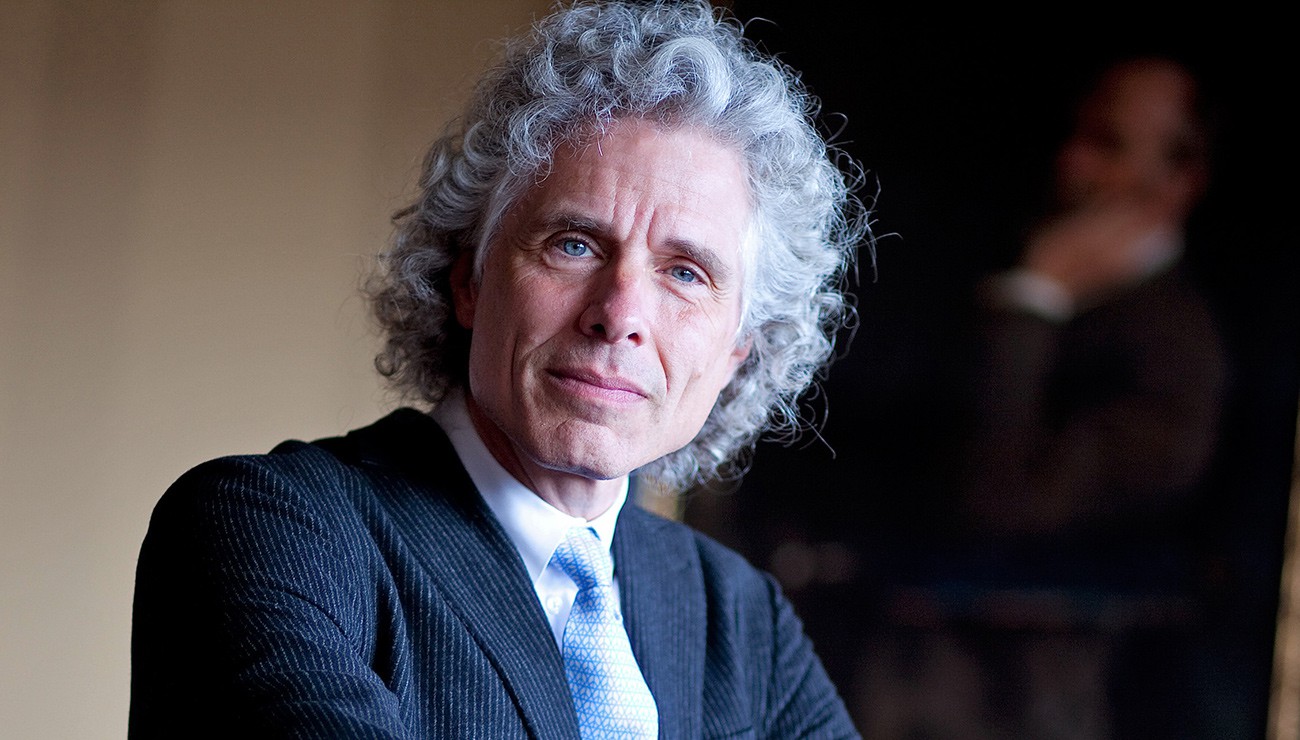

Le dernier ouvrage de Steven Pinker, professeur de psychologie à l’université Harvard, est une très belle et utile somme consacrée à la « capacité humaine d’utiliser des connaissances pour atteindre ses objectifs ».

La raison, moteur du progrès

Pinker fait de la raison le moteur du progrès matériel et moral de l’humanité. Deux moyens sont à notre disposition pour améliorer cette capacité. Le premier consiste à acquérir individuellement des connaissances sur les nombreux biais et erreurs qui entachent nos raisonnements : erreurs de logique, croyances erronées, mauvaise utilisation des statistiques, trop grande confiance dans nos intuitions, confusion entre corrélation et causalité. C’est l’objet principal du livre que de les porter à notre connaissance, et c’est fait d’une manière claire, très riche, pédagogique. Le propos est direct et clair, émaillé d’exemples concrets et d’histoires drôles. Tout cela devrait être appris à l’école, comme le souligne l’auteur, « les outils de la logique, des probabilités et de l’inférence causale traversent tout type de connaissance humaine : la rationalité devrait être le quatrième pilier essentiel [des programmes scolaires], avec la lecture, l’écriture et l’arithmétique ».

Organiser la rationalité

Le deuxième moyen consiste à bâtir collectivement des institutions et processus de rationalité, forçant la confrontation des idées, l’esprit critique, l’humilité et la rigueur. « Il s’agit notamment de l’examen critique par les pairs dans les universités, de la testabilité dans les sciences, de la vérification des faits et de l’édition dans le journalisme, de l’équilibre des pouvoirs dans la gouvernance et des procédures contradictoires dans le système judiciaire ». L’auteur précise bien certaines des raisons de l’irrationalité actuelle (complotisme, charlatanisme et fake news) : certaines institutions — médias, universités — dans lesquels les citoyens avaient externalisé la création et le partage du savoir suscitent la méfiance à cause de « l’étouffante monoculture (…) de gauche », dogmatique, qui y règne.

Eudémonisme

La seule – toute petite – critique que l’on pourrait adresser à Pinker, c’est qu’il semble considérer comme acquis le fait que chacun cherche le bonheur. Au-delà du fait que cette notion est pour le moins polysémique, c’est une position eudémoniste (le bonheur comme fin ultime). Elle est tout à fait légitime, mais mériterait d’être mise en perspective. Si la raison est la capacité humaine à utiliser des connaissances pour atteindre ses fins, une compréhension élargie des fins permet de mieux embrasser la rationalité. Le kamikaze qui se tue pour sa cause est rationnel, en un sens qui échappe à l’eudémoniste. C’est la même limite que ceux qui cherchent à penser l’action humaine sans prendre en compte la subjectivité de la valeur. Vouloir pleinement comprendre la rationalité sans comprendre la subjectivité des fins est aussi vain que comprendre l’action humaine sans comprendre la subjectivité de la valeur. Comme le rappelait Charles Larmore dans « Modernité et Morale » :

C’est un acquis irrévocable du libéralisme politique que le sens de la vie est un sujet sur lequel on a une tendance naturelle et raisonnable, non pas à s’accorder, mais à différer et à s’opposer les uns aux autres. De là , l’effort libéral pour déterminer une morale universelle, mais forcément minimale, que l’on puisse partager aussi largement que possible en dépit de ses désaccords.Cette remarque n’enlève rien aux qualités de l’ouvrage, formidable de clarté et de rigueur, qui devrait trouver sa place dans toute bonne bibliothèque.

-

L’erreur est humaine

Vincent Berthet, docteur en sciences cognitives, signe avec « L’erreur est humaine » un ouvrage clair et synthétique, assez complet, sur la rationalité humaine et ses limites. C’est une bonne introduction au domaine des sciences cognitives, par le prisme de l’économie comportementale. Il y partage un certain nombre de clefs de compréhension du cerveau humain, et recense notamment une bonne partie des biais cognitifs qui rendent notre rationalité tout à fait discutable, du moins limitée. Si le sujet des biais vous intéresse, je vous recommande aussi mon modeste article sur deux biais complexes : historicisme & polylogisme.

L’erreur est humaine : Biais, heuristiques et … statistiques

Les exemples, précis, clairs et nombreux permettent une lecture facile et une vraie plongée dans l’univers de ces biais, des heuristiques et des statistiques mal interprétées par notre cerveau. J’ai été content d’y trouver un passage sur les statistiques « Bayesienne« , et je crois qu’il serait bon que chacun intègre ces notions. Je ferai un post sur le sujet. S’appuyant sur les travaux de Kahneman (système 1 / système 2), j’ai été surpris de pas trouver de référence aux travaux d’Olivier Houdé, qui a pourtant élargi cette approche, et qui l’a vulgarisée dans un excellent Que Sais-je ? « Le raisonnement« .

Loin de condamner la rationalité, ce concept de « rationalité limitée » permet de replacer nos capacités cognitives dans une perspective évolutionniste. Si ces biais et raccourcis mentaux existent, c’est qu’ils ont une fonction adaptative, et qu’ils permettent dans un certain nombre de situations complexes, d’être efficaces. L’auteur revient donc sur des cas concrets où l’intuition et les heuristiques sont plus efficaces – donc plus rationnelles – que l’analyse complète — souvent impossible – de la situation.Quelques limites

L’ouvrage aurait gagné en profondeur avec une mise en perspective philosophique et morale : montrer les limites éthiques à l’utilisation des nudges (techniques d’utilisation des biais cognitifs pour orienter le comportement) par les pouvoirs publics ou les entreprises, pour finalement les recommander en conclusion est un peu court. Vincent Berthet en parle ici en vidéo, si vous voulez en savoir plus.

De même, une vraie réflexion sur le sens de la rationalité aurait permis de mieux éclairer la discussion : que pourrait bien signifier que l’humain soit non rationnel ? Etre rationnel ne signifie pas être infaillible, mais capable de penser son rapport au réel (y compris à ses propres limites). Malgré ces quelques manques, l’ouvrage reste très utile. L’erreur est humaine, certes, mais mieux comprendre nos biais et limites permet de mieux penser. Et ainsi de ne pas persévérer dans l’erreur.Errare humanum est, perseverare diabolicum.

NB : cette recension a d’abord été publié dans le magazine L’incorrect. Je les remercie de leur confiance.