Tout. Avant d’en avoir, on le pense. Après, on le sait, on le vit. Concrètement, qu’est-ce que ça change d’avoir des enfants ? Je ne parle pas, ici, de l’expérience que la femme vit, c’est à elles de nous raconter cette aventure qui est probablement au-delà de ce qu’on peut décrire (le corps se transforme, les équilibres hormonaux aussi, et puis les femmes donnent la vie). Nous pouvons accompagner les femmes dans cet acte, les soutenir, mais comprendre ce qu’elles vivent, je ne pense pas. Trop physique, trop biologique pour être partagé complètement. D’ailleurs, quelle expérience peut-être complètement partagée ?

Le mieux est l’ennemi du bien, commençons par décrire les choses, on verra si ça se partage. Pour un père, donc, ou une mère (hors grossesse et accouchement), qu’est-ce qui change avec des enfants ? On apprend le sens de plusieurs mots important, que l’on avait laissé de côté, à tort. J’en livre quelques-uns, spontanément.

Le bonheur réside dans la santé. Quand la santé va, le reste suit. C’est un immense bonheur d’avoir la chance d’être en bonne santé. Le plus grand drame humain est certainement de perdre un enfant, ou d’avoir des enfants malades, ou qui souffrent.

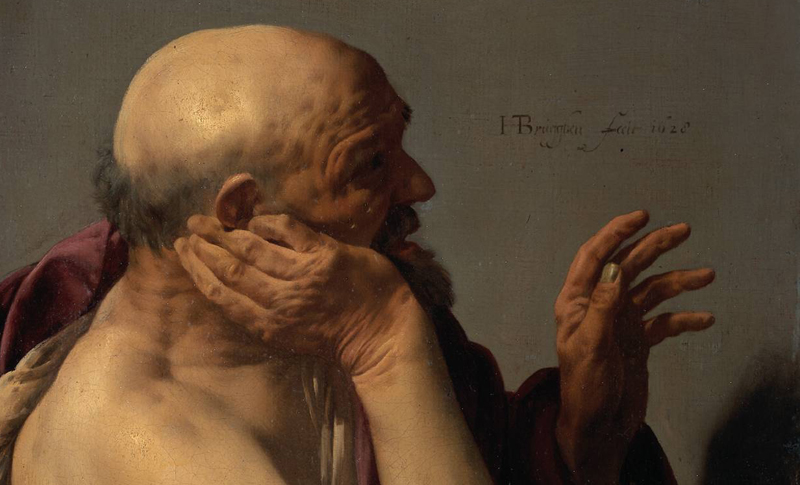

Sacrifice. Avoir des enfants, c’est sentir au plus profond de soi à quel point on peut se sacrifier pour eux. Si l’on me demandait demain de choisir entre ma vie et celle de mes enfants, je n’hésiterais pas une seconde. On découvre le sens du mot sacrifice avec des enfants. Son sens propre. C’est parce qu’on les aime, bien sûr, au-delà de ce qui est imaginable lorsqu’on n’a pas d’enfants. De l’amour qui veut juste donner, qui n’attend pas en retour. Agapè, selon la classification des grecs.

Joie. Les enfants, spontanément, dès leur plus jeune âge, jouent. Ils sont joyeux, naturellement. Ils nous forcent à sortir de notre temps d’adulte, et à nous replonger dans l’instant présent. C’est une source infinie de sagesse. D’humilité. Car ce que les enfants font spontanément, nous devons, nous, faire l’effort de le redécouvrir. Pas en les imitant, bien sûr. Mais ils apportent quelque chose qui est de l’ordre du jeu permanent, qui malmène à bon escient notre sérieux d’adulte.

Patience. Les enfants demandent de la patience. Ils apprennent, se trompent. Nous ne sommes pas toujours dans les bonnes dispositions pour leur laisser le temps. Et nous devons faire cet effort aussi : être patient, s’adapter, à nouveau à leur temps propre, à leurs besoins d’enfants. C’est dur, souvent, d’être patient. C’est un travail. Et comme tout travail, il donne des fruits. Notre caractère grandit au contact des enfants; Etre à l’écoute, tout en dirigeant les choses, en les cadrant à la bonne mesure.

Responsabilité. Liberté. Nous sommes responsables de nos enfants. Responsables de leur bien-être, mais aussi et surtout de leur développement harmonieux. A nous de leur apprendre à être libres et heureux. A nous de les aider en les guidant, tel le tuteur avec la plante, sans les empêcher. A nous d’adapter le degré de liberté selon l’âge, les circonstances, l’enfant (aucun n’est identique). Comment douter que l’essentiel du sens dans notre vie vient des enfants ? Le monde qu’on veut participer à leur construire, les chances qu’on veut leur donner, les efforts que l’on peut faire, tout cela n’a de sens que par eux et pour eux. Tout cela inclut, bien sûr, le développement et l’épanouissement de leurs parents, en couple, et hors de la famille. Il ne s’agit pas d’un amour fusionnel. Au contraire. On donne à ses enfants. Mais plus rien ne peut être comme avant avec des enfants.

Tout est mieux. Avec des enfants, le monde est plus riche, plus joyeux, plus doux, plus vivant, plus surprenant, plus angoissant, plus merveilleux, plus sensé, plus fou, plus tragique, plus tendre, plus beau. Plus humain.