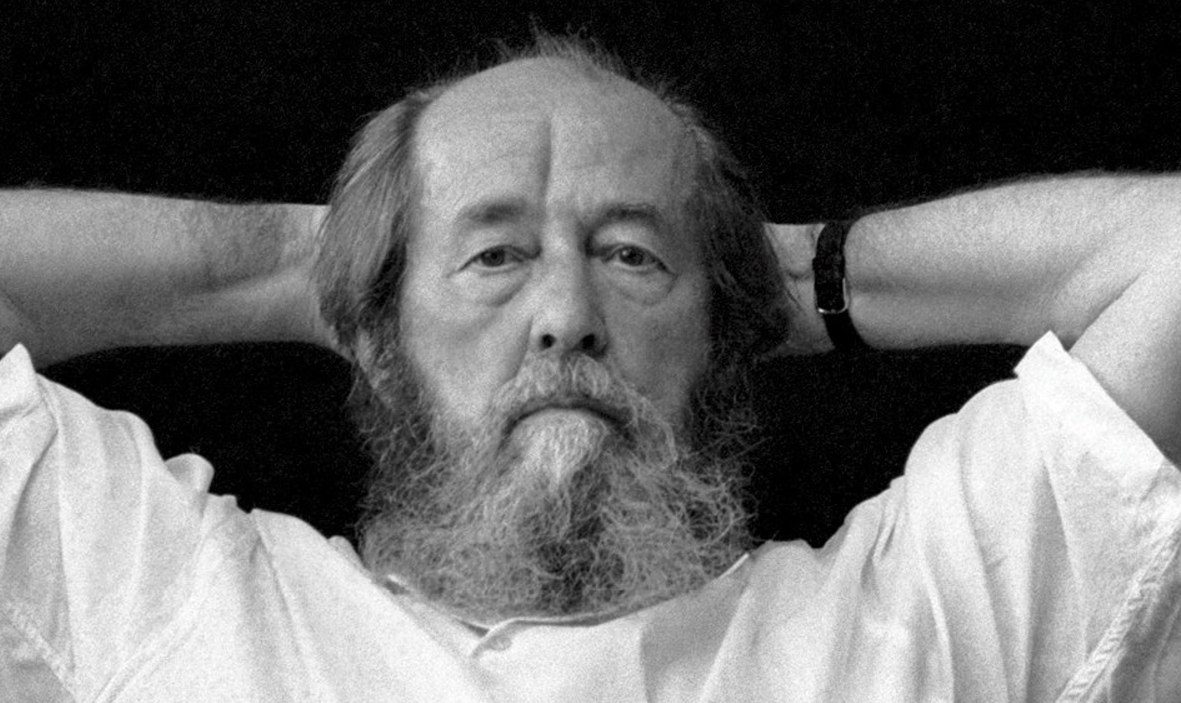

Kamel DaoudJ’utilise dans mon article des liens vers Wikipedia. Soyez prudents avec les informations que l’on y trouve, surtout sur des sujets ayant un lien avec la politique. est un écrivain et un journaliste courageux. Ses prises de parole contre le fanatisme religieux, sa prise de distance avec la langue et la culture arabe, sa réflexion humaniste sur la Maghreb et le monde arabe, font de lui un « traître » parfait pour les islamistes.

Son roman, « Meursault, contre-enquête », couvert de prix littéraires, est un étrange livre. Il fait référence, bien sûr, à « L’étranger » de Camus, et part de l’idée, intéressante, de se demander qui est l’homme que Meursault tue sur la plage. C’est le frère de la victime qui est le narrateur du livre. Daoud se place au point de rencontre de deux mondes, l’islam et l’occident, incarné par l’Algérie et la France. Dans ce monde, post-colonial, l’auteur raconte sa vie, avec sa mère, et leurs recherches pour comprendre pourquoi son frère a été tué.

J’ai failli lâcher le livre au début, car je trouvais le style assez surfait, un peu ampoulé ou utilisant des expressions, des métaphores un peu grossières, un peu trop visiblement poétiques. Mais j’ai bien fait de m’accrocher : peu à peu, comme un dessinateur dont le trait s’affermit au fur et à mesure des tomes, et converge vers une forme plus sûre, la narration devient plus intéressante, le style plus précis. Et on voit se dessiner le projet littéraire : « Meursault, contre-enquête » est un livre miroir. A ce point précis de rencontre entre ces deux civilisations, Kamel Daoud place comme un plan d’eau, ou un miroir, et son livre est une sorte de reflet algérien et musulman de « L’étranger ». Alors commence le jeu des différences et des ressemblances.

Kamel Daoud livre le récit d’un être déchiré, prisonnier dans une culture oppressante et dans la relation avec une M’ma qui tourne en boucle sur son fils mort, écartelé entre son envie de pouvoir être amoureux de Meriem, et son incapacité à s’en considérer digne. Le rejet d’une vision religieuse de la vie est le point commun philosophique majeur entre Daoud et Camus : l’absurde si bien décrit par Camus dans ses différents ouvrages est au centre de l’attitude philosophique du personnage de « Meursault, contre-enquête ».

C’est un roman étrange, dérangeant, avec un peu de grandiloquence et quelques belles fulgurances. Je comprends que ce premier roman ait fait parler de lui. C’est mérité, même si ce sont, à mon avis, les thèmes qu’il traite, son positionnement, son auteur, et ses qualités littéraires, qui l’ont rendu célèbre plus que son histoire. Un bel exercice de style, très personnel. Il s’agit plutôt d’un essai déguisé en roman. Comme « L’étranger » ? Livre miroir, jusqu’au bout.

Étiquette : Courage

-

Meursault, contre-enquête

-

La désobéissance civile

Henry David Thoreau (1817-1862) a écrit ce court et magistral essai, « La désobéissance civile », suite à son emprisonnement : il avait volontairement arrêté de payer son impôt pour protester contre les actions du gouvernement américain (esclavagisme et guerre avec le Mexique). Il faut aller lire sa biographie, car l’homme est original ; poète, naturaliste, paisible amoureux de la nature et prisant de hautes valeurs morales, son passage en prison n’est que la mise en pratique simple, lumineuse, de ce qu’il pense. Le gouvernement agit mal, contre la morale, il n’y a donc aucune raison de lui prêter allégeance. C’est simple comme bonjour, et, dans les faits, très courageux. A la lecture, on ne peut s’empêcher de penser au Discours de la servitude volontaire d’Etienne de la Boétie (qu’il va falloir que je relise, car le souvenir de cette lecture s’est effacé avec le temps).

La résistance pacifique

J’ai trouvé ce livre absolument fascinant, et facile à lire : Thoreau décrit simplement les raisons qui l’ont conduit à résister, et la manière dont il décrit tout cela, et sa vie, montrent que c’est une personnalité très paisible, calme, n’aspirant qu’à vivre dans son coin11. Il est connu pour son livre majeur Walden ou la vie dans les bois, décrivant sa vie dans une cabane isolé dans la nature, en bonne intelligence avec ses semblables, et en faisant le Bien. C’est tout le contraire du profil de rebelle ; c’est simplement quelqu’un de cohérent et solide, qui met en pratique sa pensée. Il est difficile également à la lecture, de ne pas faire le rapprochement avec les récentes péripéties liées à la gestion du Covid. Je me rappelle très bien que la question de la désobéissance s’était posée, de manière très concrète, au moment de la « vaccination » presque forcée. Je laisse le mot de la fin à l’auteur, pour vous donner envie de lire22. Le texte intégral est disponible sur Wikisource : La désobéissance civile cet incontournable de la pensée politique.

Mais pour parler en homme pratique et en citoyen, au contraire de ceux qui se disent anarchistes, je ne demande pas d’emblée « point de gouvernement », mais d’emblée un meilleur gouvernement. Que chacun fasse connaître le genre de gouvernement qui commande son respect et ce sera le premier pas pour l’obtenir. Après tout, la raison pratique pour laquelle, le pouvoir une fois aux mains du peuple, on permet à une majorité de régner continûment sur une longue période ne tient pas tant aux chances qu’elle a d’être dans le vrai, ni à l’apparence de justice offerte à la minorité, qu’à la prééminence de sa force physique. Or un gouvernement, où la majorité règne dans tous les cas, ne peut être fondé sur la justice, même telle que les hommes l’entendent. Ne peut-il exister de gouvernement où ce ne seraient pas les majorités qui trancheraient du bien ou du mal, mais la conscience ? Où les majorités ne trancheraient que des questions justiciables de la règle d’opportunité ? Le citoyen doit-il jamais un instant abdiquer sa conscience au législateur ? À quoi bon la conscience individuelle alors ? Je crois que nous devrions être hommes d’abord et sujets ensuite. Il n’est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation qui m’incombe est de faire bien. On a dit assez justement qu’un groupement d’hommes n’a pas de conscience, mais un groupement d’hommes consciencieux devient un groupement doué de conscience. La loi n’a jamais rendu les hommes un brin plus justes, et par l’effet du respect qu’ils lui témoignent les gens les mieux intentionnés se font chaque jour les commis de l’injustice. -

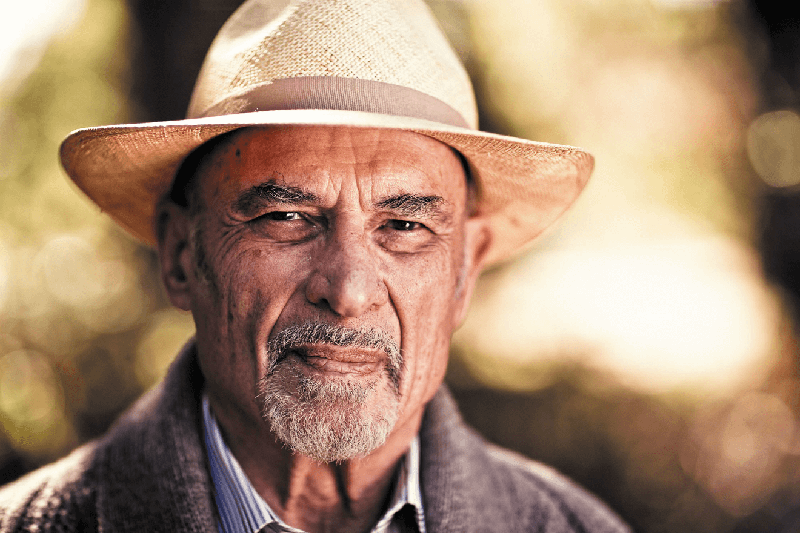

Le bourreau de l’amour

Ce petit livre est formidable ! Irvin Yalom est un psychothérapeute, écrivain, professeur de psychiatrie. Je n’ai pas – encore – lu ses romans, mais ce recueil, dans un format court, de cas concrets d’analyses est un régal. Ces récits intenses, profonds, douloureux toujours, mais également riches du parcours effectué par l’analyste Yalom et ses patients, sont très bien écrits.

Les 4 difficultés existentielles

Une préface magnifique les précède. J’y ai trouvé ce passage, très éclairant, direct et sublime à mes yeux :

Bien des choses – un simple exercice de groupe, quelques minutes de profondes réflexion, une oeuvre d’art, un prêche, une crise personnelle, une disparition – nous rappellent que nos attentes les plus profondes, nos désirs de jeunesse, de voir le temps s’arrêter, de voir revenir ceux qui nous ont quittés, nos désirs d’amour éternel, de protection, de signification, d’immortalité même, ne peuvent être remplis. Souvent ces attentes impossibles, cette douleur existentielle, deviennent si fortes que nous cherchons l’aide de notre famille, de nos amis, de la religion, et parfois des psychothérapeutes. […] Je crois que la raison d’être de la psychothérapie est toujours cette souffrance existentielle – et non pas, comme on l’affirme souvent, le refoulement des impératifs sexuels ou les épines encore aigà¼es d’un vécu douloureux. Dans les thérapies que j’ai mené avec chacun de ces dix patients, ma principale présomption clinique – présomption sur laquelle j’ai fondé ma méthode – est que l’angoisse fondamentale surgit des efforts désespérés, conscients ou inconscients, d’un individu pour affronter les dures réalités de la vie, les « données préalables » de l’existence. J’ai découvert que quatre données sont particulièrement pertinentes en matière de psychothérapie : l’aspect inéluctable de la mort, pour chacun de nous et ceux que nous aimons; la liberté de diriger notre vie comme nous l’entendons; notre solitude fondamentale; et enfin, l’absence d’une signification ou d’un sens évident de l’existence. Pour oppressantes que soient ces données, elles contiennent les germes de la sagesse et de la rédemption. J’espère démontrer, avec ces dix récits de psychothérapie, qu’il est possible d’affronter les réalités de l’existence et d’en tirer profit pour changer et améliorer sa propre personnalité.

J’en ai refait un article plus tard, pour creuser ces 4 difficultés et les intégrer dans ma réflexion.Chasse à l’illusion et quête de la vérité

Un des termes importants dans ce texte est le mot « affronter ». Il rejoint une autre remarque d’Irvin Yalom dans un des récits de thérapie :

Pour moi, la « bonne » psychothérapie (la psychothérapie profonde, ou pénétrante et non pas efficace ou même – je suis au regret de le dire – utile) conduite avec un bon patient est essentiellement une recherche de la vérité. […] C’est l’illusion que je pourchasse. Je fais la guerre à la magie. Je crois que si l’illusion souvent encourage et réconforte, elle finit invariablement par affaiblir et limiter le courage.

Ces mots sonnent doux à mon oreille. Je vous invite à lire ces dix récits puissants, dans lesquels on découvre des êtres meurtris, angoissés, et le point du vue du thérapeute, ses doutes, et sa manière très humaine, touchante, de guider ses patients vers la vérité. Le mot de courage utilisé dans cette dernière citation en fait résonner une autre, qui servira de conclusion:

Le secret du bonheur, c’est la liberté. Le secret de la liberté, c’est le courage. [Thucydide]

-

La vulnérabilité comme mesure du courage

Grâce à Twitter, je suis tombé sur un excellent article « Why you need to be vulnerable to innovate« . L’auteur y revient sur la « théorie » et les observations de Brené Brown, et renvoie à une conférence donnée lors d’un TEDx Houston.

Et en cherchant à retrouver cette vidéo avec les sous-titres, je suis tombé sur la suivante : Brené Brown y revient sur le succès de la première vidéo/conférence, et sur les suites de son travail. Toujours aussi passionnant et sincère.

-

Leçon n°4 : parler à la bonne personne

Et voilà, j’étais prêt : j’avais décidé de changer de métier. J’avais les arguments, je savais ce que je voulais, j’avais refait mon CV, j’avais même testé cela avec un entretien dans une autre boite. J’étais prêt à passer le cap, à me mettre debout et à dire : « je veux changer de métier ». Prêt à prendre la parole.

Prendre la parole c’est bien…

J’avais donc préparé une présentation (en gros, « Usage & outils pour améliorer la circulation de l’information »). Et je me suis lancé : un matin, je suis allé présenter cela à mon chef d’équipe. Le net, Google, les flux RSS, la communication décentralisée, etc. L’entreprise 2.0, en bref. Le pauvre ! Il ne savait pas vraiment quoi en faire : il s’occupait d’une équipe d’ingénieur de recherche et de techniciens dans le domaine des essais et des moteurs, et un de ses collaborateurs vient le voir pour lui dire 1) je m’emmerde dans mon boulot actuel et 2) je suis motivé pour changer de boulot, j’y travaille et tu peux donc considérer que tu viens de perdre une ressource. Il m’a donc proposé de présenter la même chose à mon N+2 et N+3. Rebelote : « c’est le boulot de la communication interne, ou de l’informatique. Toi, tu es ingénieur de recherche. Chacun son boulot ». Comment ne pas les comprendre ?

…avec les bonnes personnes, c’est mieux !

La communication, c’est échanger « la bonne info, avec la bonne personne, au bon moment. » Clairement, j’avais réussi à trouver le courage de m’exposer, et d’exposer mon envie de changer de job, mais j’avais adressé ce message aux mauvaises personnes. Non pas que ces personnes n’étaient pas aptes à comprendre l’intérêt de ce que je disais, ou à me supporter dans cette démarche, simplement par rapport à leurs fonctions dans l’entreprise, je ne parlais pas aux bonnes personnes. Que pouvaient-ils faire, si ce n’est me rediriger vers les RH ?

La communication, c’est échanger la bonne info, avec la bonne personne, au bon moment.

Je n’ai pas lâché l’affaire, et j’ai profité d’une entrevue avec mon directeur (N+3) sur un tout autre sujet, pour lui glisser les idées clefs de ma présentation, et lui dire avec conviction mon envie de faire bouger les choses. En apparence, cela n’a rien donné non plus (nous verrons par la suite que si). Et j’ai donc profité d’un déjeuner organisé par mon N+4 (le patron de la Recherche) avec des « jeunes » de sa direction pour retenter ma chance : à la fin du repas, il nous a dit « vous connaissez mon mail, si vous avez des propositions ou des suggestions… ». Il ne m’en fallait pas plus : le lendemain, je lui ai envoyé un long mail pour redire à peu près les mêmes choses. Et ça a marché : il m’a redirigé vers les responsables de la communication interne, à qui j’ai fait une présentation qui déchirait pas mal (j’avais entre temps visionné une super vidéo de Garr Reynolds chez Google, qui explique comment bien présenter avec un fil conducteur et beaucoup d’images). Quelques temps après, je me suis donc retrouvé (avec l’appui du N+3, vous suivez ?) dans un groupe de travail transverse, dont l’objectif était de proposer des solutions pour « optimiser les flux d’infos ». Et je vous raconterai cela prochainement.

Leçon n°4

Ce que je referais pareil : oser prendre la parole a certainement été ce que j’ai fait de mieux dans cette histoire. Peu importe que je ne l’ai pas fait directement aux bonnes personnes : j’ai mis ma peur de côté, et pour la première depuis plusieurs années, j’étais enfin en phase avec ce que j’étais, en train de parler de ce qui me motivait vraiment. C’est le seul moyen d’être bon, non : travailler sur des choses qui nous passionnent. Ce que je ferais différemment : il faut prendre la parole, c’est une chose, mais il faut le faire en s’adressant aux bonnes personnes. Si c’était à refaire, je me poserais quelques minutes pour réfléchir à la teneur de mon message, et pour savoir à qui ce message (et ses promesses) est le plus susceptible d’apporter quelque chose. A mon chef d’équipe, il ne faisait que retirer des forces. A mes directeurs, par contre, il donnait une opportunité de rapidement mettre en place des choses plus modernes (et ils en avaient besoin, ça je ne le savais pas à l’époque), et de mettre en avant leur direction. C’était eux les bonnes personnes. Et j’étais, du coup, la bonne personne pour eux.

Pensez deux fois avant de parler, et vous parlerez deux fois mieux. [Plutarque]

>