A l’heure où tout ce qui s’est construit sur le web impacte pleinement les entreprises (pour le meilleur souvent), et la société en général, je suis empli – plus que jamais – de doutes. Est-il encore permis de douter, tout en agissant ? Je l’espère !

Si vous êtes certain, vous vous trompez certainement, parce que rien n’est digne de certitude ; et on devrait toujours laisser place à quelque doute au sein de ce qu’on croit ; et on devrait être capable d’agir avec énergie, malgré ce doute. — Bertrand Russell

Idéalisme et action intraprenariale

J’ai la chance de faire un métier passionnant, centré sur l’innovation (donc sur la structuration de l’inconnu, la conduite du changement, et l’humain au sens large). Et j’ai la chance d’avoir une activité qui mêle les non-spécialistes aux spécialistes, et qui questionne la capacité à faire (Refaire?).

Etant idéaliste, j’ai une tendance naturelle à voir le résultat escompté avant les embûches : je pense qu’il est possible d’imaginer, et de construire, une société où les humains puissent vivre librement, en sécurité, et rechercher comme ils l’entendent leur bonheur, en respectant ce même droit pour les autres. Je pense également qu’il possible d’imaginer, et de construire, des entreprises (des firmes) où il fait bon travailler, dans la joie, le respect et la transparence.

Le propre de l’idéalisme, c’est d’être décalé du monde réel. L’idéaliste se construit dans l’espace qui sépare sa vision de la réalité. L’idéaliste non dogmatique se nourrit des difficultés (le sage aussi, mais sans en souffrir). Ma souffrance au quotidien (souffrance toute spirituelle) consiste à mesurer l’écart entre ma visée, et ce qui est la réalité au quotidien. Je suis donc pour cela (et aussi un peu par choix/nécessité) enclin au doute. Et comme je pense qu’il est plus profitable de partager ses doutes que ses convictions, j’ai envie d’en partager quelques-uns.

Les grandes entreprises sont-elles prêtes à jouer le jeu de l’innovation ?

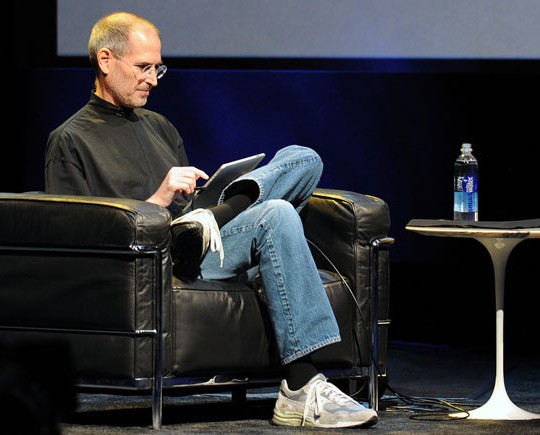

Pour le vivre au quotidien, je crois que le vrai problème de l’innovation dans les grandes entreprises est l’articulation entre les activités de conception innovante et les celles de conception réglée (je ne parle pas comme chercheur, mais sur la base d’un retour d’expérience de terrain, donc non généralisable). Mettre en place des structures de conception réglée pour mener à bien des exploits industriels, beaucoup d’entreprises l’ont fait, et savent très bien le faire. Mener à bien des activités de conception innovante, beaucoup d’entreprises aussi l’ont fait. Mais articuler ces deux activités relativement différentes (dans leurs modes de raisonnements, dans leur pilotage, dans la manière de les évaluer), au sein d’une même structure, voilà qui est plus complexe. Certaines entreprises ont montré des voies possibles : Apple, Google, Pixar, mais aussi 3M, Seb, et bien d’autres. Articuler ces deux types d’activités conduit à faire se parler deux mondes :

1° comment rendre appropriables par le monde de la conception réglée les sorties de l’activité de conception innovante ? L’exploration de la valeur (au sens plein du terme) parait être le chemin commun. En voyez-vous d’autres ?

2° comment intégrer les contraintes de la conception réglée à l’activité de conception innovante ?

Pour l’une comme pour l’autre de ces questions, il parait évident que le plus simple est de mélanger des acteurs de ces deux mondes, et les faire travailler ensemble. Plus facile à dire qu’à faire. Les projets temps libres sont une vraie piste pour cela (sortir les gens de leurs missions au sein de la firme), et les « tiers-lieu » permettent de formaliser cette transversalité, et de favoriser un mélange réussi entre les métiers, avec une organisation différente de l’activité. Les grandes entreprises sont-elle prêtes pour ce jeu-là ? J’en doute, tant les effets de la « corporate governance », mêlés à ceux de la crise, tendent la situation interne.

Une révolution, ça tourne…et ça revient !

Il est toujours dangereux de parler de « changement de paradigme », de « révolution ». Notre point de vue est si temporellement défini que les effets de distorsion sont inévitables. Voilà un doute de plus : je doute sincèrement du fait que nous soyons en plein changement de paradigme. Je crois que beaucoup de monde se gargarise avec ces grands mots, qui cachent facilement les petites lâchetés et la paresse intellectuelle. La bascule des produits vers les services, nouvelle ? Mais IBM l’a déjà réalisée ! L’arrivée des Big Datas, nouvelle ? Mais Google s’est justement construite sur la structuration des informations, et sur leur utilisation appropriée ! Dans un cas comme dans l’autre, parler de révolution, c’est bien, mais cela masque surtout un manque de capacité à intégrer ces exemples au jour le jour dans nos pratiques. Qu’en pensez-vous ? Sommes-nous réellement dans un « changement de paradigme » ?

L’humain au centre de tout ça

Voilà qui nous ramène directement à l’humain, et aux individus. Jusqu’à preuve du contraire, une entreprise, un état, une nation, une communauté, ça ne parle pas, ça ne pense pas ; les individus oui. Les acteurs sont les individus. Et le fait que leurs actions et leurs pensées puissent être structurées par des facteurs externes n’y change pas grand-chose. Les acteurs sont les individus.

Voilà encore un doute qui me traverse au quotidien. Aucune idée n’avance seule ; les idées avancent parce que des porteurs y mettent leur énergie, leurs tripes parfois, et parce que cela rencontre un écho chez les autres. Qu’ils soient des acteurs à fédérer, des clients à combler ou à titiller, des partenaires à séduire (dans le bon sens du terme). Voilà un autre doute qui m’anime, liée à notre contexte français : les gens sont-ils prêts à accepter une société plus ouverte, avec une place accrue de la société civile, avec une mise en avant plus forte de la responsabilité individuelle ? Je suis un ferme partisan d’une vraie subsidiarité : avant de prévoir des plans pharaoniques nécessitant un recours souvent brutal au financement des contribuables, il convient de balayer devant sa porte. En commençant à la brique élémentaire, l’individu. Nous avons un penchant culturel à toujours vouloir régler les problèmes par le haut, au lieu de commencer à retrousser les manches au niveau local pour gérer nous-mêmes les choses. Le système (qu’il soit celui de l’entreprise, ou la société en général) ne peut se changer qu’au quotidien, avec un peu de courage, de liberté et de vérité. Cela implique une ambiance de confiance totale ; c’est ce qu’Ed Catmull -co-fondateur de Pixar- avait bien compris. La première règle formelle chez Pixar est : chacun est libre de s’adresser à n’importe qui. Cette simple règle serait révolutionnaire si on l’appliquait dans beaucoup d’organisme. La confiance est une clé. La convivialité aussi. Le goût du débat, voire de la controverse, de l’argumentation font partie de tout cela. Un soldat au garde-à -vous est utile pour que l’armée soit opérationnelle ; est-ce une attitude bien utile dans une entreprise innovante ? Voilà un ensemble de valeur dont j’entends souvent parler, mais qui demandent, pour être défendue au quotidien, pas mal d’efforts, et d’idéalisme. Qu’en pensez-vous? Ces doutes exprimés vous parlent-ils ? Vous paraissent-ils ridicules ? La section commentaire est là pour en discuter !