Thibaut Giraud (alias Monsieur Phi) vient de publier un ouvrage passionnant et très solide sur les LLM : sous-titré « Philosophie des grands modèles de langage », il revient sur les premiers pas des LLM (Large Language Models), sur la manière dont cela fonctionne, pour terminer l’ouvrage par une série de questions toutes plus passionnantes les unes que les autres, et qui sont pour le moment sans réponses totalement certaines (les LLM ont-ils une conscience ? les LLM peuvent-ils nous nuire ?).

Je ne vais pas détailler dans cette recension le livre par le menu, d’une part parce que ça n’aurait pas grand intérêt (allez l’acheter, je vous le recommande), et d’autre part parce qu’une partie de son contenu est en partie accessible en ligne (à plein d’endroits pour la description de ce que sont les LLM et sur la chaine Youtube de Monsieur Phi, pour les aspects développés dans la deuxième partie du livre, dont les vidéos sont toujours très bien faites (je la suis depuis déjà plus de 7 ans). Je linkerai ici celles qui renvoient à certains passage du livre. Je partage simplement quelques points que je retiens personnellement, et qui ont alimenté ma réflexion et soulevé des questions.

Vrai connaisseur

Thibaut Giraud, docteur en philosophie, spécialiste de la logique et de la philosophie du langage, est quelqu’un de vraiment très pédagogue, et qui met les mains dans le cambouis. Les LLM, ils ne les regardent pas du haut d’une tour conceptuelle flottant dans l’éther philosophique : non, il s’en sert, l’utilise, la teste, y réfléchit, et s’appuie sur les travaux des chercheurs pour continuer à y réfléchir. Cela permet de se rendre compte, comme sur beaucoup de sujets, à quel point les journalistes invitent en général non pas les experts des sujets, mais ceux qui sont prêt à baratiner pour leur servir ce qu’ils veulent entendre. Thibaut Giraud, c’est le moins que l’on puisse dire, règle leur compte, à juste titre, à des guignols comme Luc Julia ou Raphaël Enthoven, qui sont invités partout, pour dire des choses fausses à propos des LLM, ne prouvant rien d’autre que leur incapacité crasse à simplement confronter leurs idées à la réalité empirique. Si vous voulez voir un mise à mort philosophique, c’est intéressant. Raphaël Enthoven raconte n’importe quoi. Luc Julia aussi. Merci à Thibaut Giraud de montrer leur nudité.

Les machines ont pris la parole

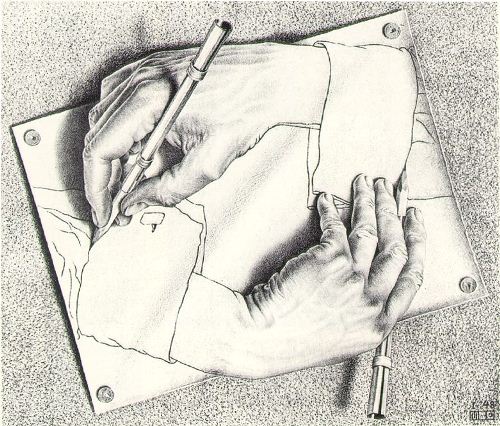

Le livre s’ouvre sur ce qui devrait tous nous étonner, radicalement : les LLM signent une rupture réelle dans l’histoire de l’humanité. Depuis leur arrivée, et l’accélération du développement de leurs compétences, les humains ont perdus le monopole du langage. Cette caractéristique qui nous permettait de séparer les humains du reste de l’univers est tombé. Tout texte, désormais, est possiblement le fruit du travail d’une machine, et dans la plupart des cas il est presqu’impossible au commun des mortels de faire la différence entre une production humaine et celle d’un LLM.

Le doute s’immisce… Un doute étrange et profondément nouveau. Songez-y : il aurait été absurde de le formuler il y a seulement dix ans. Nostalgie d’une époque où l’écriture était encore le privilège de l’humanité… C’est fini. (…) (les doutes) continueront de peser sur tout ce qui s’écrit, et de plus en plus au fur et à mesure qu’augmentera la qualité des textes générés. Ne serait-ce qu’en cela, il me semble que notre rapport au langage a été profondément et irrémédiablement changé : sa maîtrise n’est plus le critère de distinction par excellence de l’être humain. Désormais, les machines aussi parlent. Pour autant, pensent-elles ?

Une bonne partie partie du livre est consacré à répondre à cette question, loin d’être triviale, et auquel le bon sens n’apporte en général qu’une réponse préfabriquée visant plus à se rassurer qu’à sérieusement considérer cette problématique, d’où le grand intérêt du livre.

Changement de paradigme

Ce qui rend contrintuitifs beaucoup de débats à propos de l’IA et des LLM, c’est que la paradigme informatique à l’oeuvre n’est plus le même que celui que nous avons intériorisé pendant les trente ou quarante dernières années. Nous sommes sortis sur paradigme purement « programmé » (une suite d’instructions dit à la machine ce qu’elle doit faire), à un paradigme « d’apprentissage » (un réseau de neurones formels, pré-entrainé, apprend automatiquement, sur la base d’énormes quantités de données, à produire les « bonnes » réponses). Dans le cas d’un programme classique, on sait décrire précisément ce que fait le code (même s’il le fait dans des échelles de temps et de données sans commune mesure avec ce que nous pouvons imaginer). Dans le cas d’une IA, et plus spécifiquement d’un LLM, nous ne savons pas, devant le fonctionnement du modèle, dire précisément ce qu’il fait. Les milliards de paramètres du réseau de neurones ne nous permettent pas vraiment d’être très clair sur la manière dont le modèle donne la bonne réponse.

On redécouvre dans ce domaine la notion d’émergence, ou d’ordre spontané : un ensemble même minimal de règles peut donner lieu des résultats complexes, imprévisibles. Les neurones donnent bien naissance à la « conscience », n’est-il pas naturel qu’un réseau de neurones informatique, surtout de cette taille là, puisse générer des choses inattendues et non prévisibles ?

Les machines sont-elles conscientes ?

Poser la question, et elle est pertinente, montre à quel point cette révolution technologique est radicale : on est en pleine science fiction. S’appuyant sur beaucoup de travaux de chercheurs (notamment certains de ceux qui travaillent chez OpenAI ou Anthropic), l’auteur montre que sur des LLM simplifiés, on a pu mettre en place des « sondes » qui permettent d’accéder à l’état de certaines couches de neurones du réseau. La conclusion est pour le moins troublante (détail dans cette vidéo).

C’est un résultat fascinant : avec ces sondes, il semble que l’on mette le doigt sur une véritable représentation interne qui a émergé au cours de l’entraînement pour faciliter le travail de prédiction. La boîte noire du réseau de neurones n’est plus si noire. Et les chercheurs sont allés plus loin pour identifier le rôle que joue cette représentation interne : que se passe-t-il quand on la manipule ? (…) Grâce aux sondes qu’ils ont entraînées, les chercheurs savent maintenant ce qui, dans l’état interne du modèle, représente l’information, selon laquelle il y a un pion blanc sur la case f8 par exemple. Ils peuvent dès lors manipuler cet état interne pour qu’il représente plutôt la présence d’un pion noir sur cette case. Ils ont en quelque sorte changé, non pas l’état du plateau selon l’historique de coups, mais ce que le modèle a « dans la tête », sa représentation du plateau, quand il y a réfléchit. Désormais, il « voit » un pion noir en f8. (…) De façon générale, après manipulation de la représentation du modèle, les prédictions restent des coups légaux selon la représentation modifiée dans plus de 99,9% des cas.

Pour aller plus loin des chercheurs ont publié un papier intitulé « La conscience dans l’intelligence artificielle : l’éclairage des sciences de la conscience » (Butlin et al. 2023). Ils prennent un certain nombre de modèles scientifiques de la conscience, et des caractéristiques de la conscience, et regardent si les modèles LLM répondent à certains de ces critères. La conclusion est sans appel : nos connaissances sur ce qu’est la conscience ne nous permettent pas vraiment de répondre à la question.

En somme, ce rapport sur la conscience artificielle semble avant tout mettre en lumière un profond déficit de connaissance : même en se basant sur nos meilleurs théories scientifiques de la conscience, celles-ci ne nous en apprennent tout simplement pas assez pour déterminer si un système est ou n’est pas conscient. Et ce n’est pas seulement une incertitude liée au fait que nous ne savons pas quelle est la bonne théorie parmi les six proposées : aucune ne permet de trancher de façon claire. Nous sommes face à une ignorance fondamentale qui devrait nous inciter à la prudence sur ces questions d’attribution de conscience. (…) Nous sommes capables de construire des machines simulant la conscience, mais pas de répondre à la question de savoir si elles sont effectivement conscientes. Et nous sommes partis pour construire de plus en plus de ces machines quoi qu’il en soit. C’est perturbant, mais c’est ainsi. En attendant d’y voir clair, commençons par ne pas ignorer notre ignorance.

Autonomie et alignement

Dans cette logique, Thibaut Giraud termine le livre en discutant les concepts d’autonomie et d’alignement, montrant un certains nombre d’exemples et de cas limites, où l’on parvient à mettre en évidence des comportements étranges et non alignés des LLM (capacités à mentir, ou à se comporter différemment de ce quel les développeurs avaient mis comme intention dans le modèle). Le fait de faire expliciter les CoT (Chain of thoughts, les maillons du raisonnement) permet en partie de limiter ces phénomènes, mais ça n’est pas si simple, et par ailleurs, ces éléments feront partie de la matière d’entraînement des LLM, donc potentiellement ils pourraient les contourner. L’auteur renvoie à la Déclaration sur le risque de l’IA (avec en auteur entres autres Yoshua Bengio). Cela rejoint les prises de position d’Elon Musk sur l’IA, et son engagement dans une IA open source, dont le but est de chercher le maximum de vérité. Car oui, ces « choses » ne semblent qu’à leur début, avec une puissance énorme, et un contrôle par les humains plutôt mal assuré. Prudence et utilisation vont de pair, à mon sens. Ce n’est pas en mettant la tête dans le sable que l’on pourra jouer avec cette réalité.

Ouvrage passionnant

Je vous recommande chaudement ce livre admirable de clarté, et de profondeur. Tout y est bien mis en perspective, concret quand il le faut, conceptuel quand il le faut, sourcé toujours, et souvent drôle. Vous y découvrirez encore plein d’autres choses passionnantes, comme les expériences de pensée de la chambre chinoise, ou du cerveau colossal (d’ailleurs aussi présent dans Le problème à trois corps).

A lire, pour ne pas se contenter des avis superficiels conduisant au rejet suffisant, ou à l’adhésion béate.