A la lecture, dans l’excellent magazine L’incorrect, de l’interview croisée de Marcel Gauchet et Pierre Manent, j’ai eu un sentiment contrasté. Cet article pointe vers des liens Wikipedia : faites attention à la qualité des informations que vous pouvez y trouver, notamment celles ayant des résonnances politiques.Bien sûr, ces deux là sont intelligents, lucides, et très habiles pour exprimer leur pensées. Mais j’ai eu aussi le sentiment d’un décalage entre leurs propos, et la manière dont je perçois la réalité. Comme si une sorte de voile politiquement correct couvrait leur discussion, dont ressort à mes yeux une forme d’euphémisation de la situation, à force de la présenter de manière elliptique. J’ai donc eu envie, en rebond, de creuser la question du titre, car elle résonne avec les débats qui émaillent la campagne présidentielle aux US, où – je trouve – les débats sont d’un autre niveau, plus virulents, plus vrais (est-ce une conséquence du 1er amendement ?). Elon Musk explique clairement en interview la fragilité de la démocratie, et expose les mensonges éhontés des médias. JD Vance (interview extraordinaire), ou Vivek Ramaswami (celle-là aussi), sont d’une grande clarté, d’une grande précision, mais également d’une grande force dans leurs propos. Le monde politique français, en comparaison, parait bien terne, bien mou, et à vrai dire exaspérant de répétitions et de contorsions.

La voix du peuple ?

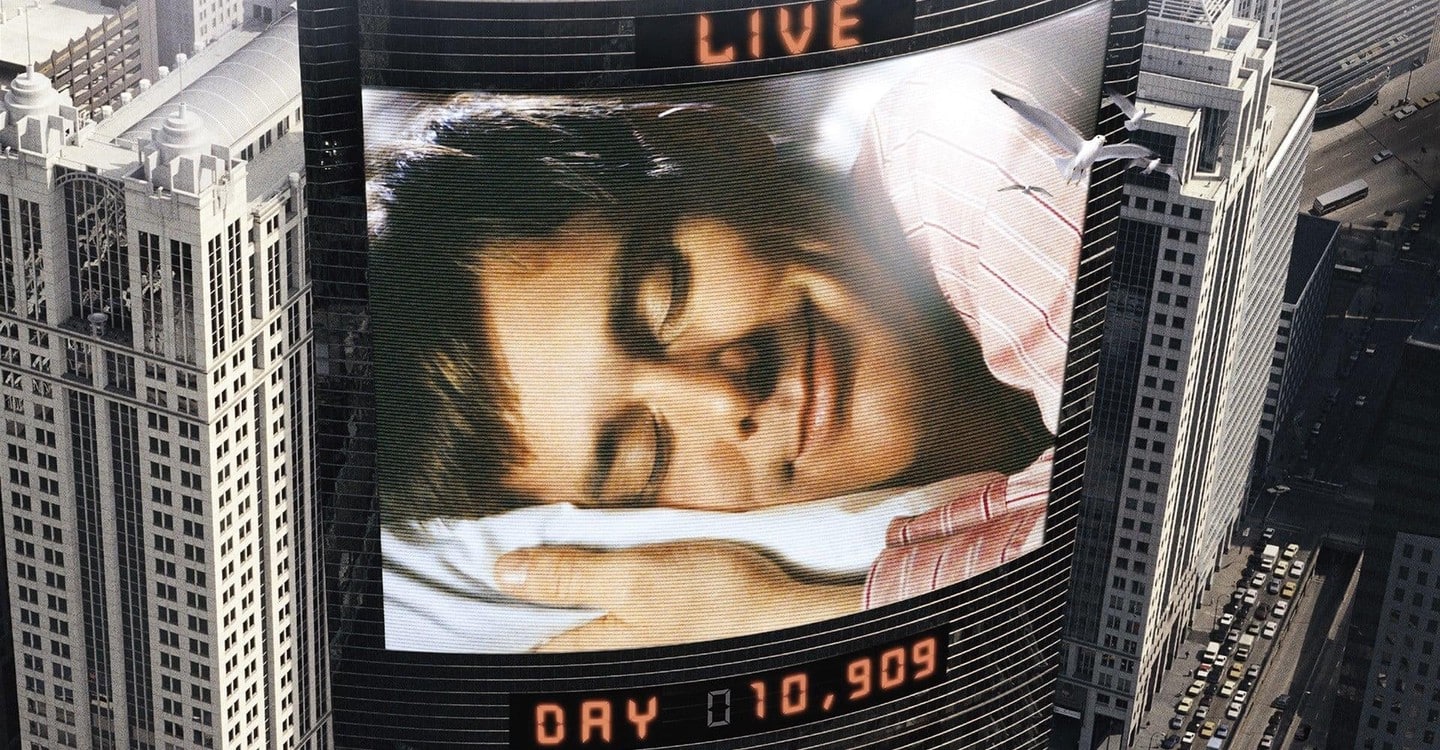

Chacun le sait, Démocratie signifie étymologiquement le « pouvoir du peuple », et notre constitution le redit autrement en précisant le principe de la République : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Répondre à la question « Sommes nous encore ou toujours en démocratie ? » consiste donc à se demander si notre organisation sociale, nos institutions, sont toujours réellement au service du peuple, des citoyens, et si ce que pensent majoritairement les citoyens est représenté dans ces institutions, si leur voix porte et influe sur les évolutions politiques. Mon avis, que je vais argumenter ci-dessous, est que nous ne sommes plus vraiment en démocratie : les apparences sont là, une partie des institutions est encore là, le jeu se joue, à la manière d’une pièce de théâtre, mais cela a tout de ce qu’on peut observer dans l’excellent film The Truman Show. Sous les apparences, la réalité est que le démocratie est devenu un mot un peu creux, porteur d’idéaux pour tous, mais incarné réellement nulle part.

Etat et gouvernement

Dans un remarquable essai (disponible gratuitement en ligne), Milton Friedman avait expliqué en 1993 pourquoi c’était le Gouvernement et l’Etat bureaucrate les source du problème. En prenant des exemples concrets dans tous les secteurs d’activité, il démontrait qu’à peu près tout ce que prenait en main le gouvernement était désastreux. Trop de dépenses, bureaucratisation, inefficacité endémique, perte du sens de l’intérêt général. Vous pouvez prendre n’importe quel champ d’action du gouvernement et de l’Etat, leur action est catastrophique et ne sert les intérêts que de la caste au pouvoir. Les « serviteurs de l’Etat » sont bien nommés : ils ne servent plus l’intérêt du peuple, mais bien celui de la bureaucratie, toujours plus occupée de tout, de tout règlementer, de taxer. Pour le dire plus crûment, et justement avec moins de pincettes que Gauchet et Manent : une clique de parasites se gave sur le dos du pays, en faisant mine de se préoccuper du sort du peuple. Friedman expliquait que les actions du gouvernement devraient être limitées à 4 sujets : défense nationale (protection contre les pays ennemis), sécurité intérieure (protection des citoyens contre les atteintes des autres citoyens), législation (définir les règles avec lesquelles on s’organise), judiciaire (arbitrer les disputes autour du respect des ces règles). Le reste n’a rien à faire dans les mains de l’Etat. Je suis d’accord avec cela. Et voilà ce que l’on peut dire de manière très factuelle, sur ces 4 points.

- Les gouvernements ont systématiquement diminués l’argent injecté dans l’armée. Il reste un corps probablement encore très digne de sa fonction, mais complètement dénué de moyens, et l’on a en plus consciencieusement laissé partir des savoir-faire de défense à l’étranger

- la sécurité intérieure est totalement en berne. Sous l’effet d’une immigration incontrôlée, de civilisations différentes, toutes les conditions de la guerre civile continuent d’être mises en place. Taper sur les gilets jaunes, ça oui, mais expulser les étranger en situation irrégulière, les criminels, ça non.

- Le fonctionnement du système législatif est une catastrophe : les réglementations s’empilent, dans tous les secteurs et rendent quasiment impossible le fonctionnement normal de la société. Comme par ailleurs, des lois fondamentales ne sont pas appliquées, on marche sur la tête. Mesurer la taille de la barrière qu’un particulier a installé chez lui, ça oui, mais punir de prison les multiples délits et méfaits des racailles, ça non.

- Que dire de la justice ? Politisée, remplie d’idéologues, n’appliquant plus la Loi, tant de multiples aménagements sont prévus à tous les niveaux, on a l’impression d’une mascarade glaçante et inquiétante.

Ajoutons deux points à cela, tout d’abord, nous avons placé une part de notre souveraineté dans les mains de l’UE, c’est-à-dire que nous l’avons en partie perdue. La souveraineté ne se partage pas. Ensuite, l’Etat s’occupe maintenant de tellement d’autres sujets qu’il fait tout mal, intervient partout, souvent pour des raisons totalement injustifiées. Les « bidules », les ministères ridicules se multiplient, et personne n’y trouve rien à redire.

Donnez moi tort

Je ne demande rien de plus qu’à revoir mon jugement, et à me laisser convaincre que si, nous sommes encore en démocratie. Mais le referendum de Maastrich, suivi du traité de Lisbonne pour refaire passer en force ce que le peuple avait rejeté, ou les récentes élections législatives, où nous avons du accepter de nous faire, une nouvelle fois, expliquer que plus de 10 millions de français ne pouvait pas participer à la « démocratie » montrent bien, en plus de tout le reste, à quel point le bateau est pourrie de part en part. Il faut revenir aux fonctions régaliennes listées ci-dessus, virer des fonctionnaires, arrêter de distribuer de l’argent au monde entier, mettre fin à toutes les fraudes et à tous les crimes, privatiser des pans entier de l’action de l’Etat, stopper brutalement l’immigration et reposer ensuite le sujet de l’assimilation et de la remigration, reposer une doctrine législative et judiciaire saine, non politisée, faire appliquer la Loi de manière intraitable, supprimer la plupart des règlementations débiles qui bloquent la liberté d’agir, d’entreprendre et de faire prospérer le pays, couper toutes les formes de subventions aux médias et aux associations (tous), refaire de la liberté d’expression un principe fort, faire cesser la gabegie généralisée, dénoncer le socialisme pour ce qu’il est (du vol auquel on donne le nom de justice social), assumer notre histoire et notre culture. Une fois ce programme enclenché et mis en œuvre nous pourrons peut-être nous dire que nous redevenons une démocratie. En attendant cela, il parait très clair que nous sommes dans une forme d’oligarchie de fait.

La réponse à la question du titre est donc clairement non. J’attends des contre-arguments, je serai heureux de les lire, et de les faire miens. Voilà ce que j’aurais voulu lire dans l’interview, au lieu d’une ridicule défense de principe de l’Arcom par Gauchet, ou la mention par Manent que nos « élites » sont « compétentes », mais déconnectées. Non, ils ne sont pas compétents, et s’ils le sont, ce sont alors d’horribles menteurs et de vils traitres, et ils ne sont pas déconnectés : ils nous volent et tuent le pays à petit feu depuis trop longtemps. Il est temps de se dire les choses.