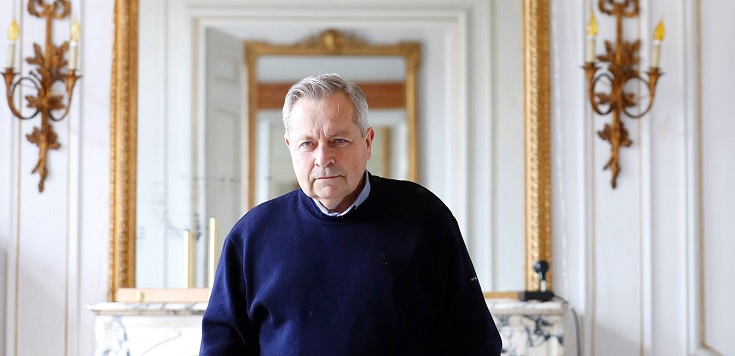

Le dernier roman de Michel Houellebecq, Soumission, raconte l’histoire d’un enseignant chercheur en lettre qui assiste, impuissant, à l’évolution de la société française. Présentation de l’éditeur :

Dans une France assez proche de la nôtre, un homme s’engage dans la carrière universitaire. Peu motivé par l’enseignement, il s’attend à une vie ennuyeuse mais calme, protégée des grands drames historiques. Cependant les forces en jeu dans le pays ont fissuré le système politique jusqu’à provoquer son effondrement. Cette implosion sans soubresauts, sans vraie révolution, se développe comme un mauvais rêve.

Les élections, décrites de manière très réaliste, avec des vrais noms de vraies personnes, et de vraies réflexions sur les jeux de forces entre partis politiques, conduisent à l’arrivée au pouvoir d’un parti « musulman ».

Triple parcours habilement tissé

Houellebecq pourrait paraitre un peu tiède sur le sujet, car le roman est en creux : pas de cristallisation sur l’islam, progression très factuelle et réaliste, presqu’en douceur. Un triple parcours structure le roman : un parcours de la société vers cette victoire électorale puis la mise en place des changements, un parcours spirituel du personnage principal, achevant un long chemin en compagnie d’un auteur peu connu, Huysmanns, et la propre évolution psychologique et artistique de cet auteur. Triple évolution, donc : la société, le personnage, et le « héros » du personnage. Je n’en dis pas plus, mais tout cela est superbement bien écrit, fluide, et tissé simplement. Houellebecq est un auteur honnête, direct.

Soumission ou réaction ?

Le roman n’est ni immoral, ni moral ou moralisateur, il est amoral en fait. C’est ce qui choque et qui provoque, d’ailleurs. Et en cela, le roman est diablement malin et malicieux. Que provoque la lecture exactement ? à‡a provoque une réaction intéressante : on est choqué par le manque de réaction du personnage (Houellebecq, soumission ?), mais aussi de la société. Par leur soumission. à‡a ne parait pas très réaliste que tout puisse changer aussi vite, et pourtant c’est dit et raconté de manière réaliste. Cela questionne notre identité, et notre perception de la réalité. Serions-nous aussi lâches, soumis, et capables de nous renier nous-mêmes aussi facilement ?

Qu’est-ce qui, en douceur, changerait dans notre culture avec l’arrivée de l’islam politique au pouvoir ? Ce serait la fin de la liberté de conscience, et aussi et surtout la fin de la liberté pour les femmes. Finalement le personnage, assez répugnant et veule, et qui considère les femmes presque comme des objets (soit sexuels, soit culinaires), et qui n’a pas vraiment envie de se battre pour quoi que ce soit, nous renvoie – et Houellebecq par son entremise – simplement un miroir de ce que nous sommes, collectivement : une société globalement assez passive, qui n’ose plus affirmer sa morale propre, et qui devient de fait très perméable à l’action de ceux qui affirment une morale.

Quelle est cette morale occidentale que nous avons tant de mal à assumer simplement ? Nous sommes des sociétés tolérantes, ouvertes, attachées à la liberté, à l’égalité des droits de tous les individus. Nous portons un attachement particulier à la laïcité (qui disparait avec l’Islam), au doute et à la libre pensée, ainsi qu’au progrès. Renier ces choses-là , et c’est exactement ce que montre le roman, ce serait se renier nous-mêmes, et favoriser le désastre presque tranquille décrit par Houellebecq. Qu’il soit porté par l’islam ou par autre chose, d’ailleurs. Soumission, de Houellebecq, à lire absolument !