On continue l’interview avec le récit de la rencontre entre Alain Boyer et Karl Popper, et l’examen de la philosophie politique de ce dernier. On y parle de « société ouverte », de démocratie, de libéralisme et d’utilitarisme. Vous pouvez retrouver toutes les parties de l’interview dans le sommaire ! …Bonne lecture !

Je rebondis juste en tant que scientifique, parce que je trouve que c’est une idée très forte, mais que je ne connaissais pas (mais que je sentais intuitivement) mais effectivement les sciences sont basées sur la construction de « théories » que l’on peut réfuter (c’est la base), et je trouve passionnant le fait que ça n’abolisse pas du tout la métaphysique. Ce sont deux choses qui existent ensembles, et beaucoup de grands scientifiques sont d’ailleurs amateurs de réflexions métaphysiques parce qu’il y a des conséquences métaphysiques aux théorie scientifiques…

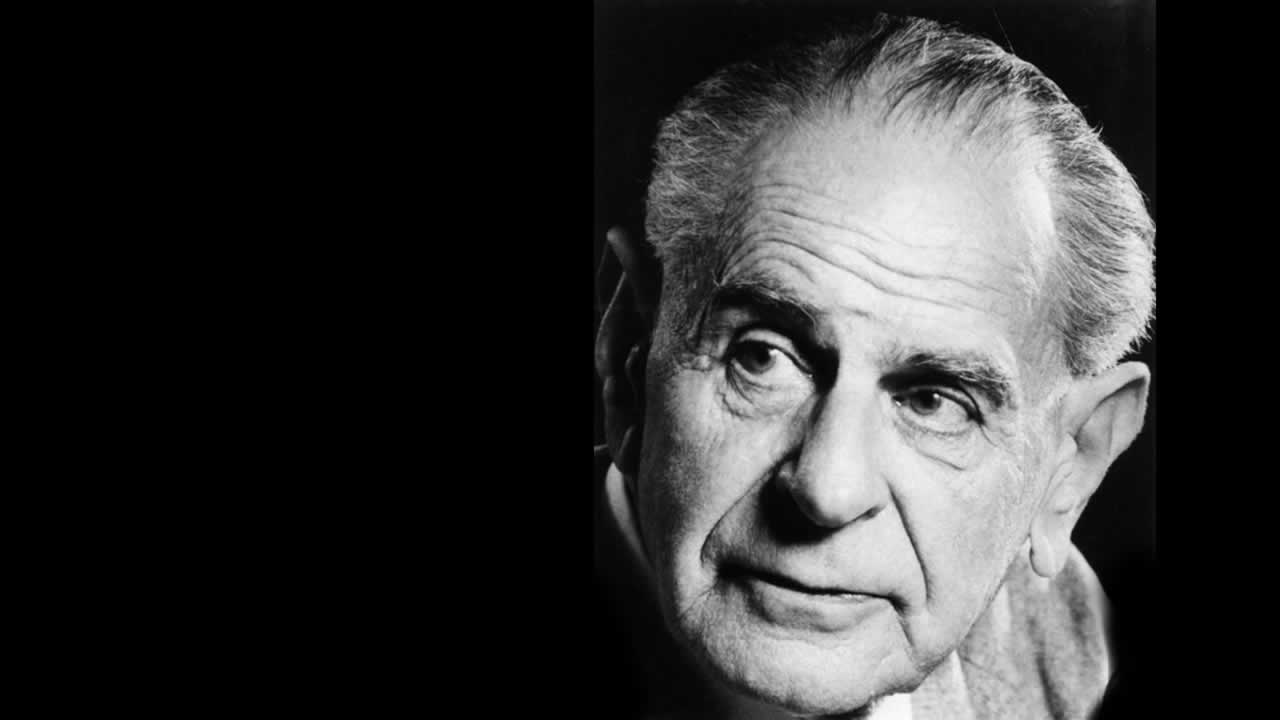

Et Popper permet de dire, ce que ne permettait pas le positivisme, que les assertions des religions ne sont pas dénuées de sens. Il existe un x qui est omnipotent, omniscient, etc. c’est à dire Dieu, c’est doué de sens. C’est pour ça que ça m’a plu (bien que je sois athée, mais « Dieu n’existe pas » n’a pas non plus de sens pour les positivistes radicaux), et c’est pour ça que j’ai décidé de faire mon mémoire de maîtrise sur lui. Et je me suis dit « j’ai de la chance, je fais un mémoire de maîtrise sur un homme qui est encore vivant, alors je vais lui écrire ». J’ai d’abord écrit à Jacques Monod, qui était prix Nobel de médecine, bien connu, et qui avait préfacé et fait traduire en français l’ouvrage fondamental de Popper qu’il a écrit à l’âge de 32 ans (die Logik der Forschung) (« Logic of scientific discovery« ). Je fais une plaisanterie avec mes étudiants (en anglais c’est LSD), je leur dit que c’est un livre hallucinant !

Donc j’ai écrit à Monod, à l’institut Pasteur, puis il m’a téléphoné, j’étais très impressionné, il y a copain qui m’a dit « tu as un prix Nobel au téléphone » alors comme à Ulm on faisait des blagues, j’ai dit « ouais et moi je suis le pape » alors j’ai dit :

« -AAAllloo » (voix raillarde. Ndr)

« ici jacques Monod »

« euh, oui…euh bonjour Mon…Monsieur »

Il avait un prestige incroyable, prix Nobel, auteur du « Hasard et la nécessité », un homme d’une droiture, d’un charme ! Une autorité scientifique et morale. Et ami de Popper. Et il m’a donné l’adresse, en me félicitant. Donc je suis allé voir Popper. Je m’attendais à tomber sur quelqu’un qui m’aurait reçu au plus heure, en étant sec. Il m’a accueilli avec du thé, et puis il m’a gardé 4 heures…

Accessible, donc ?

Avec un grand sourire. Il était très déçu de ne pas être connu en France. Alors un jeune français qui vient le voir, il était content. La dernière fois que je l’ai vu, c’était en 1993, un an avant sa mort, où il était obsédé par deux problèmes — moraux – : le bombardement de Sarajevo (ça lui rappelait la première guerre mondiale, parce qu’il était autrichien, l’assassinat de l’archiduc Ferdinand !) et puis deuxièmement il était complètement obsédé par la montée de la violence chez les jeunes. Il accusait la télévision. On parlait de ça, mais il était capable d’un seul coup de me dire : « vous intéressez vous à la mécanique quantique? » alors je dis « euh, oui », et alors, braaaa, il se mettait à dérouler ses nouvelles idées. Un personnage tout à fait étonnant. Et donc en fait, c’est sans le vouloir, c’est souvent comme ça la vie, que je suis devenu poppérien. Parce mon idée, c’était de faire une maîtrise sur lui, et puis passer à autre chose pour ma thèse. Mais l’ayant vu et rencontré, et rencontré des disciples, dont mon excellent ami logicien David Miller, je me suis mis à aller aux colloques, etc. Et à ce moment là , je me suis aperçu, contrairement à ce que je pensais au départ, puisqu’à l’époque j’étais encore socialiste de gauche, et je me disais « c’est un bon épistémologue, mais en philosophie politique c’est un type de droite ». Donc « non leguntur », on ne lit pas.

Mais, il y a bien fallu quand même que je lise ses ouvrages de philosophie politique. Et son principal, écrit en Nouvelle-Zélande en exil, pendant la guerre, avec ce titre absolument magnifique « la société ouverte et ses ennemis ». J’ai écrit il y a quelque temps que je n’avais ressenti avec autant de force la pertinence de cette expression qu’au moment du 11 septembre. La société ouverte a des ennemis. C’est un livre assez curieux, parce que c’est en pleine guerre, il souhaite la victoire des alliés, donc alliés avec Staline, et l’ennemi c’est Hitler. Mais le livre est essentiellement contre le totalitarisme, et pour la démocratie libérale (la société ouverte) que lui fait remonter, contrairement à beaucoup de libéraux et c’est un peu son originalité, il la fait remonter aux Grecs ! Périclès, Protagoras, Démocrite sont les inventeurs de la société ouverte. Je crois qu’il a raison. Et c’est pour ça qu’il attaque Platon, bien que le plus grand des philosophes, parce qu’il attaque la démocratie qui avait condamné à mort son maître Socrate, Platon était extrêmement anti-démocrate. Il était pour le pouvoir des philosophes. C’est pour ça que le livre est pas tellement anti-fasciste, mais anti-communiste ! Parce que son idée était : »les alliés vont gagner la guerre. Mais juste après, c’est la confrontation avec le marxisme qui va devenir la menace ». La marxisme incarné par Staline. Le livre est paru en 1945 (écrit en 1942)…

A nouveau avec une vision assez prophétique des évènements…

Complètement. Il considérait que l’ennemi principal de la société ouverte devenait le communisme. Et donc le livre était essentiellement une critique de toutes les utopies, communistes en particulier. Une défense de la société ouverte. Mais une défense qui n’est pas du tout libertarienne, mais libérale. Je pense qu’il aurait été d’accord, pour dire les choses simplement, il aurait été d’accord avec une phrase de Lionel Jospin, qui avait été très critiquée, à la fois à droite et à gauche, mais que je trouvais bien. Jospin avait dit : »je suis pour une économie de marché, mais pas pour une société de marché ». Je pense que c’est une phrase qui a du sens, et qui peut être défendue. Je ne suis pas pour le « tout marché », mais pas pour le zéro marché.

Une phrase équilibrée…

Voilà ! et c’est très poppérien. Et donc la Société Ouverte est un livre largement inspiré par sa jeunesse sociale démocrate. Il est resté social démocrate jusque dans les années 45, là où il est devenu plus libéral. Mais quand même il a toujours gardé cette idée d’une vision morale de la politique en disant « il ne faut surtout pas essayer de faire le bonheur des gens ». La politique n’est pas là pour faire le bonheur des gens. C’est totalitaire. Il critiquait un mouvement qui est très connu en philosophie et en politique, c’est l’utilitarisme. Issu de Bentham, et qui consiste à dire « La bonne société, c’est la société qui maximise le bien-être collectif ». Il en avait vu tout de suite les dangers.

Mais il a proposé quelque chose qu’on a appelé l’utilitarisme négatif (mais l’expression est un peu trompeuse), qui consiste à dire et ça c’est très libéral, et en même temps c’est social démocrate, c’est un compromis, ou plutôt un synthèse : « notre préoccupation ne doit pas être de faire le bonheur des gens, c’est une affaire privée, mais de minimiser les souffrances, et les manques ». Par exemple, le manque d’éducation, la maladie, le chômage, la manque de liberté. le politique doit avoir un « agenda » des problèmes à résoudre . Mais pas en faisant table rase des institutions, comme le fait un révolutionnaire, mais à partir du réel. Donc il propose une véritable théorie du réformisme, qu’il appelle en anglais « piecemeal social engineering ». L’ingénierie sociale « par morceaux ». Et donc il est favorable à l’ingénierie sociale, ce que ne sont pas les libéraux, y compris son ami Hayek. « La main invisible » du marché d’Adam Smith. Souvent incompris d’ailleurs, puisque Adam Smith accordait un rôle important à l’Etat. Et donc il pense qu’il faut une intervention de l’Etat, en particulier dans l’éducation, la santé. Et cette position, qu’au départ je considérais de droite, à cause de mes préjugés, m’apparaît en fin de compte extrêmement raisonnable.

C’est l’impression que ça fait pour quelqu’un comme moi, pas très politisé d’éducation, ça paraît très raisonnable et difficile à contredire…

Beaucoup d’hommes politiques, d’ailleurs, se sont réclamés de lui. De droite et de gauche, d’ailleurs. Par exemple, les deux Helmut allemands Helmut Schmidt et Kohl le social démocrate et le chrétien démocrate, sont allés le voir. Même Gorbatchev ! Il a dit avoir été influencé par l’idée de société ouverte. Et la perestroika qu’il a voulu introduire, c’était de l’ouverture justement.

A suivre !

Retrouvez les autres parties de l’interview dans le sommaire !