Etes vous matérialistes ?

Laissons de côté la définition courante qui sert à décrire les gens « s’attachant avec jouissance aux biens, aux valeurs et aux plaisirs matériels ; cela n’a pas grand interêt…

La définition du matérialisme est la suivante (issue de Lexilogos) :

Matérialisme : Doctrine qui, rejetant l’existence d’un principe spirituel, ramène toute réalité à la matière et à ses modifications.

Nous voilà bien avancés, n’est-ce pas ? En fait, oui ! Il faut définir ce qu’est un « principe spirituel », et la « matière ».

Commençons par la « matière » :

Matière : substance dont sont faits les corps perçus par les sens, et dont les caractéristiques fondamentales sont l’étendue et la masse.

Admettons que les physiciens soient les mieux placés pour la définir : la matière est constituée d’atomes (on peut raffiner, mais l’essentiel est là ).

Définissons maintenant, et c’est plus difficile, « principe spirituel ». Un principe, c’est l’idée de début, et/ou de cause. Ici, c’est l’idée de cause qui nous intéresse. Spirituel, ensuite :

Spirituel : de l’ordre de l’esprit, de l’âme, qui concerne sa vie, ses manifestations, qui est du domaine des valeurs morales ou intellectuelles.

Un principe spirituel, c’est donc en gros (dites moi si je me trompe…) : la cause de la pensée, de l’esprit.

La pensée a t’elle une cause autre que matérielle ?

En ce qui concerne le siège de la pensée, je pense que tout le monde est d’accord : les neurones sont le siège biologique de la pensée, et ils sont eux-mêmes constitués de cellules, elles-mêmes constituées d’atomes.

Mais, avoir identifié le siège matériel de la pensée, de la spiritualité, ne nous dit pas grand-chose sur sa cause. C’est là le point de séparation entre les croyants et les non-croyants. Trois options sont possibles à partir de là :

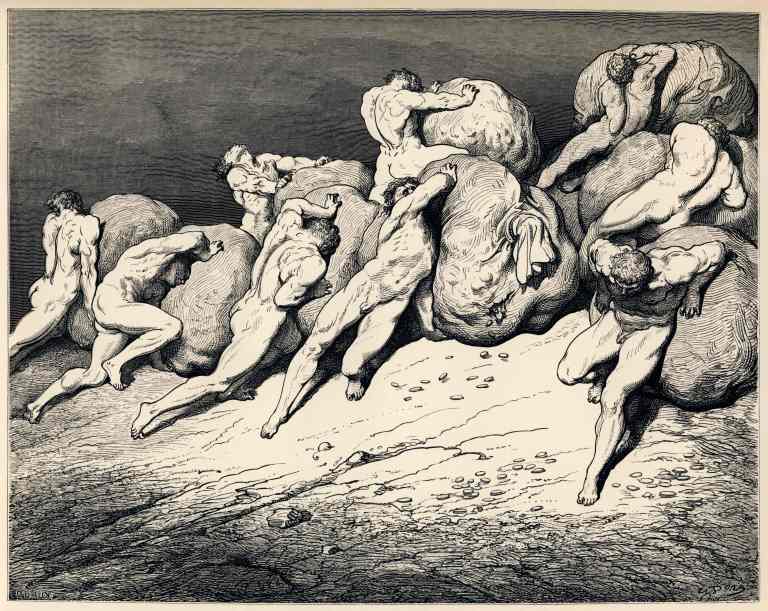

- vous croyez que la cause de la pensée, de la vie spirituelle est ailleurs que dans cet enchevêtrement de neurones, et vous croyez donc en un principe spirituel (Dieu?)

- vous croyez que la cause de la pensée, ce sont les mouvements des atomes dans les neurones, et vous êtes matérialiste

- vous croyez que la pensée est bien le résultat de l’activité neurale, mais que la « cause » elle-même de la pensée restera un mystère, vous êtes ce qu’on pourrait appeler un agnostique

Pour ma part, la raison me pousse à considérer la troisième solution comme la plus sage, mais ma conviction est plus proche de la deuxième.

Et vous ?