Lorsque vous dites la vérité, vous n’avez à vous souvenir de rien.

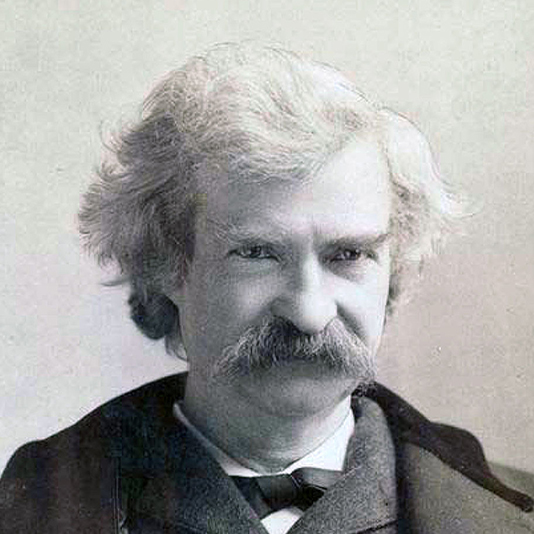

Mark Twain (1835-1910)

Ecrivain, essayiste et humoriste américain.

Lorsque vous dites la vérité, vous n’avez à vous souvenir de rien.

Mark Twain (1835-1910)

Ecrivain, essayiste et humoriste américain.

Pour discuter intelligemment, il est très utile de parler de la même chose, et avec des « règles » communes. Voici quelques règles – 10 – permettant de se prémunir contre de fausses discussions. C’est un peu ma boussole à réflexion et discussion, ma boussole de vérité. C’est une ébauche : n’hésitez pas à commenter, critiquer, compléter afin que cet outil devienne plus utile.

J’ai conçu cette liste comme une série de questions à se poser devant une affirmation « A », permettant d’évaluer son intérêt, son degré de vérité…c’est bien ambitieux, je sais. Mais c’est utile pour continuer à discuter entre « éveillés ».

Pour les éveillés, il n’est qu’un seul monde, qui leur est commun; les endormis ont chacun leur monde propre, où ils ne cessent de se retourner.

Héraclite (-544 – -480)Philosophe grec

Parlons-nous bien de la réalité ? C’est un peu bête à dire, mais c’est très utile de le préciser. Le langage étant notre principal outil de perception du monde, il est facile d’oublier, dans notre réflexion, qu’un enchainement logique d’idées ne suffit pas à garantir sa vérité. Comme le rappelle magistralement Monsieur Phi, la vérité est l’adéquation – la correspondance – entre une proposition et la réalité.

Si l’on considère – et ça vaut mieux pour continuer à discuter – que nous ne voyons pas tous le réel avec le même point de vue, il est utile de le préciser pour que la discussion avance. Considérez un caillou avec un face lisse, et l’autre rugueuse : deux interlocuteurs placés chacun d’un côté pourraient se disputer pendant très longtemps sur l’état de surface de ce caillou, s’ils ne prennent pas la peine, à un moment, de considérer qu’ils n’ont pas le même point de vue. Par ailleurs, choisir un point de vue est toujours un acte. Il est utile de savoir s’il est associé à une intention.

On peut très bien parler du réel, en comprenant bien les différents points de vue, mais se perdre dans des sujets sans intérêt…La valeur étant subjective, une affirmation attribuant une valeur à un objet est nécessairement personnelle et non discutable. Et on n’est pas obligé d’être intéressé par les mêmes sujets. La valeur d’un sujet est en général relié à l’impact sur nos comportements et réflexions que l’on imagine qu’il va avoir.

Rien de plus facile que naviguer dans le flou le plus total lorsque l’on discute ou réfléchit. Le seul moyen pour éviter cela, c’est de clarifier les choses, les idées, le contexte d’utilisation, et les hypothèses sous-jacentes. On retrouve ici aussi les idées de réfutabilité (Popper) et de clarté (Larmore) qui visent à expliciter les conditions dans lesquelles on abandonnerait cette idée « A » (=reconnaitrait comme fausse).

Avec ces 10 questions, il me semble que toute proposition devrait pouvoir être discutée, évaluée, critiquée, etc. par des personnes rationnelles de bonne foi. Rien de mieux pour vérifier si un outil est bon que de le tester ! Je l’ai testé avec quelques-unes de mes idées et je trouve l’exercice intéressant car il force 1) formuler ses idées comme des propositions et non des croyances, et 2) à préciser des aspects que l’on ne prend pas toujours la peine d’expliciter. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Un homme qui tient dans une assemblée des propos qu’il ne peut pas tenir dans une autre où il fréquente n’est pas un honnête homme.

Charles Péguy (1873-1914)

Ecrivain, poète, essayiste et officier de réserve français.

L’utopie n’est astreinte à aucune obligation de résultats. Sa seule fonction est de permettre à ses adeptes de condamner ce qui existe au nom de ce qui n’existe pas.

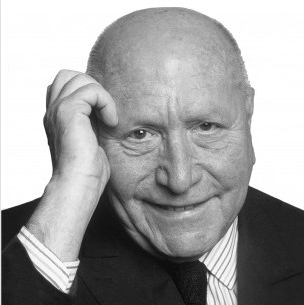

Jean-François Revel (1924-2006)

Philosophe, écrivain et journaliste français.

Les hommes trébuchent parfois sur la vérité, mais la plupart se redressent et passent vite leur chemin comme si rien ne leur était arrivé.

Winston Churchill (1874-1965)

Homme d’Etat et écrivain britannique.

Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde.

Albert Camus (1913-1960)

Ecrivain, philosophe, dramaturge et journaliste français