Hier, sur TF1, jai trouvé Nicolas Sarkozy très convaincant, détendu et pointu dans ses réponses. Passons sur le niveau des journalistes qui naviguait (PPDA) entre pitoyable et médiocre. Sarkozy connait les dossiers, et – à mon avis – fera ce qu’il faut pour diriger la France vers le plein emploi ; ce qui est un premier pas vers beaucoup de choses. Il fait montre de fermeté et de volonté dans son discours comme dans ses actes. Un profond sens de la justice sociale l’anime à l’évidence. Et on voudrait lui interdire de parler de Jaurès !

Nous verrons ce soir comment se débrouillera Ségolène Royal. Je ne suis pas certain qu’elle soit aussi digne que Sarkozy de parler de Jaurès…!

Ce midi, nous avons eu une discussion enflammée avec mes collègues à propos de Sarkozy, et du « modèle de société » qu’il propose. J’ai été assez surpris de voir que parmi mes collègues, qui sont tous pourtant des gens intelligents, éduqués et relativement cultivés, tous se positionnent comme étant anti-Sarkozy primaires. En discutant je me suis rendu compte de 2 ou 3 choses assez dérangeantes :

- Sous-information : la plupart des gens n’ont jamais lu aucun des programmes des candidats : leur seul source d’information sont les bribes obtenues directement par les extraits de discours des candidats, ou indirectement par les commentaires journalistiques et/ou des opposants. On peut donc souligner un réel manque d’informations factuelles : les gens ne vont pas chercher l’information. Cela vient de leur mode de fonctionnement, et c’est le deuxième point

- Mode de fonctionnement religieux : la plupart des gens veulent pouvoir adhérer complètement à un candidat : le moindre point de désaccord avec Sarkozy (ou autre) suffit à le classer dans une catégorie négative. Ils cherchent un(e) messie bien plus qu’un(e) président(e) ! Comment pourrait-on être d’accord sur tous les points avec une candidat ? Je voterai au second tour pour Sarkozy, mais ça ne veut pas dire que je suis d’accord avec tout ce qu’il dit ou propose ! Ce veut dire que, dans les grandes lignes, je trouve que ses propositions vont dans le bon sens pour régler les problèmes, seront sources de plus de justice, et que j’approuve son approche pragmatique.

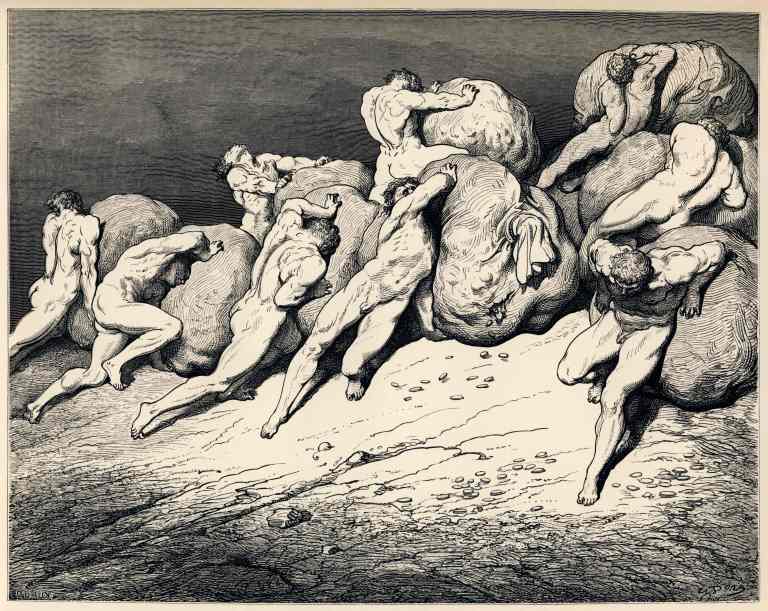

- Egoïsme et pauvre sens de la justice : les gens éduqués, qui ne s’en tirent finalement pas si mal dans le système actuel, sont d’un égoïsme inconscient et assez brutal : c’est facile de voter pour l’immobilisme quand on tire les marrons du feu ! Je ne retrouve pas chez eux un sens très développé du bien commun, et du souci des plus démunis ! Ils ont réussi à se donner bonne conscience avec leur « système de protection sociale » qui encourage la fraude et la spoliation, sans se rendre compte qu’une partie de la société, soumise aux contraintes économiques de la mondialisation, trime dure pour qu’une autre, soumise à aucune contrainte économique, parte à la retraite à 55 ans ! Bonne conscience aussi quand on stigmatise la « lepenisation des esprits » et de Sarkozy, sans se rendre compte que certains des problèmes jusqu’à alors uniquement abordés par Le Pen sont des vrais problèmes – immigration et identité nationale – cruciaux et sources de conflits durables. Les banlieues s’embrasent, des cités sont prise en otage par la violence de bande de casseurs en mal de sensation, mais tout va bien, le modèle social est bon et juste. Dormez, citoyens ! Les bons sentiments y sont pour beaucoup, je l’espère (ne pas montrer du doigt une catégorie de la population par peur d’être taxé de « raciste »), mais j’ai bien peur qu’il n’y ait dans tout cela plus d’égoïsme et d’aveuglement que de bons sentiments. C’est Sarkozy qui a fait perdre des voies à Le Pen, pas la gauche ! C’est Sarkozy qui a fait que la campagne a passionné les gens, et que la participation a été forte : il est force de proposition et de changement.

Nous verrons le résultat du second tour : et nous verrons surtout Sarkozy à l’action une fois élu ! s’il passe…