Je viens de terminer l’excellente biographie de Steve Jobs écrite par Walter Isaacson. C’est un livre passionnant, fourmillant de détails tirés d’interviews nombreuses. Le ton de la biographie est très juste, sans trop d’emphase, et sans concession sur la personnalité de Steve Jobs, qui y apparait comme quelqu’un de très original, pas forcément très sympathique, mais très charismatique. Volonté de fer.

Je vous recommande de vous plonger dans cette aventure passionnante. Sincèrement, c’est une très belle biographie. Que Steve Jobs avait demandé plusieurs fois à Isaacson (celui-ci avait refusé, puis finalement accepté lorsque Steve Jobs a annoncé sa maladie). A noter : Steve Jobs et sa femme n’ont pas voulu lire la biographie pendant son écriture, et n’ont pas influencé ce qu’il y a dedans. Ce qui lui donne encore plus de force.

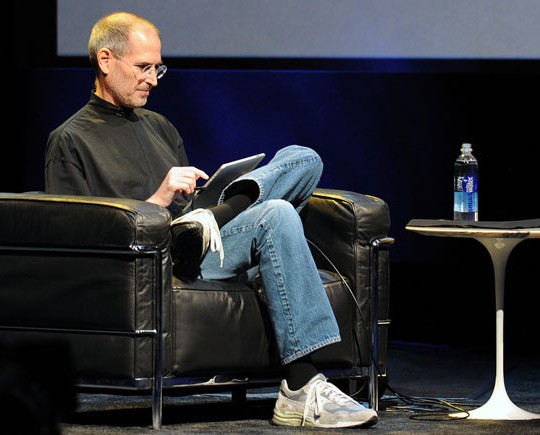

J’en retiendrai principalement la force que donne une vision du monde. Depuis le début quasiment, Steve Jobs était porté par une vision à la croisée de l’art et de la technologie, et conduisant à une utilisation simple de ses appareils. Dès le début, Steve Jobs rêve d’un ordinateur qui tiendrait dans la main et permettrait toutes les créations. A la fin de sa vie, malade, affaibli, il vient lui-même présenter l’Ipad qui est en somme une concrétisation de son rêve.

Passionnante aventure d’entrepreneur, d’entreprise, Steve Jobs restera comme un génie, tant il a fait bouger de choses : la micro-informatique, mais aussi la musique, les smartphones, les tablettes. Le commerce en ligne. Ainsi que l’édition numérique. Son prochain sujet était l’éducation.

Je retiens un autre point, pas toujours facile à entendre dans le contexte très « démocratique » qui règne dans les entreprises françaises : lorsqu’un leader a une vision claire, une stratégie en découle ; et lorsque ce leader est prêt à assumer des choix difficile pour mener sa firme dans ce chemin, il en sort de grandes choses. Steve Jobs, avec tous ses défauts et qualité, à réussi à créer Apple, à transformer Pixar. Il était passionné par ce qu’il faisait, perfectionniste presque jusqu’à la folie. Et il a changé le monde.