Il n’y a finalement pas grand-chose à dire d’un roman. Son style, sa force, ses personnages, son humour, ne peuvent se découvrir qu’en le lisant. On peut simplement partager quelques éléments pour donner envie de le lire. L’écriture est toujours splendide et fluide, et le ton mélange comme toujours chez Houellebecq des envolées sérieuses, philosophiques, de belle facture et profondes, de belles pages poétiques (sur la nature notamment), et d’excellent traits d’humour qui me font vraiment rire, souvent.

Le thème du livre est pourtant grave : il y est question de l’absurdité de la vie, face au temps qui passe, à la maladie et à la mort. J’y ai été très sensible, et je trouve le livre magnifique. Peut-être mon histoire personnelle m’a rendue plus réceptif, mais je ne crois pas : c’est plus universel que cela.

Trois histoires s’y entremêlent : celle de Paul Raison, confronté à une vie sentimentale un peu en berne, et à la maladie de son père ; celle de Bruno, son patron Ministre des finances, qui participe activement à la campagne présidentielle de 2027 ; celle d’une enquête menée par les RG sur de mystérieux attentats perpétrés par une secte.

Je n’en dis pas plus. Un excellent Houellebecq à mon goût. Emprunt d’une mélancolie jamais complètement désespérée. Beaucoup de très belles pages, et une galerie de personnages exceptionnelle : tous, des plus importants jusqu’aux plus petits rôles, sonnent très justes, très vrais.

Il n’y a aucun doute : la matière humaine est la matière que travaille Michel Houellebecq.

Mois : février 2022

-

anéantir

-

Citation #143

Le droit à la propriété est antérieur à la loi. Ce n’est pas la loi qui a donné lieu à la propriété mais au contraire, la propriété qui a donné lieu à la loi. Cette observation est importante, car il est assez commun, surtout parmi les juristes, de faire reposer la propriété sur la loi, d’où la dangereuse conséquence que le législateur peut tout bouleverser en conscience.

Le droit à la propriété est antérieur à la loi. Ce n’est pas la loi qui a donné lieu à la propriété mais au contraire, la propriété qui a donné lieu à la loi. Cette observation est importante, car il est assez commun, surtout parmi les juristes, de faire reposer la propriété sur la loi, d’où la dangereuse conséquence que le législateur peut tout bouleverser en conscience.Frédéric Bastiat (1801 – 1850) économiste, homme politique et magistrat français.

-

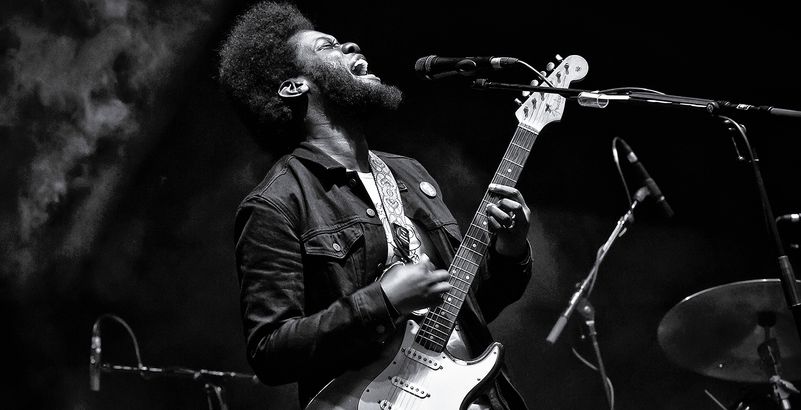

Michael Kiwanuka

Vous le savez : je joue souvent au jeu du quizz musical avec mes amis. C’est ainsi que Clara nous a fait découvrir, il y a quelques temps, un chanteur magnifique : Michael Kiwanuka. Son premier album, « Home Again », est un album splendide, où presque tous les morceaux sont bons. Dans une veine mêlant folk et soul, Michael Kiwanuka délivre une musique paisible sans jamais être fade, puissante sans jamais être agressive. Un pur régal. Je ne savais pas trop quel morceau choisir, alors je vous en propose un qui n’est pas sur cet album, dans une belle version live, avec une longue et intense introduction, – Cold Little Heart – qui met bien en valeur sa voix légèrement éraillée, et ses talents de musicien. A écouter sans réserve !

-

12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir

J’ai regardé avec attention une bonne partie des vidéos de Victor Ferry sur sa chaîne Youtube : L’artisanat Rhétorique. Du coup, je me suis dit un jour : ce gars-là est tellement bon, je dois le soutenir en achetant son bouquin ! Cet acte de soutien, au bout de quelques pages, a pris la forme d’une excellente décision. Car ce livre est tout bonnement excellent. D’une grande clarté, alliant à merveille la simplicité de ton, les exemples concrets, et les détours historiques ou philosophique : on se sent pris en main, et guidé magistralement vers ce savoir si particulier qu’est la rhétorique, définie par Aristote, Victor Ferry le rappelle au début, comme :

la capacité à découvrir ce qui, dans chaque situation, est propre à persuader.

Ce livre est un livre de référence sur la rhétorique, nul besoin d’être un expert pour pouvoir l’affirmer. Il nous permet de tellement monter en compétence, rapidement, que ce statut ne saurait lui être refusé.

La rhétorique, un savoir pratique

La rhétorique est donc par définition un savoir de praticien : il s’agit d’utiliser à bon escient le langage, la logique, les arguments, les émotions, non pas uniquement pour convaincre, mais pour persuader, c’est-à -dire pousser à l’action. Et Victor Ferry est effectivement passé maître dans l’art de persuader : partageant ses propres objectifs et motivations avec nous, nous pouvons voir de quelle manière il nous persuade d’agir. Ainsi, le premier chapitre vise à « affûter notre esprit » : dès le démarrage, l’auteur nous incite à structurer notre manifeste, c’est-à -dire notre cause (un problème que l’on veut résoudre, et les solutions que nous proposons), et à travailler à le rendre compréhensible, structuré, valide et vrai, et à travailler sur les contre-arguments autant que sur les arguments. J’ai tout de suite rédigé mon « manifeste », sans aucune peine, et j’ai apprécié ce moment. C’est indispensable, et j’ai pu voir, concrètement, comment l’auteur m’a mis en action pour le faire, sans s’en cacher. Magistrale mise en application, et en abîme, de la puissance de la rhétorique. J’apprécie beaucoup l’honnêteté de l’auteur sur la dimension politique de la rhétorique : l’exigence de transparence sur les intentions vient désamorcer les critiques portant sur l’aspect manipulateur de ce savoir.

Livre de référence sur la rhétorique

Je ne peux évidemment pas résumer ce livre : il contient une mine d’or d’informations, de références historiques, philosophiques, politiques. Il est structuré comme un cours, avec une progression très claire, des fiches pratiques, et des exemples très concrets. Je sais déjà que je relirai ce livre, et/ou que je reviendrai y chercher des choses. L’impact de cette lecture est simple pour moi : l’écriture du manifeste m’a fait prendre conscience que mon essai sur le Réel (en cours d’écriture) était plus important que simplement un essai. Cela m’a conduit à l’éclater en 3 parties, et très probablement le « manifeste » sera utile pour structurer le propos, notamment l’introduction qui doit présenter les intentions de l’auteur.

Pour finir, je vous partage un petit extrait du livre pour vous donner envie de l’acheter ; vous ne pourrez pas le regretter ! J’ai mis des (…) partout où j’ai enlevé les exemples concrets : cela vous permettra de mesurer l’ampleur de l’aspect didactique du livre.Un argument est composé de deux éléments : la prémisse et la conclusion. La conclusion est ce que vous voulez que votre public admette comme vrai, et la prémisse est ce que vous lui donnez pour l’admettre : (…) C’est simple. Pourtant, même à ce stade, on trouve des arguments qui n’en sont pas (…). On parlera alors de sophismes. Voyons comment éviter d’en produire. (…) Un bon argument doit offrir une résistance aux tests de vérité et de validité. (…) Le test de vérité porte sur la prémisse. Il s’agit de s’assurer que l’on dispose d’éléments permettant d’ancrer notre propos dans le réel. (…) Tester la validité, c’est se demander si les bonnes raisons de croire en la vérité de sa prémisse sont suffisantes pour fonder sa conclusion.