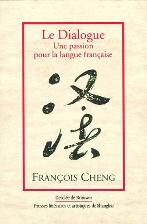

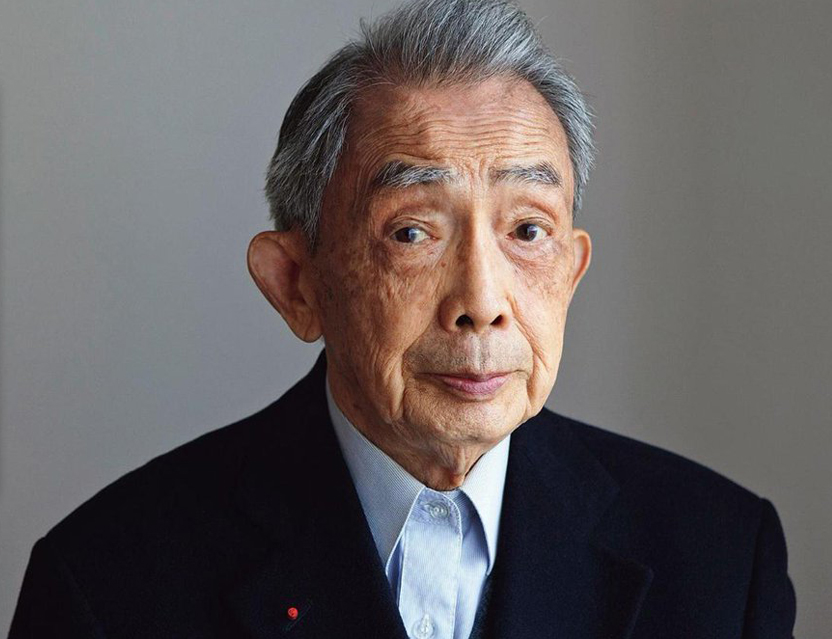

L’autre jour, je regardais la bibliothèque chez mes beaux-parents. Je parcourais les tranches de livres en me demandant si je pourrais trouver là un roman qui me tenterait (je ne lis presque plus jamais de romans). J’ai été attiré par un tout petit livre (« Le dialogue »), d’une belle couleur ocre clair. Je l’ai sorti, et je l’ai ouvert. J’ai eu la grande surprise de trouver en dédicace, par l’auteur François Cheng, ce petit texte qui résonne étonnamment avec mes réflexions du moment (je songe à écrire un essai sur le sens, pris dans toutes ses composantes) :

L’autre jour, je regardais la bibliothèque chez mes beaux-parents. Je parcourais les tranches de livres en me demandant si je pourrais trouver là un roman qui me tenterait (je ne lis presque plus jamais de romans). J’ai été attiré par un tout petit livre (« Le dialogue »), d’une belle couleur ocre clair. Je l’ai sorti, et je l’ai ouvert. J’ai eu la grande surprise de trouver en dédicace, par l’auteur François Cheng, ce petit texte qui résonne étonnamment avec mes réflexions du moment (je songe à écrire un essai sur le sens, pris dans toutes ses composantes) :

Le diamant du lexique français, pour moi, c’est le substantif « sens ». Condensé en une monosyllabe – sensible donc à l’oreille d’un Chinois – qui évoque un surgissement, un avancement, ce mot polysémique cristallise en quelque sorte les trois niveaux essentiels de notre existence au sein de l’univers vivant : sensation, direction, signification. Entre ciel et terre, l’homme éprouve par tous ses sens le monde qui s’offre. Attiré par ce qui se manifeste de plus éclatant, il avance. C’est le début de sa prise de conscience de la Voie. Dans celle-ci, toutes les choses vivantes qui poussent irrémédiablement dans un sens, depuis les racines vers la forme de plus grand épanouissement, celle même de la Création. D’où le lancinant attrait de l’homme pour la signification qui est le sens de sa propre création, qui est de fait la vraie « joui-sens ».

Le sens de la vie ?

Vous dire que j’aurais pu signer ce texte serait exagéré : le deuxième paragraphe est plus intriguant qu’éclairant pour moi, même s’il propose une piste très intéressante pour la signification. Mais le premier paragraphe est exactement le point de départ de ma réflexion. Le sens pris comme triple filtre pour notre interaction avec nous-mêmes et le monde. J’aimerais notamment explorer les rapports entre les différents niveaux du sens. Le sens de la vie, question éternelle, et à travailler pour quiconque souhaite avancer spirituellement.

Quel hasard, tout de même, que je pioche ce petit livre parmi tous les autres, et que j’y découvre quelque chose d’aussi proche de moi. Surprenant.

Le livre est facile à lire et très intime : François Cheng y explique comment sa langue maternelle (le chinois) et sa langue d’adoption (le français) ont enrichi sa vie spirituelle, son oeuvre poétique, par un dialogue profond. Je vous recommande ce livre d’un amoureux de la langue française, pour qui elle n’a pas été une donnée de départ, mais un chemin, une transformation, un choix. Il y a au début quelques pages admirables sur le langage (au sens large) qui est notre moyen d’exprimer et de construire ce que nous sommes.

Vive le hasard !

Je viens de terminer le livre de Dominique Christian « Philosophie pour la crise du management ». C’est un livre passionnant, construit d’une étrange manière : chaque chapitre intègre un certain nombre de citations d’un auteur différent (elles sont un peu cachées au milieu du texte de Dominique Christian). Cela fait un étrange mélange de voix ; une multiplicité d’interlocuteurs pendant la lecture. Cela donne la sensation à la fois étrange, déstabilisante, d’écouter une personne aux visages multiples nous parler, et en même temps l’agréable impression d’un auteur qui a la courtoisie, ou la rigueur, de mettre sa propre personne un peu en retrait.

Je viens de terminer le livre de Dominique Christian « Philosophie pour la crise du management ». C’est un livre passionnant, construit d’une étrange manière : chaque chapitre intègre un certain nombre de citations d’un auteur différent (elles sont un peu cachées au milieu du texte de Dominique Christian). Cela fait un étrange mélange de voix ; une multiplicité d’interlocuteurs pendant la lecture. Cela donne la sensation à la fois étrange, déstabilisante, d’écouter une personne aux visages multiples nous parler, et en même temps l’agréable impression d’un auteur qui a la courtoisie, ou la rigueur, de mettre sa propre personne un peu en retrait.