Le monde moderne est plein d’hommes qui s’en tiennent aux dogmes si fermement qu’ils ignorent même que ce sont des dogmes.

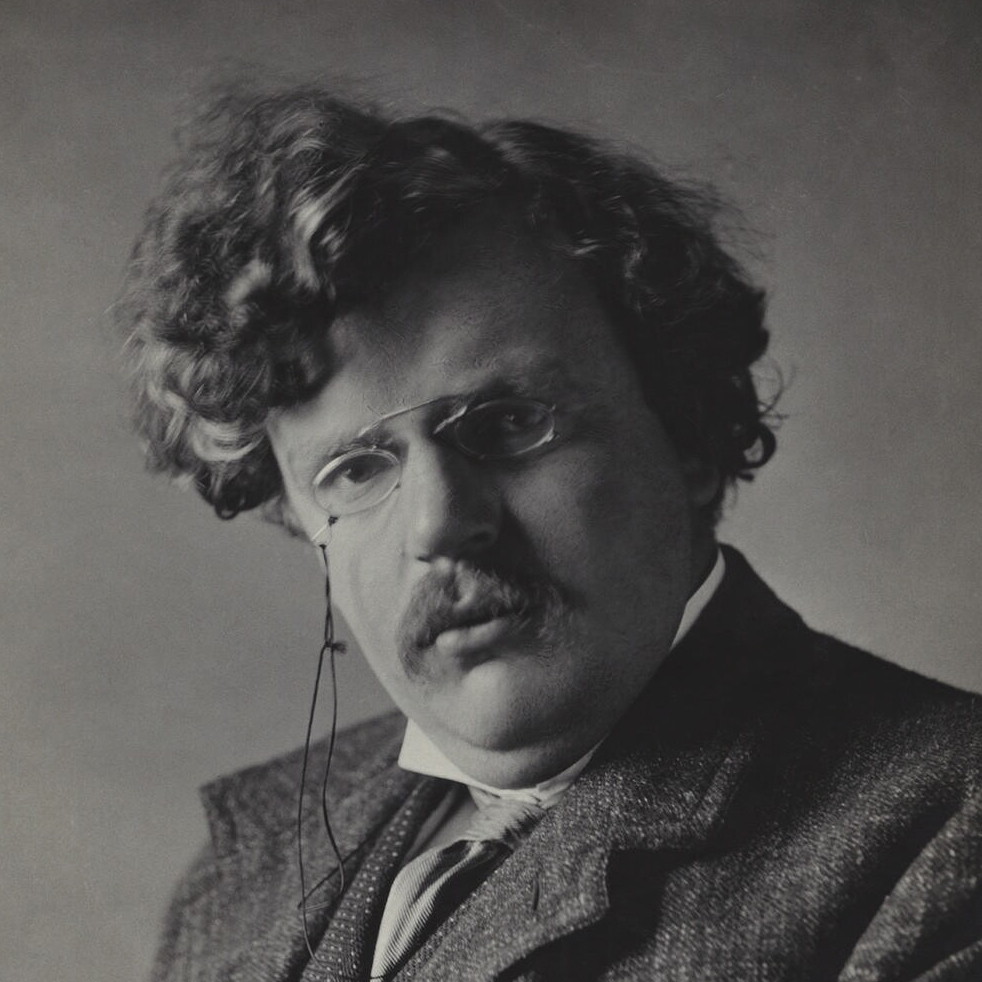

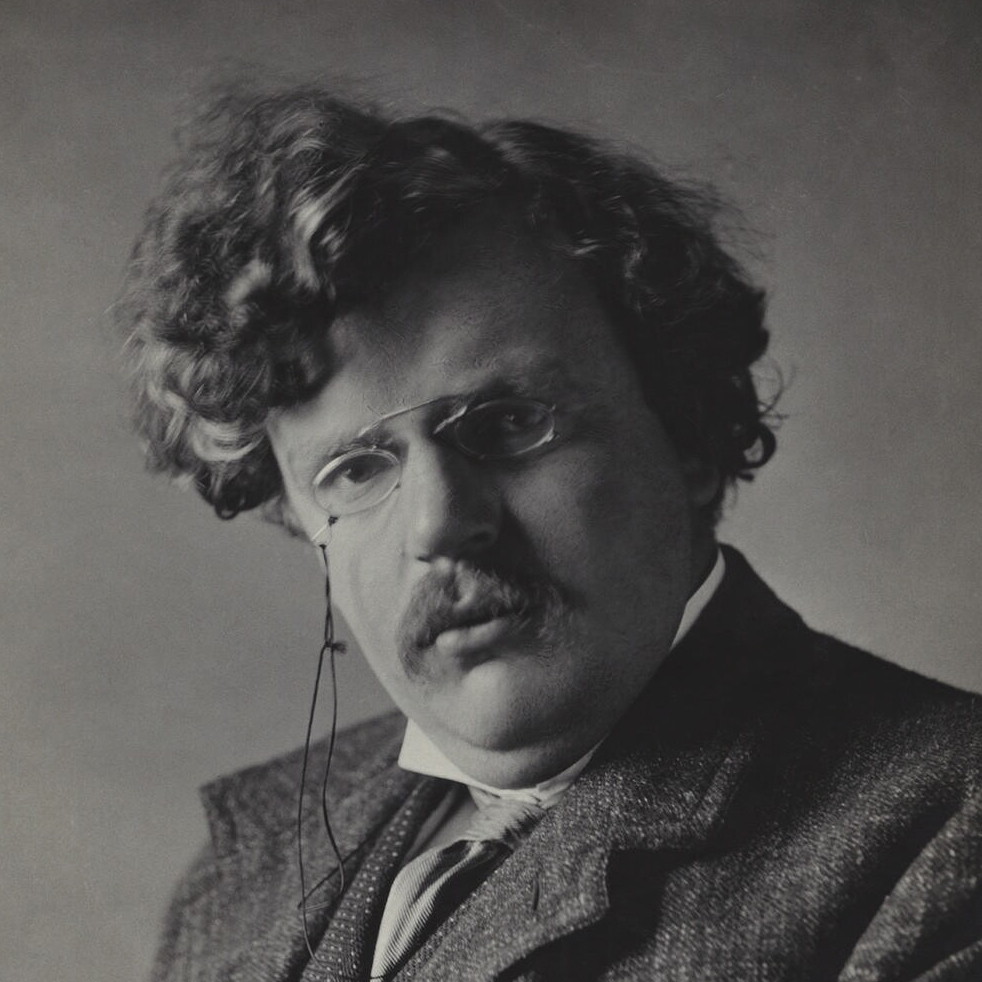

Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936) Ecrivain anglais

Le monde moderne est plein d’hommes qui s’en tiennent aux dogmes si fermement qu’ils ignorent même que ce sont des dogmes.

Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936) Ecrivain anglais

On se console comme on peut : disons que cette année m’a permis d’apprendre. Mais elle m’a surtout conduit à ouvrir sur les yeux sur un certain nombre de réalités, dures, qu’un caractère optimiste comme le mien tenait soigneusement à l’écart de son champ cognitif. Vous me trouverez peut-être bien naïf d’avoir pu entretenir ces illusions jusqu’à un âge aussi avancé, et vous aurez raison. Mieux vaut tard que jamais ? Voici donc, dans le désordre, quelques fausses vérités qui ont volé en éclat.

J’avoue que cette vérité avait déjà été fissurée depuis longtemps. Pierre Mari m’avait permis de mettre des mots en plus sur cette illusion. Les exemples sont – trop – nombreux. Les Gilets Jaunes molestés par le pouvoir. Les terroristes que l’on laisse courir sur notre sol, et infiltrer nos institutions. Ces mots dont on interdit l’usage, ce qui est une violence symbolique extrême. Il faut se rendre à l’évidence, cruelle. Une bonne partie de nos élites, dont nos dirigeants, n’est en rien intéressée par le sort de la France, ou par une quelconque forme de bien commun. Leur seule préoccupation : comment se maintenir en place pour exercer le pouvoir. Le pouvoir en tant que tel les intéresse beaucoup plus que leur peuple. La communication, les flots de communication, leur sert de levier de manipulation, quitte à dire l’inverse d’un jour à l’autre. Peu importe. Seul compte le pouvoir.

Noam Chomsky (1928 – ) linguiste américain

C’est le mot ennemi qui est dur à accepter dans cette phrase. Cette année m’a fait prendre conscience que c’est malheureusement souvent vrai, notamment en ce qui concerne les dirigeants et les médias. Pour l’auto-défense intellectuelle, il y a des cours, et des routines à mettre en place. Cela ne change pas la dure réalité. Les élites sont obsédées par le pouvoir. Jusqu’à l’exercer de manière absurde : qui n’a pas avec l’année passée de nombreux exemples de « l’absurdistan » dans lequel nous sommes rentrés ?

J’avais en tête, et je l’ai écris, et j’y ai cru, que le peuple français avait des ressources, et des réserves d’énergie, pour défendre cette sacrée liberté qui figure en tête de notre devise. Force est de constater que non. Dans leur grande majorité, les français sont devenus un peuple de mouton, très politiquement correct, et surtout soucieux de rester bien conforme et socialement irréprochable. Les masques dans la rue, ou sur le nez des enfants en sont le symbole, mais il y a de multiples autres exemples plus graves : les attaques au couteau journalière, le vandalisme, la tolérance à l’égard de l’intolérable. Tout cela devrait mettre les gens dans la rue, mais non. A minima faire basculer les élections. Mais non. Bien sûr il y a des résistants. Mais je pensais que le réveil des français viendrait en touchant le fond. Le fond est touché depuis longtemps, et nous ne rebondissons pas. Ou pas assez vite, pas assez fort, pas assez nombreux. La conformité – ne pas pouvoir être traité de « facho » – est devenu plus importante que la liberté ; et plus importante aussi que la raison.

J’avais en avril 2020 tiré quelques enseignements de la crise « COVID ». Je n’en retranche rien avec le temps. Mais, dans la durée, d’autres leçons, plus dures, ont fait leur apparition. Dans les échanges – nombreux! – que j’ai pu avoir sur le sujet, certains arguments reviennent souvent.

– vous êtes d’accord pour dire que le masque dans la rue ne sert à rien, tout de même ?

– oui, bien sûr !

– mais alors pourquoi est-il obligatoire de le porter depuis plus d’un an ?

– parce que les gens sont cons, pas nous bien sûr, mais pour certains il faut rendre obligatoire dans la rue pour qu’ils pensent à le mettre en entrant dans les magasins…

Quelle étonnante manière d’afficher son sentiment de supériorité, et quelle horrible procédé consistant à faire des choses inutiles avec les autres pour s’abaisser soi-disant à leur niveau. Les gens sont cons, mais pas moi, et pas non plus le gouvernement (dont on sait par ailleurs à quel point il a accumulé des erreurs et les fautes) ?

Un autre argument revient souvent :

– il n’y a aucune preuve que les confinements servent à quoi que ce soit, alors qu’on connait les dégâts qu’ils causent, il faut donc arrêter avec cette folie de confiner des gens en bonne santé et peu fragiles…!

– Mais si ça ne sert à rien de confiner, pourquoi tout le monde l’a fait ?

– mais tout le monde ne l’a pas fait : regardes la Suède, regarde certains Etats des US, regarde certaines régions d’Espagne, etc..

– oui, mais ce n’est pas la même chose…

On est en pleine dissonance cognitive : il faut maintenir coûte que coûte l’idée que tout le monde l’a fait, c’est-à -dire que c’est la seule option. Alors que la peur et la panique suffisent à expliquer en partie ce qui s’est passé. Au début du moins. Il est irrationnel de croire que les humains sont purement rationnels. Depuis cet été, c’est un mélange de peur et de bêtise. Car nous avons appris depuis un certain nombre de choses.

Ce qui est choquant c’est la manque de capacité à revenir sur terre une fois passée la panique. Cela traduit deux choses à mon sens : un manque de travail d’information, et un grand besoin de conformité. Quelle tristesse ! Je pensais que mes compatriotes étaient des rebelles, un peu rétifs à l’ordre, gaulois, latins, et je me rends compte que, collectivement, nous ne sommes qu’une bande de petits moutons bien sages, prêts à se soumettre à n’importe quelle idiotie pourvu que cela nous permette de ne pas sortir du rang.

Jean-Dominique Michel en parle très bien son interview passionnante sur France Soir. A écouter.

Il y a une forme de perversité à continuer à ne pas voir le réel, un an après. Les gens détestent quand on dit que globalement la covid a fait à peu près le même nombre de morts que les grippes. C’est pourtant la stricte vérité, et ça ne veut pas dire qu’on s’en fout des morts, ça veut dire qu’on a sur-réagi. Il faut avoir l’humilité de le reconnaître. Ce manque de capacité à reconnaitre qu’on s’est trompé, traduit une grande peur de l’échec. On sait que le masque est inutile, mais aller contre ça c’est se signaler comme « politiquement incorrect ». C’est une forme de perversité : on sait que les masques ne servent à rien, mais on continue à les imposer alors qu’on connait leurs défauts. Pareil pour le confinement. Cette perversité est celle des idéologues que le réel n’intéresse pas. Et c’est pervers car cela conduit certains, dont je suis, à suivre des règles absurdes tout en les condamnant.

Voilà donc quelques vérités douloureuses qui ont volé en éclat depuis un an ou deux (tout n’est pas lié qu’au COVID). Les élites sont en partie malfaisantes. Les français ne sont pas si attachés que cela à leur liberté. Ni à la raison. « Winter is coming ». Cela m’a donné l’occasion de méditer, et de comprendre, la citation que mon frère Max m’avait passé il y a longtemps : on a beau vouloir se consoler, on n’y parvient pas toujours.

Ce que le temps apporte d’expérience ne vaut pas ce qu’il emporte d’illusions.

Jean Antoine Petit-Senn (1792 – 1870) poète d’origine Genevoise

De notre temps, plus que jamais, ce n’est pas la politique qui a été moralisée, c’est la morale qui a été politisée.

Jean-François Revel (1924-2006)

Philosophe, écrivain et journaliste français.

La provocation du titre n’est qu’apparente, et j’espère qu’à la fin de ce billet, vous serez d’accord pour dire que nous devons faire l’éloge de la discrimination.

La plus grande injustice est de traiter également les choses inégales.

Aristote (384 – 322) philosophe grec

Ce billet, un peu long, progressera en 4 temps :

Le terme discrimination recouvre deux sens très différents.

Le premier historiquement et étymologiquement, et probablement le seul légitime, est synonyme de distinction. Discriminer, c’est distinguer ce qui est différent, en vue ou non d’un traitement séparé. Discriminer, dans ce premier sens, est donc l’acte de séparer, de distinguer, de différencier. C’est donc un acte normal de l’intelligence qui observe le réel et s’y confronte : telle essence de bois n’a pas les mêmes caractéristiques que telle autre, telle personne m’est agréable et telle autre non, etc..

Le second sens, apparu avec cette connotation dans les années 1950, est péjoratif : il désigne la discrimination appliquée à des humains que l’on va, en fonction de tel ou tel critère, traiter différemment. Ce deuxième sens fait partie des choses que nous devons combattre, quand il s’agit de discriminations instituées (par une coutume ou par la loi). Nous sommes donc confrontés à un mot qui dans un cas décrit un acte moralement juste, et dans l’autre cas un acte moralement condamnableCe second sens désigne donc une pratique humaine jugée moralement répréhensible, en tout cas par toute personne attachée à l’égalité devant la loi. En gros, les démocraties libérales ont depuis un certain temps déjà mis en place des règles qui sont les mêmes pour tous. C’est le sens de la déclaration universelle des droits de l’homme, et des systèmes juridiques des Etats de droit.

Ces deux sens du mot ”discrimination » sont donc très différents. Si l’un est une activité naturelle de l’esprit humain qui analyse, sépare, différencie, l’autre est une pratique collective choquante, qui refuse aux citoyens l’égalité devant la loi (qu’elle soit la loi coutumière ou le droit positif).

Ce n’est pas par hasard que la symbolique judiciaire utilise depuis le XIIIe siècle une figure de la mythologie grecque, Thémis, sous les traits d’une femme aux yeux bandés, symbolisant l’impartialité. Le meilleur moyen de juger justement, c’est de ne pas savoir qui je juge. C’est un beau symbole des lois identiques pour tous.

Nous sommes donc confrontés à un mot qui dans un cas décrit un acte moralement juste, et dans l’autre cas un acte moralement condamnable. Voyons donc les types de confusions que cela peut induire.

Il y a plusieurs risques avec ces deux sens compris dans le même mot. Le premier consiste à faire déborder le premier sens, l’acte de distinguer, sur le second et à ”justifier » des injustices. Le second qui est à mon avis beaucoup plus présent, et qui est l’objet de ce billet, consiste à faire déborder le second sens, traitement différent devant la loi, vers le premier et à systématiquement voir dans l’acte de ”séparer ce qui est différent » une injuste discrimination. Parce que le deuxième sens est évidemment négatif, quand il conduit à des inégalités devant la loi, nous avons peu à peu perdu l’usage positif du premier sens du mot (synonyme de distinction, et simplement un des modes de fonctionnement de la pensée humaine). Ce qui signifie que dans un certain nombre de cas nous ne pensons plus, et nous réagissons de manière réflexe en condamnant des discriminations qui n’en sont pas, ou qui sont des discriminations légitimes (celles correspondant au premier sens c’est-à -dire à un humain exerçant sa rationalité critique).

Il me semble que cette manie de voir d’injustes discriminations partout est le fruit d’un parti pris idéologique que l’on pourrait appeler l’égalitarisme. C’est-à -dire une confusion entre l’égalité devant la loi, et l’égalité de fait.

L’égalité devant la loi me semble tout à fait souhaitable et en accord avec l’idée de justice. L’égalité de fait – une situation identique pour tous – , si l’on y réfléchit bien, est une forme de totalitarisme. Ce totalitarisme égalitariste trouve ses racines dans le communisme. Pour atteindre une égalité de fait entre les gens, qui sont inégaux par leur naissance, leurs qualités, leur environnement, leur éducation, leur parcours, il faudrait mettre en place un système qui traite, devant la loi, inégalement les gens. Ce qui revient à brider certains et à aider d’autres. Il me semble que cette manie de voir d’injustes discriminations partout est le fruit d’un parti pris idéologique que l’on pourrait appeler l’égalitarisme.C’est le meilleur moyen de construire une société totalitaire : pour atteindre un objectif idéologique (tout le monde doit être dans les mêmes conditions de fait), il faudrait sciemment empêcher certains de se réaliser pleinement, tout en aidant d’autres à le faire. Prenons un cas simple : Albert est plus intelligent que Rémi. Allons-nous empêcher Albert d’apprendre et de s’instruire pour faire en sorte que Rémi puisse être à peu près au même niveau ? Allons-nous sortir Albert de sa famille dès son jeune âge pour éviter que ses parents, plus instruits, ne lui transmettent d’injustes connaissances ? Bien sûr que non ! Ce serait une négation directe de la liberté individuelle, et de la dignité des personnes. Cette voie ne conduit qu’à une horrible dictature évaluant – comment ? – les capacités de uns et des autres, et brimant la majeure partie de l’humanité pour construire une sorte d’homme imaginaire, toujours identique prétendument, mais jamais dans les faits car chaque personne humaine a sa singularité. C’est le domaine de l’absurde, de l’arbitraire, et c’est un monde sans liberté. Hayek l’avait exprimé de manière très claire :

Il y a toute les différences du monde entre traiter les gens de manière égale et tenter de les rendre égaux. La première est une condition pour une société libre alors que la seconde n’est qu’une nouvelle forme de servitude.

Friedrich Hayek (1899 – 1992) économiste et philosophe britannique originaire d’Autriche.

Il convient donc de préciser quelles sont les règles permettant de distinguer le légitime de l’illégitime, afin d’éviter cette confusion entre les deux sens du mot. Mais avant cela, regardons un cas concret qui aide à dessiner cette limite.

Un exemple typique : recruter quelqu’un pour un travail est un acte de discrimination légitime. Il s’agit bien de choisir, de distinguer entre les candidats, celui ou celle qui sera le plus adapté pour le poste. Il appartient à celui qui recrute de décider les critères de choix pour ce candidat. Il peut avoir à en rendre compte aux propriétaires de l’entreprise, mais ce n’est certainement pas à des acteurs extérieurs au processus de venir lui dicter d’autres critères. Le cas de l’entretien d’embauche permet d’introduire toute la thématique : qui est légitime pour décider ? Avec quels critères ? Dans quels cas faudrait-il, s’il le faut, imposer des critères de choix différents ?

La confusion entre discrimination au sens de choix, et discrimination au sens d’inégalité devant la loi a conduit beaucoup de pays, à commencer par les USA, à adopter des politiques d’affirmative action, ou discrimination positive. La discrimination positive est le fait de « favoriser certains groupes de personnes victimes de discriminations systématiques » de façon temporaire, en vue de rétablir l’égalité des chances.

J’aimerais vous montrer à quelle point cette démarche, bien que motivée par une louable intention (?), est erronée intellectuellement, et que ses effets concrets ont déjà permis de montrer à quel point elle était inutile, inefficace, et toxique.

Intellectuellement, cette démarche est en contradiction directe avec l’égalité devant la loi, ce qui devrait presque suffire à faire douter de son bien-fondé. Un deuxième point devrait alerter : qui décide des groupes à favoriser ? Comment empêcher qu’une telle politique conduise à ce que d’autres groupes réclament les mêmes faveurs ? A nouveau, l’arbitraire règne. Et il est sans fin. Si on favorise les noirs, les femmes, ou les handicapés, pourquoi ne favoriserait-on pas les gros, ou les nains ? Les particularités humaines sont d’une telle étendue, que la liste ne peut que s’allonger à l’infini. Par ailleurs, pour ”favoriser » telle ou telle catégorie, il est nécessaire de la montrer du doigt, de la stigmatiser, ce qui est une contradiction interne à cette démarche. Pour éviter les discriminations, créons-en ! Drôle de manière d’assurer la cohérence des règles.

Il existe une liste longue comme le bras des inconvénients de la discrimination positive à l’embauche, j’en cite quelques uns :

Pour en terminer sur cette idéologie, il importe de la confronter aux faits, et à la réalité. Là où elle a été mise en oeuvre, quels sont les résultats ? Un excellent livre sur le sujet, « Le Puzzle de l’intégration », par Malika Sorel-Sutter permet de se rendre compte des dégâts causés par la discrimination positive. Partout les résultats vont à l’inverse des buts visés, ce qui devrait heurter toute personne qui considère que l’on doit avoir en politique une éthique de responsabilité. Les exemples fourmillent dans son livre (aux USA, mais aussi en France, puisqu’en France et sans le dire ouvertement, les responsables politiques ont mis en oeuvre des politiques de discrimination positive sociales, territoriales – avec les ZEP-, sexuelles – avec la parité hommes/femmes – et communautaires). Je vous renvoie au livre de Malika Sorel pour découvrir la liste des personnalités politiques, de gauche comme de droite, citations à l’appui, qui sont favorables ou défavorables à la discrimination positive.

Que ce soit pour sélectionner des candidats à l’embauche, ou pour sélectionner des étudiants dans une filière, la sélection au mérite et sur les compétences est une bien meilleur rempart contre les inégalités : il permet à chacun, quelque soit ses chances de départ, d’avoir l’opportunité de travailler pour s’en sortir. Cela n’exclut pas d’aider, de soutenir ceux qui en ont besoin, par solidarité. Mais il convient de rester exigeant sur des règles identiques pour tous.

Citons une expérience intéressante rapportée par Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherches au C.N.R.S. mais surtout, pour le sujet qui nous intéresse ici, membre du Haut Conseil à l’Intégration :

Quand je vois passer des messages – très idéologiques – exhortant les entreprises à « recruter sans discriminer », les bras m’en tombent ! Recruter, c’est discriminer.

Un dernier point, pour souligner ce qu’est l’attitude opposée à la discrimination positive. Dans chacun des exemples ci-dessus, il convient de distinguer ce qui est de l’ordre du choix personnel, et ce qui est de l’ordre de l’égalité des citoyens devant la loi. Dès que l’on se trouve dans le champ du choix personnel, de la liberté et de la responsabilité, la seule voie est de laisser celui qui est responsable d’un choix le faire en toute liberté ET responsabilité. Le meilleur moyen pour forcer une entreprise, une école ou une administration à ne pas procéder à d’injustes discriminations, c’est de la forcer à assumer ses responsabilités. Si telle ou telle entreprise choisit de discriminer les noirs à l’embauche, par exemple, faisons le savoir et dénonçons cette attitude si cela nous choque : boycottons ses produits, refusons d’aller y travailler, utilisons les médias pour faire pression sur ses dirigeants. C’est une méthode préférable à celle consistant à la forcer, par la loi, à embaucher des noirs. Si notre ennemi est le racisme (sous toutes ses formes), la seule arme est l’éducation. Forcer un dirigeant à embaucher des noirs ne le rendra pas moins raciste, s’il l’est. Il est fort probable que d’injustes discriminations soient à l’oeuvre dans tout recrutement, mais également des discriminations tout à fait légitimes. Mais que chacun se pose la question : lorsque nous sommes en situation de discriminer pour une embauche (une nounou, un salarié, un artisan, etc…), sommes-nous bien sûr de ne fonctionner que d’une manière parfaitement objective ? Non, bien sûr. Et il est essentiel que ce choix, qui est notre liberté et notre responsabilité, reste dans nos mains. Chacun a ses critères de choix.Le critère qui permet de distinguer entre les discriminations illégitimes, et celles qui sont légitimes, c’est la liberté.

Car enfin soyons raisonnables : il existe des gens qui n’aiment pas les gros, d’autres ceux qui ont des boutons, d’autres encore les noirs, ou les jaunes, ou ceux qui ont une barbe, ou les femmes voilées. Si nous devons pouvoir rendre des comptes, devant la loi, de n’avoir utilisé aucun critère arbitraire pour choisir, aucun choix ne sera plus possible. Tout choix est arbitraire, car c’est un acte de liberté d’une personne particulière, avec son histoire, ses envies, ses aspirations, ses goûts, ses préférences. Heureusement que nous sommes libres de faire nos choix comme nous le voulons. Cela veut dire qu’il faut accepter que certains utilisent des critères de choix qui ne sont pas les nôtres.

Vous l’avez compris : le critère qui permet de distinguer entre les discriminations illégitimes, et celles qui sont légitimes, c’est la liberté. La liberté est indissociable de la responsabilité. La discrimination légitime, c’est celle qui est de ma responsabilité. Si je suis responsable d’une embauche, c’est à moi et à personne d’autre de choisir. C’est ma responsabilité, et ma liberté.

Un dernier mot pour conclure : Gilbert Durand, qui a fait un travail formidable sur les imaginaires, a bien expliqué comment l’Occident est une civilisation dont le régime imaginaire est diurne, c’est-à -dire dans un registre de ”lumière ». Lumière, donc séparation : dans l’obscurité rien n’est distinct. Dans la lumière les formes se dessinent, et permettent de distinguer les objets, leurs frontières.

Alors dans cette logique, et pour rester une société d’hommes libres, je voulais faire l’éloge de la discrimination. Faisons le tri entre, d’une part, les discriminations devant la Loi et les institutions, injustes et à condamner, et toutes les autres d’autre part qui sont légitimes, car le fruit de décisions libres et personnelles, même si elles ne nous plaisent pas. C’est ce qu’on appelle aussi la tolérance. La tolérance est précisément cette souplesse sociale que l’occident a vu émerger pour permettre la coexistence pacifique des êtres, quelles que soient leurs convictions, leurs dogmes spirituels ou religieux. Chacun est appelé à la tolérance vis-à -vis des autres. La tolérance est un appel à respecter la liberté des autres. Vouloir interdire la liberté dans les critères de choix individuels, c’est inscrire dans la Loi une forme d’intolérance. Il convient donc, comme je le précisais plus haut, d’expliciter et de montrer du doigt l’idéologie qui, sous couvert de non-discrimination, la provoque, et dresse les uns contre les autres. L’Égalitarisme est son nom. Ce n’est pas une utopie, c’est une dystopie en construction, car ses partisans sont des ennemis de la liberté.

Lorsque vous dites la vérité, vous n’avez à vous souvenir de rien.

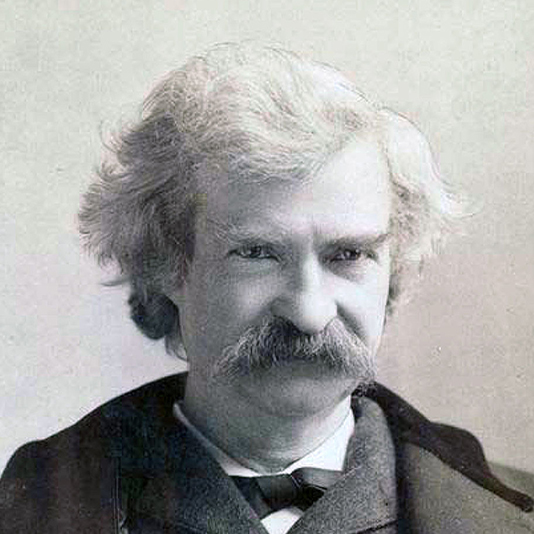

Mark Twain (1835-1910)

Ecrivain, essayiste et humoriste américain.

Mario Vargas Llosa signe, avec L’appel de la tribu, une belle autobiographie philosophique, centrée sur 7 auteurs qui l’ont influencé. C’est passionnant, bien écrit et rythmé, et c’est une magnifique introduction à la pensée de ces auteurs variés, mais dont le point commun est d’avoir été des penseurs libéraux.

J’avais lu et apprécié, il y a quelques années, Le poisson dans l’eau, où Mario Vargas Llosa racontait son parcours en politique et sa candidature à la présidence du Pérou. Très intéressante plongée dans l’univers étrange de la politique. Varga Llosa, péruvien et naturalisé espagnol, est lauréat du prix Nobel de littérature (2010). Dans son style, et sa manière d’aborder les sujets, il y a une sorte d’alliance de franchise, et de mise en retrait de sa propre personne, qui donne une grande élégance à son style. Ce n’est pas de la fausse pudeur, ou de l’humilité, c’est plutôt une grande clarté et simplicité. Cette élégance se retrouve dans L’appel de la tribu : tout en éclairant en quoi, et à quel moment de son parcours ces auteurs l’ont influencé, Vargas Llosa livre un travail à la fois de biographe intellectuel, mais aussi parfois agrémente ce récit d’anecdotes vécues, car il a rencontré un certain nombre de ces auteurs.

Chaque chapitre est dense, ramassé, et livre l’essentiel de la pensée des auteurs. Une merveilleuse manière de les découvrir, avec un fil conducteur assez simple finalement : le libéralisme n’est pas un dogme, mais un courant de pensée, avec des facettes multiples, des contradictions, une richesse, très bien éclairées par ces auteurs si variés. C’est un livre d’introductions. J’ai retrouvé avec plaisir des auteurs connus, et eu la joie d’en découvrir d’autres. Dans l’ordre du livre, on peut donc découvrir les pensées et les vies de :

Que vous soyez libéral, ou non, il me semble que ce livre permet de découvrir pas mal d’auteurs passionnant, tout en passant en revue leur 7 manières d’être libéral, avec le regard précis et lucide d’un auteur original. Ici ou là , je découvre que Vargas Llosa tombe légèrement dans le politiquement correct (en qualifiant Joseh de Maistre de précurseur du facisme, ou en expliquant que la GB était un pays accueillant, jusqu’au Brexit). Rien de bien gênant, ce ne sont pas des points centraux de son exposé. Pour conclure, je reprends l’extrait du livre partagé par IREF :