Au cas où mon opinion aurait quelque poids, la voici : l’utilité de l’histoire de la technique est de toute, celle qui est la plus fondamentale pour la philosophie naturelle et la plus proche des racines de celle-ci. Je parle d’une philosophie naturelle qui ne s’évanouira pas dans les brumes de la pure spéculation, subtile, sublime ou délectable, mais d’une philosophie naturelle qui sera opératoire, qui bénéficiera à la vie de l’Homme et la dotera de richesse.

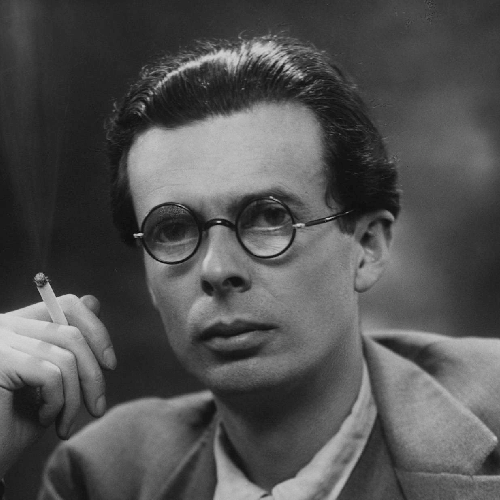

Francis Bacon (1561-1626),

scientifique, philosophe et homme d’État anglais.