J’ai eu une discussion passionnante hier avec un ami. Il est croyant, chrétien orthodoxe, et je suis athée de croyance, agnostique de raison (faisons simple).

Je suis toujours passionné par ce dialogue profond qui peut s’installer entre deux personnes qui assument leur spiritualité, et qui acceptent de l’échanger sans fard. C’est peut-être le sujet le plus important et le plus riche que celui de la religion, quand on le relie à notre identité, à ce qu’est l’acte de croire, à ce que sont les symboles et les lignes de force des religions, des cultures, et à leur impact sur notre conception du monde, et de l’homme.

On présente souvent l’agnostique comme celui qui a « raison », c’est-à -dire qui choisit la seule attitude rationnelle, défendable : on ne peut pas connaitre la nature de l’être, l’essence des choses, Dieu, tout cela est hors de portée de l’intelligence humaine.

Ce dont on ne peut parler, il faut le taire.

Cela renvoie donc l’athée et le croyant dos-à -dos avec leurs croyances respectives. Mais plus ça va, et plus je pense que ces croyances se rejoignent sur une question centrale, qui est celle du sens.

Je commence tout juste à découvrir les apports du judaïsme, du christianisme, du protestantisme, et à faire un peu le tri dans leurs différences, leurs ressemblances, leurs nuances. Mon ami, hier soir, m’a donné un éclairage passionnant sur l’origine de la différence entre christianisme et judaïsme, et sur les nombreux points communs entre chrétiens orthodoxes et juifs. Passionnant. Je dois étudier.

Plusieurs notions passionnantes sont apparues naturellement dans la discussion : le mystère, le désespoir. On retrouve avec le désespoir la question du sens.

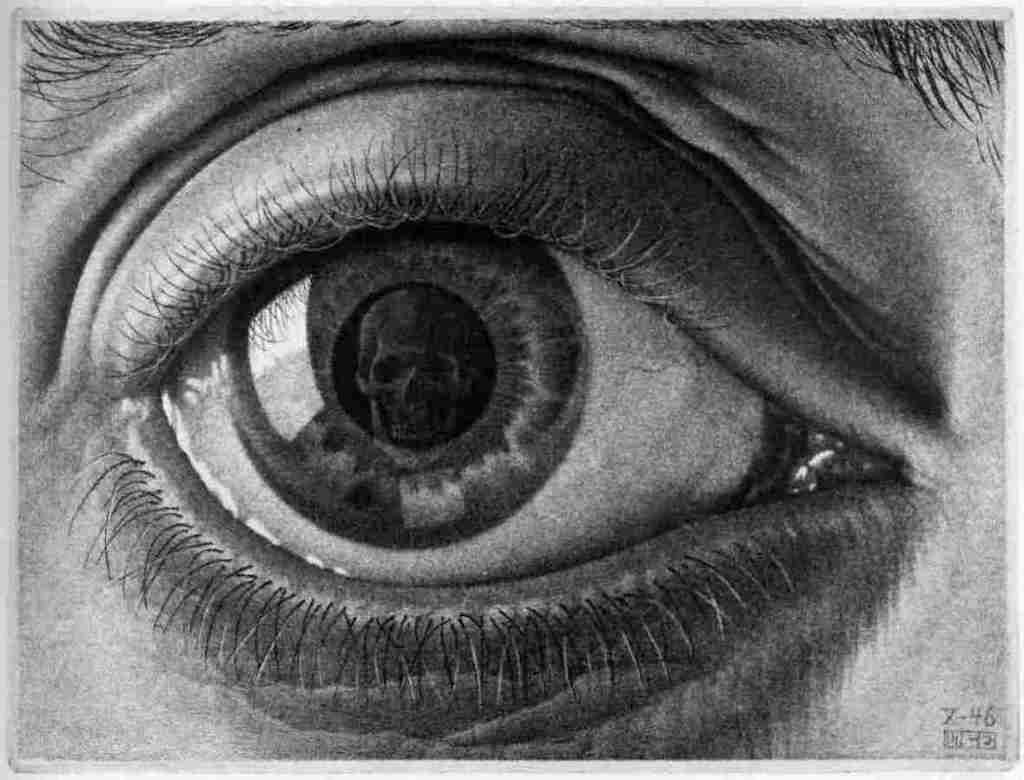

J’ai essayé d’expliquer ma position d’athée : oui, pour l’athée il n’existe aucun sens absolu, et seul l’humain peut mettre du sens dans sa vie, et ce sens ne sera que relatif, partiel, changeant. Et cela donne, comme la foi j’imagine, une force. Ce désespoir est un moment dans la spiritualité de l’incroyant, qu’il convient de surmonter, et cela conduit à une affirmation de la volonté, de l’individualité. Tout cela ne peut se faire qu’en acceptant la vérité crue, cruelle, d’un monde silencieux à notre appel, comme le disait Camus :

L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde.

Albert Camus (1913 – 1960) écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français.

Et cela ne peut également se faire qu’en acceptant un sens réel, effectif, biologique de la vie : se reproduire, avec tout ce que cela implique. C’est accepter que le sens vienne de l’extérieur, et c’est à ce moment précis du trajet spirituel que l’athée se retrouve, à mon sens, dans une position proche de celle des croyants. Le sens vient du monde, de quelque chose qui me dépasse, qui m’échappe. Et d’ailleurs, Jésus est un exemple pour tout le monde, même les athées comme moi. Cela aussi est un mystère. Ce n’est pas qu’une question de valeurs, d’éducation.

Une autre réflexion qui m’est venue hier soir lors de cette passionnante discussion : la foi des croyants doit certainement être mise à rude épreuve par moment, et c’est aussi cette lutte pour garder la foi qui constitue le chemin spirituel des croyants. Imaginons que ma conception du monde matérialiste constitue une foi également : est-ce que mon chemin spirituel est une lutte pour garder ma foi ? Est-ce que je dois lutter pour ne pas tomber dans la croyance en un sens absolu ? Je le crois. Car il y va de mon rapport à la vérité : je ne peux imaginer qu’il existe un sens absolu à ma vie. Je place beaucoup de sens dans mes actes, dans mes réflexions. Mais je ne veux pas croire que ce sens, ces sens, toujours en construction, toujours imparfaits, contradictoires par moment, puissent constituer un absolu. A la fin, je mourrai quand même.

Je peux juste espérer que mes enfants pourront vivre dans un monde paisible, donc travailler de mon vivant à le rendre meilleur. Je fais partie du monde : je dois donc aussi me rendre meilleur. Il est vrai qu’à nouveau l’exemple des grandes figures comme Jésus, Socrate, Bouddha apporte beaucoup.

Qu’est-ce que le Bien ? Si le Sens c’est aller vers le Bien, alors la réflexion porte sur ce qu’est le Bien. Avec ou sans majuscule ?

Est-ce que cela constitue un sens absolu ? Je ne pense pas. Et vous ? Quel est le sens de votre vie, que vous soyez croyants ou non ?