J’ai récemment eu l’occasion de lire le formidable livre de Baltasar Thomass, Etre heureux avec Spinoza, et – toujours conseillé par mon ami Jean-Marc – le très bon livre de Frédéric Lenoir, Le miracle Spinoza.

Incontournable Spinoza

Spinoza fait partie des incontournables. Qu’on le lise ou non, on finit forcément par le rencontrer, au détour de ses lectures. J’avais découvert il y a longtemps l’ouvrage majeur de Spinoza, L’Ethique, et j’avais trouvé ça ardu, difficile, mais avec des raisonnements puissants et rigoureux. Je l’avais feuilleté, régulièrement, et en désordre (j’avais laissé le livre aux toilettes).

Bien sûr, les ouvrages d’histoire de la philosophie passent forcément par la case Spinoza, et on le recroise. J’avais également eu l’occasion de découvrir sa vie au travers de biographies (pas toujours formidables).

C’est une sorte de biographie philosophique que nous livre Frédéric Lenoir. La vie de Spinoza est à découvrir : très jeune, il est déjà très affirmé dans ses raisonnements, et développe sa pensée. Sa pensée est tellement en rupture avec les moeurs (libre penseur, probablement athée, en faveur de la liberté d’expression, précurseur des Lumières et de la révolution démocratique libérale), qu’il se retrouve exclu de sa communauté et de sa famille. Il vivra par la suite en pension dans une famille, non loin de l’Université et des penseurs de son époque. Fortement influencé par Descartes, il prolonge et transcende l’approche rationnaliste. Il expose de manière très claire également des thèses politiques très en avance.

Spinoza révolutionne l’exégèse

Un autre aspect sur lequel insiste Frédéric Lenoir, c’est le travail sur la spiritualité et la religion très novateur que Spinoza effectue. Prônant une lecture critique des Ecritures (il en est un parfait connaisseur, ayant étudié en hébreux, en Latin et en grec la Torah et les Evangiles), il met au point une méthode de lecture historique et critique de la Bible. Cette méthode est basée sur :

- la connaissance de la langue d’origine des textes étudiés

- l’analyse des thèmes, contradictions, ambiguïtés que l’on peut trouver dans les textes,

- enfin l’analyse historique des textes (qui écrit ? dans quel contexte ? pour qui?)

Spinoza est connu pour avoir assimilé Dieu avec la nature (au sens de tout ce qui existe), et donc d’avoir posé les raisonnements systématiques permettant de séparer l’idée de Dieu de l’idée d’un personnage avec une volonté, etc. C’est aussi, je le découvre, un de ceux qui a contribué à structurer une approche non littérale des textes religieux.

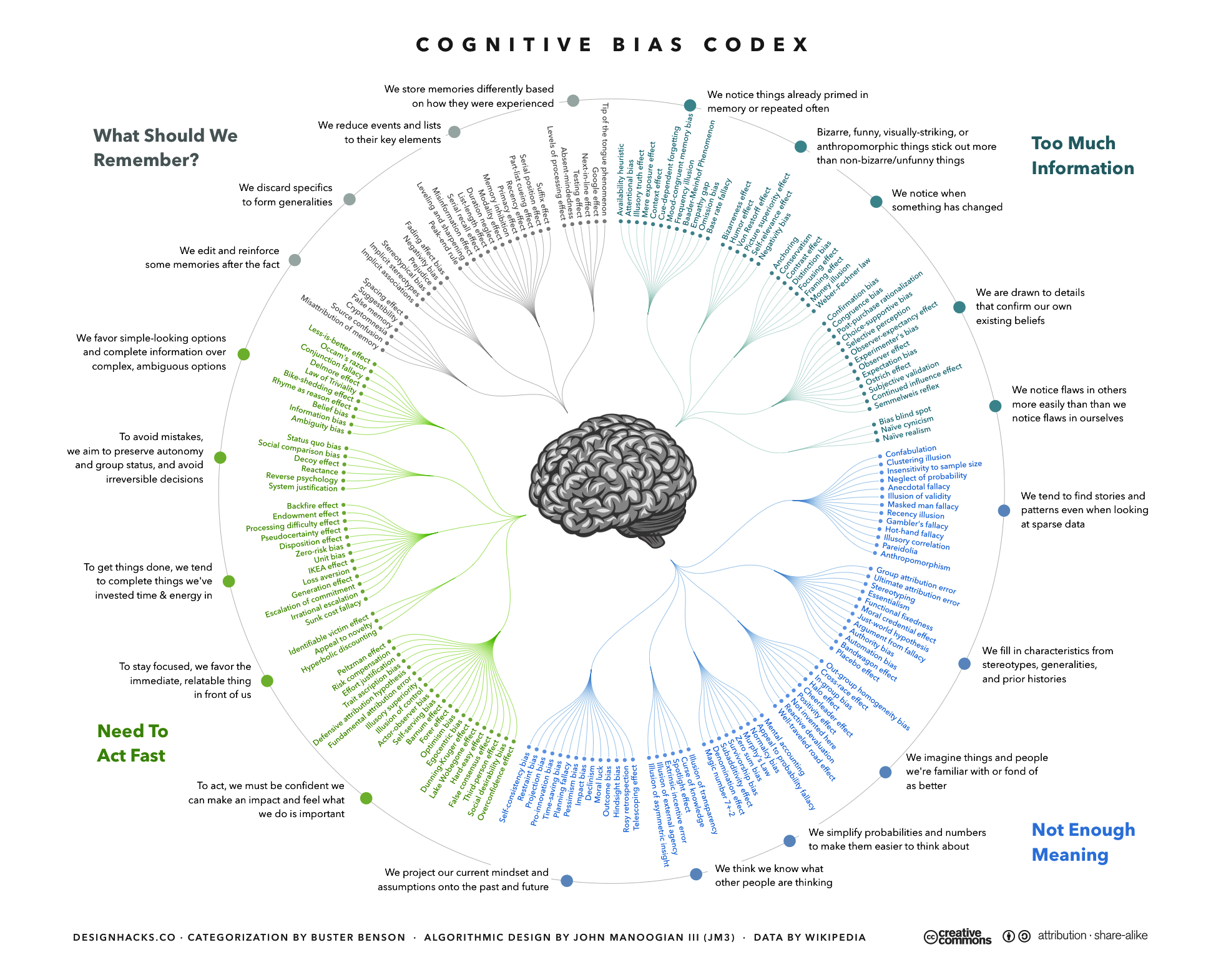

L’ouvrage de Lenoir revient en détail aussi sur les aspects spirituels et psychologiques développés par Spinoza, ce qui est normal, vu l’auteur, et vu l’ampleur que ces sujets prennent dans l’Ethique. Spinoza est un philosophe total, et sa réflexion englobe Dieu, la Nature, la société juste, les lois naturelles, et bien sûr l’homme. Spinoza sur ces sujets est à nouveau époustouflant : contre Descartes et contre les dogmes, il refuse la séparation corps-esprit. C’est un philosophe moniste, et je reviendrai dessus. Assumant nos ignorances, il pose en principe que tout a une cause. On a souvent montré Spinoza comme un philosophe niant la liberté. Rien n’est plus faux : il nie le libre arbitre.

Les hommes se croient libres parce qu’ils ont conscience de leurs volitions et de leur appétit, et qu’ils ne pensent pas, même en rêve, aux causes qui les disposent à désirer et à vouloir, parce qu’ils les ignorent.

Mais il redéfinit au contraire de manière très fine la liberté. Frédéric Lenoir l’explique très bien :

(…) Spinoza affirme aussi que l’être humain est d’autant plus libre qu’il agit sleon sa propre nature, selon son « essence singulière », et non pas seulemnt sous l’influence de causes qui lui sont extérieures. Autrement dit, plus nous formons des idées adéquates, plus nous sommes conscients des causes de nos actions, plus nous sommes capables d’agir en fonction de notre nature propre, et plus nous serons autonomes. Plus nos actes relèveront de l’essence singulière de notre être, et non plus des causes extérieures, plus ils seront libres. Cela est rendu possible par l’exercice de la raison. (…) Spinoza redéfinit ainsi la liberté, d’une part comme intelligence de la nécessité, d’autre part comme libération par rapport aux passions.

Et il apporte une idée très forte, développée de manière rigoureuse : l’idée que le « but » de tout organisme vivant est de « perséverer dans son être », et qu’un but corollaire est de progresser, de gagner en « puissance », de se perfectionner. La joie est le passage d’une moindre à une plus grande perfection (la tristesse étant le pendant négatif). Ce couple tristesse-joie est central dans la pensée de Spinoza, et Frédéric Lenoir explique très bien les ressorts de sa pensée.

J’ai dévoré ce livre, très bien écrit, porté par une authentique passion de Frédéric Lenoir pour Spinoza et sa pensée. J’ai adoré le petit épilogue où Lenoir livre ses points de désaccords avec la philosophie de Spinoza et donne la parole à Robert Misrahi (autre spécialiste de Spinoza) pour montrer que plusieurs lectures sont possibles (ils sont en désaccord, notamment sur l’athéisme de Spinoza).

Pour ma part, j’ai le sentiment que Spinoza est effectivement incontournable, et je vais remettre l’Ethique aux toilettes. Mon seul point de désaccord serait avec son « monisme » intégral. Je le partage pourtant philosophiquement, étant matérialiste, mais je pense que le réel, notamment à cause du vivant, est plus complexe que cela. Cela me renvoie à la description du réel de Karl Popper. Et cela me montre, comme si j’en avais besoin, à quel point ma propre pensée est loin d’être cohérente !