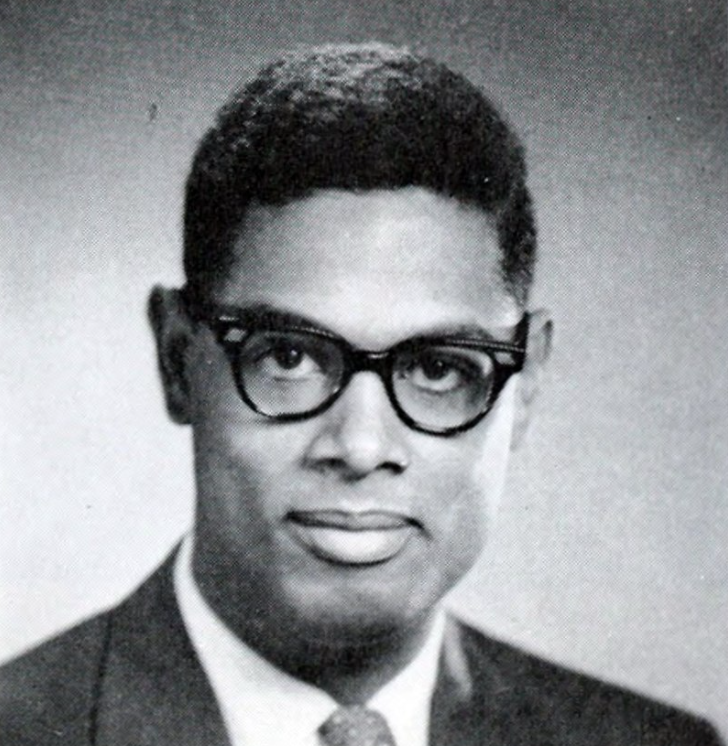

Kamel DaoudJ’utilise dans mon article des liens vers Wikipedia. Soyez prudents avec les informations que l’on y trouve, surtout sur des sujets ayant un lien avec la politique. est un écrivain et un journaliste courageux. Ses prises de parole contre le fanatisme religieux, sa prise de distance avec la langue et la culture arabe, sa réflexion humaniste sur la Maghreb et le monde arabe, font de lui un « traître » parfait pour les islamistes.

Son roman, « Meursault, contre-enquête », couvert de prix littéraires, est un étrange livre. Il fait référence, bien sûr, à « L’étranger » de Camus, et part de l’idée, intéressante, de se demander qui est l’homme que Meursault tue sur la plage. C’est le frère de la victime qui est le narrateur du livre. Daoud se place au point de rencontre de deux mondes, l’islam et l’occident, incarné par l’Algérie et la France. Dans ce monde, post-colonial, l’auteur raconte sa vie, avec sa mère, et leurs recherches pour comprendre pourquoi son frère a été tué.

J’ai failli lâcher le livre au début, car je trouvais le style assez surfait, un peu ampoulé ou utilisant des expressions, des métaphores un peu grossières, un peu trop visiblement poétiques. Mais j’ai bien fait de m’accrocher : peu à peu, comme un dessinateur dont le trait s’affermit au fur et à mesure des tomes, et converge vers une forme plus sûre, la narration devient plus intéressante, le style plus précis. Et on voit se dessiner le projet littéraire : « Meursault, contre-enquête » est un livre miroir. A ce point précis de rencontre entre ces deux civilisations, Kamel Daoud place comme un plan d’eau, ou un miroir, et son livre est une sorte de reflet algérien et musulman de « L’étranger ». Alors commence le jeu des différences et des ressemblances.

Kamel Daoud livre le récit d’un être déchiré, prisonnier dans une culture oppressante et dans la relation avec une M’ma qui tourne en boucle sur son fils mort, écartelé entre son envie de pouvoir être amoureux de Meriem, et son incapacité à s’en considérer digne. Le rejet d’une vision religieuse de la vie est le point commun philosophique majeur entre Daoud et Camus : l’absurde si bien décrit par Camus dans ses différents ouvrages est au centre de l’attitude philosophique du personnage de « Meursault, contre-enquête ».

C’est un roman étrange, dérangeant, avec un peu de grandiloquence et quelques belles fulgurances. Je comprends que ce premier roman ait fait parler de lui. C’est mérité, même si ce sont, à mon avis, les thèmes qu’il traite, son positionnement, son auteur, et ses qualités littéraires, qui l’ont rendu célèbre plus que son histoire. Un bel exercice de style, très personnel. Il s’agit plutôt d’un essai déguisé en roman. Comme « L’étranger » ? Livre miroir, jusqu’au bout.