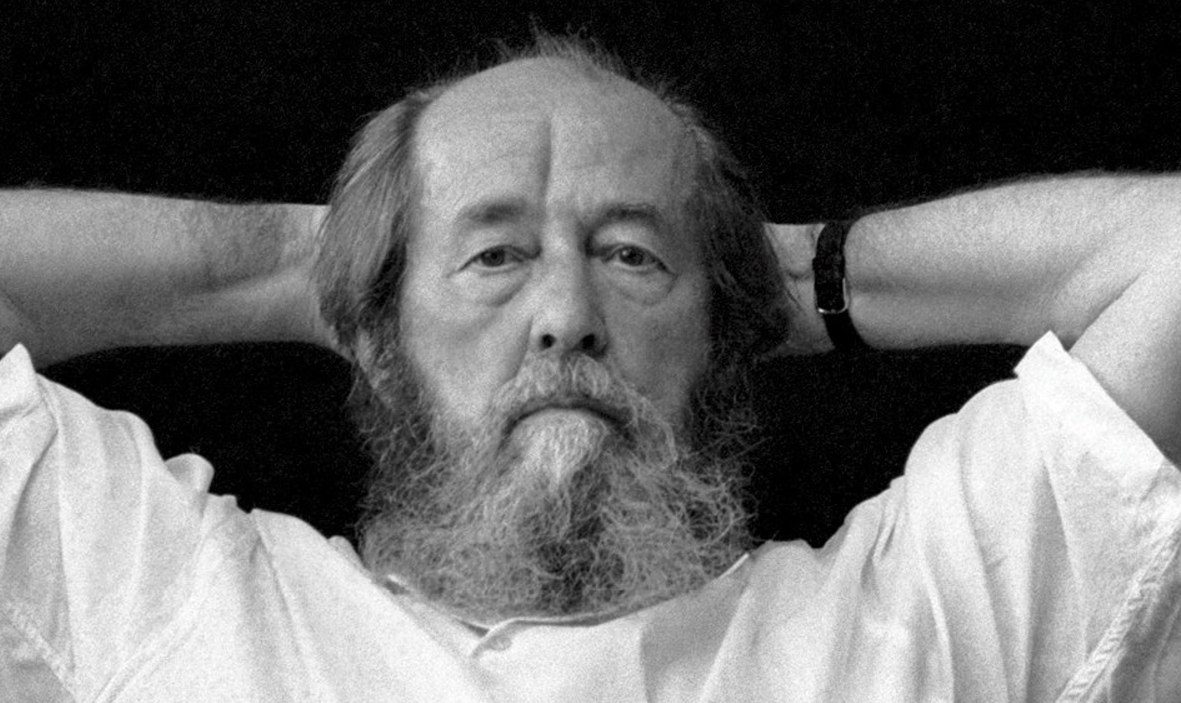

En 1978, quatre années après avoir été déchu de sa nationalité par le pouvoir communiste, et expulsé de son pays, Alexandre Soljenitsyne prend la parole devant les étudiants de Harvard. Son discours est un discours de vérité, tranchant comme un couteau, sans fioritures, sans pincettes. Il n’est pas venu passer de la pommade aux étudiants, ou au monde occidental. Non : il vient expliquer qu’il est atterré par ce qu’il voit depuis qu’il est arrivé en Occident, à commencer par le manque de courage :

Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l’Ouest aujourd’hui pour un observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement, dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque pays, et bien sûr, aux Nations unies. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante, d’où l’impression que le courage a déserté la société toute entière. Bien sûr, il y a encore beaucoup de courage individuel, mais ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. Les fonctionnaires politiques et intellectuels manifestent ce déclin, cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs actes, leurs discours et, plus encore, dans les considérations théoriques qu’ils fournissent complaisamment pour prouver que cette manière d’agir, qui fonde la politique d’un Etat sur la lâcheté et la servilité, est pragmatique, rationnelle et justifiée, à quelque hauteur intellectuelle et même morale qu’on se place. Ce déclin du courage, qui semble aller ici ou là jusqu’à la perte de toute trace de virilité, se trouve souligné avec une ironie toute particulière dans les cas où les mêmes fonctionnaires sont pris d’un accès subit de vaillance et d’intransigeance, à l’égard de gouvernements sans force, de pays faibles que personne ne soutient ou de courants condamnés par tous et manifestement hors d’état de rendre un seul coup. Alors que leur langue sèche et que leurs mains se paralysent face aux gouvernements puissants et aux forces menaçantes, face aux agresseurs et à l’Internationale de la terreur. Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin ?

Les pages consacrées à la tolérance vis-à-vis de la violence et de la criminalité, comme celles où il expose – en 1978! – à quel point les médias sont de véritables propagateurs de mensonges, sont tout simplement incroyables. Son constat est implacable, et son analyse des causes le conduit à identifier une vision dogmatique de l’humanisme qui a perdu de vu la spiritualité et la transcendance.

Nous avions placé trop d’espoirs dans les transformations politico-sociales, et il se révèle qu’on nous enlève ce que nous avons de plus précieux : notre vie intérieure. A l’Est, c’est la foire du Parti qui la foule aux pieds ; à l’Ouest, la foire du commerce : ce qui est effrayant, ce n’est même pas le fait du monde éclaté, ce n’est que les principaux morceaux en soient atteints d’une maladie analogue. Si l’homme, comme le déclare l’humanisme, n’était né que pour le bonheur, il ne serait pas né non plus pour la mort. Mais corporellement voué à la mort, sa tâche sur cette terre n’en devient que plus spirituelle : non pas l’accomplissement d’une quotidienneté, non pas la

recherche des meilleurs moyens d’acquisition, puis de joyeuse dépense des biens matériels, mais l’accomplissement d’un dur et permanent devoir, en sorte que tout le chemin de notre vie devienne l’expérience d’une élévation avant tout spirituelle : quitter cette vie en créatures plus hautes que nous n’y étions entrés. Il est impératif que nous revoyions à la hausse l’échelle de nos valeurs humaines. Sa pauvreté actuelle est effarante.

On peut, bien sûr ne pas partager l’intégralité de l’analyse de Soljénitsyne. Mais sa force, la lucidité de son regard posé sur notre société en 1978, voyant le délitement à l’œuvre, nous oblige à la considérer. Elle devrait faire partie des textes à faire lire et à discuter au Lycée.

Le texte du discours est en ligne (je l’ai lu pour ma part dans l’édition des Belles Lettres). Pour ceux qui voudraient le découvrir tout de suite, la vidéo de ce discours est disponible sur Youtube :

Étiquette : Communisme

-

Le mythe du service public de télévision

Il n’y a pas grand-chose à dire sur les modifications en cours d’étude du paysage audiovisuel français (PAF) notamment public. Tout le monde en a parlé.

C’est simple : le gouvernement a décidé de remplacer un échange libre et légitime (entre les annonceurs et France Télévision), par une contrainte illégitime (redevance, taxes sur les concurrents). De quel droit vient-on prendre de l’argent à TF1, M6 et autres pour financer le service public de télévision ? Si c’est pour construire de toute pièce un service public de télévision, conçu dans des bureaux par de grands intellectuels, et qui ne sera jamais soumis au filtre de l’audimat, autant redonner tout de suite de l’argent à ARTE ! En faisant cela, Sarkozy ne fait que confirmer son étatisme assez envahissant, et finalement décevant pour ceux, dont je suis, qui avaient cru voir en lui un homme politique un peu plus libéral que la moyenne marxisante du paysage politique français (PPF).

La bonne solution est simplement de privatiser toutes les télévisions : laissons la concurrence et le marché jouer leur rôle de contrôles externes, et de générateurs d’innovations. Trop dur à comprendre pour nos politiques, visiblement.

-

L’égalité : outil de justice ou de normalisation ?

Quelle égalité voulons-nous ? Une égalité devant la Loi, telle que l’entend la déclaration des droits de l’homme, ou une égalité de fait entre les humains ? La réponse est évidente, car une stricte égalité entre les humains n’est ni possible, ni souhaitable. Le respect de la liberté ET de l’égalité implique de bien définir ce qu’on entend par « Egalité ».

Je suis toujours surpris par le statut que prend l’égalité quand on entend un débat à la radio, ou à la télévision. Dans le discours de la plupart, ce qui est visé est une égalité de fait : réduire les inégalités semble être un but ultime pour définir une société juste. La dernière fois que j’ai entendu cette idée mise en avant, l’orateur faisait référence à la devise révolutionnaire « Liberté, Egalité, Fraternité« , devenue la devise de la France.

Cela est choquant, car Egalité, dans cette devise, signifie « égalité des citoyens devant la Loi ». C’est ce qui ressort de la lecture de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :- Article premier – Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

- Article 2 – Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

- Article 6 – La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Rien à voir, donc avec une quelconque affirmation d’une nécessaire égalité dans les faits des différents individus, cette notion implique simplement que la Loi mise en place garde toujours un caractère général et applicable à tout individu. C’est un outil de justice : personne ne peut, en vertu de ce principe, être traité d’une manière particulière (liée à une quelconque de ses qualités) en bien ou en mal, par la Justice. Sans ce principe, on a vite fait de basculer dans une société arbitraire, et portant le germe du totalitarisme.

Faire dériver le sens du mot « Egalité » de cette devise vers un autre sens que l’égalité devant la loi est donc une atteinte à l’esprit de la Loi. L’égalité des être humains, dans les faits, n’est pas possible, ni même souhaitable. Ce qui est souhaitable, c’est que les plus démunis puissent vivre décemment, pas que tout le monde connaisse les mêmes conditions. Comment cela serait-il possible sans une formidable contrainte collective, normalisatrice, écrasant les individus ? Comment rendre les hommes égaux dans les faits, sans au passage complètement détruire la liberté individuelle ?

L’égalitarisme doctrinaire s’efforce vainement de contraindre la nature, biologique et sociale, et il ne parvient pas à l’égalité mais à la tyrannie.

Raymond Aron (1905 – 1983) philosophe, sociologue, politologue, historien et journaliste français.

Alors, oui à l’égalité devant la Loi, et non à l’égalité à tout prix ! L’égalité à tout prix, c’est le communisme et c’est le totalitarisme. Et c’est un prix bien trop lourd à mes yeux…