En écoutant l’excellente émission de Bock-Côté l’autre jour, et où les deux comparses (Mathieu Bock-Côté et Arthur de Watrigant) montraient – en s’appuyant sur la « polémique » créée par l’édito de Juillard reconnaissant De Benoist comme un penseur majeur – à quel point Plenel est un idéologue hostile à la discussion, je me suis fait la réflexion suivante.

Un idéologue est un penseur pour qui le monde doit s’adapter à sa pensée, là où un penseur pragmatique cherche à comprendre la réalité en y adaptant ses modèles mentaux. L’idéologue est animé par des convictions, que rien ou presque ne peut faire changer. Il est donc logique qu’il n’aime pas le débat. Mais ce n’est pas le débat en tant que pratique que l’idéologue n’aime pas (cela peut être un bon outil de persuasion, s’il lui donne l’occasion de mettre en avant ses idées), c’est le débat en tant que concept.

Débat rime avec recherche de la vérité

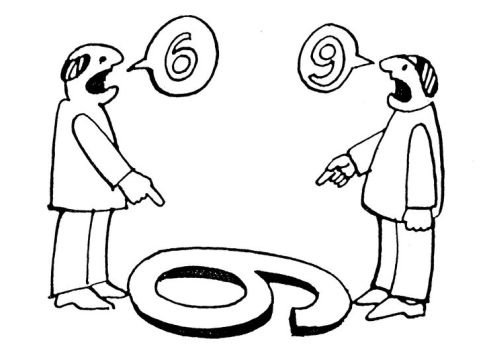

Car le concept de débat introduit une idée simple, mais révolutionnaire : il existe une réalité dont on peut débattre, c’est-à-dire une réalité supportant plusieurs points de vue. En effet, le simple fait d’admettre que plusieurs points de vue existent, fait prendre conscience du fait que deux personnes regardent un objet (la réalité) avec deux perspectives différentes. Cela force mentalement à considérer dans un même mouvement la réalité, les deux points de vue différent, et cela en crée un troisième automatiquement. Celui de l’observateur qui, prenant du recul, peut considérer ces deux éclairages du réel, et donc la réalité. C’est l’introduction d’un doute possible dans la discussion : puisque deux points de vue sont possibles, un troisième pourrait-il être plus juste ? Dans l’image qui illustre ce modeste billet, le simple fait de considérer les deux personnages discutant pour savoir si c’est un 6 ou 9, fait apparaître un troisième point de vue (celui que le dessinateur a choisi) montrant un objet qui visiblement peut être vu comme un 9 ou un 6, selon le point de vue, mais aussi comme autre chose en décalant le regard.

Ce mode de pensée n’est pas admissible pour l’idéologue : si le doute est possible, et si je peux me poser ces questions, c’est que j’ai réintroduit dans ma réflexion l’idée d’une correspondance entre mes représentations du réel et le réel, l’idée, donc, de vérité.

L’idéologue déteste le débat car le débat repose sur l’idée de vérité, de doute, de séparation entre le locuteur et le contenu de son discours. Ce n’est pas le terrain de jeu de l’idéologue : il se situe dans un espace ou ce n’est pas la vérité qui compte, mais le fait de faire gagner ses idées. L’idéologue ne pense pas, il combat. Il ne doute pas, il manipule. C’est pour cette raison que Plenel ne cherche pas à montrer que De Benoist, ou un autre de ses adversaires, a tort, mais qu’il ne faut pas échanger avec lui.