L’article précédent se terminait sur les tensions entre les activités concernant le « maintenant » et le « demain », au sein des entreprises. Ces tensions sont le coeur de l’innovation. Articuler ces deux mondes nécessaires, organiser le dialogue entre les acteurs qui en portent la responsabilité. Et pour pouvoir dialoguer, il faut avoir un langage commun. Plusieurs cadres conceptuels permettent de penser tout cela, et de disposer de ce langage commun. J’aime beaucoup l’approche des 3 horizons, et je trouve très éclairants les éléments structurés dans un cadre de sciences de gestion par les chercheurs de l’Ecole des Mines (Laboratoire Centre de Gestion Scientifique). Voyons tout cela (en très résumé) ! Ces deux approches ont en commun d’expliciter des natures d’activités différentes qui coexistent au sein d’une même entreprise, et de rendre lisible leurs différences. On ne gère pas de la même manière les opérations courantes, et les activités d’exploration.

3 horizons

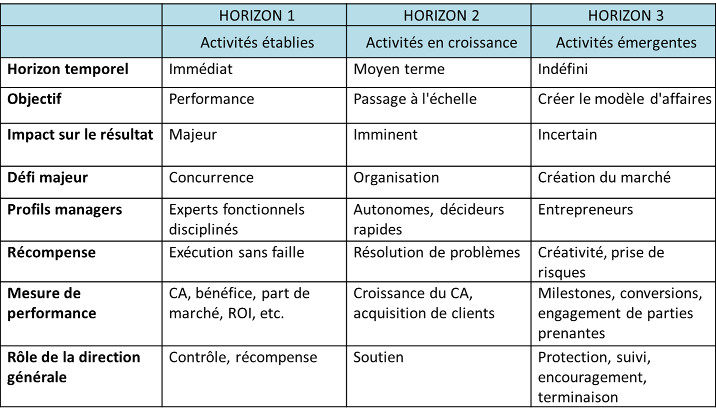

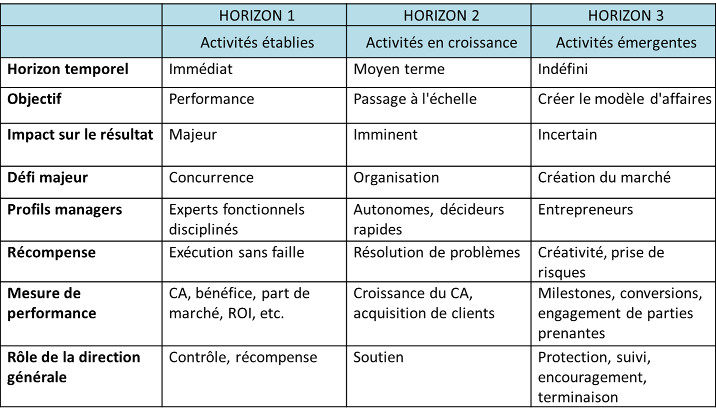

Comme toujours, Philippe Silberzahn en a fait un excellent article. Pour résumer, les 3 horizons concernent les activités matures (H1), les activités en croissance (H2), et les activités émergentes (H3). Le tableau suivant donne les éléments principaux.

Le point qui me semble crucial, et ce sera aussi le cas pour l’approche ci-après, c’est que l’on n’évalue pas des activités différentes avec les mêmes critères de performance.

RID & Conception Innovante

(Pour ceux qui veulent plus de détails, je vous renvoie à un article plus détaillé, écrit en sortant de formation). J’avais appris beaucoup lors de cette formation à l’Ecole des Mines. Le modèle RID, tout d’abord, très utile dans des boites technologiques, où la confusion règne souvent entre R&D, et innovation. Quelques définitions, centrées sur les connaissances et les compétences de l’entreprise :

- La Recherche est un processus contrôlé de production de connaissances

- le Développement est un processus contrôlé, activant les compétences existantes pour spécifier un système en accord avec le cahier des charges prédéfini

- L’Innovation définit la valeur, et est un processus de construction des compétences

Il est à mon avis utile et structurant de passer du temps à comprendre ce qu’est un régime de conception. Un régime de conception se définit par 3 caractéristiques : des raisonnements, des modes d’évaluation de la performance, et des organisations. On peut décrire – au moins – deux grands régimes de conception dans les activités d’une entreprise : le régime de conception réglée, et le régime de conception innovante. J’aime bien synthétiser cela sous la forme d’un tableau et de deux images illustrant une métaphore.

| Raisonnements |

Design formel, « ‹Design fonctionnel, Design détaillé |

C-K, revisiter l’identité des objets |

| Evaluation de la performance |

« ‹Qualité – Coût – Délai |

« ‹Variété, Valeur, Originalité, Robustesse |

| « ‹Organisation |

« ‹Projets |

« ‹Equipe multidisciplinaire, itération |

Pour rendre ce tableau plus digeste, j’utilise en général une métaphore forestière : la conception réglée, c’est comme construire une route à travers une forêt, quand on en a déjà fait plusieurs. La conception innovante, c’est explorer une forêt en cherchant à y trouver tout ce qui peut avoir de la valeur.

De manière schématique, la conception réglée c’est le domaine de compétences de l’entreprise : elle a déjà construit des routes, et sait dire au début ce qu’est un objet « route ». Les compétences nécessaires, le budget, le temps, tout cela est plus ou moins connu au démarrage des travaux. Il y aura de l’imprévu, des embûches, et des innovations incrémentales pendant ce chantier, mais à la fin on sais ce que l’on conçoit et construit : une route.

La conception innovante, c’est le fait d’aller explorer la forêt. Peut-être y trouvera-t-on des endroits pour faire des routes, mais aussi des puits d’eau, des mines d’or, des arbres aux fruits magiques. Il est probable qu’il faudra aller chercher des compétences hors de l’entreprise pour comprendre ce que l’on aura trouvé dans cette forêt. Le premier livrable de cette exploration, c’est la carte de la forêt, la plus complète possible (y compris en ayant analysé et compris les objets inconnus que l’on y a trouvé, sous l’angle de la valeur). Une autre caractéristique des raisonnements de conception innovante, c’est qu’ils conduisent à revisiter l’identité de l’objet conçu. Nous y reviendrons dans l’article consacré à la créativité, mais vous pouvez déjà lire à profit l’excellent article d’Armand Hatchuel sur ce sujet : « Quelle analytique de la conception ? Parure et pointe en design. ».

Tout l’enjeu, à mon sens, est de faire dialoguer ces deux activités très différentes, par leur nature, comme dans leur mode d’évaluation. Le plus gros risque serait d’évaluer la Conception Réglée avec les critères de performance de la Conception Innovante, et vice versa.

Fort heureusement, il existe un MOOC conçu et présenté par Armand Hatchuel et Sophie Hooge, de l’Ecole des mines, qui revient sur tout cela et sur bien d’autres choses encores : Concevoir pour innover. Nous reviendrons dans un article ultérieur – probablement le #5 – sur les raisonnements de conception,

et sur la créativité.

Conclusion

La prochaine fois nous parlerons de « mission ». C’est un sujet que je trouve passionnant, car c’est la clef de voûte permettant d’articuler le dialogue nécessaire mentionné en introduction. Un levier puissant pour penser à la fois le « maintenant » et le « demain », c’est bien entendu d’assumer la nature organique de l’activité des entreprises, et d’expliciter la mission de l’entreprise, le sens de ce travail collectif. Y compris dans son aspect évolutif.

Un bénéfice direct à l’écriture de ces articles : j’ai découvert grâce à ma collègue ce très beau cadre concepteur, sur les 3 structures existantes dans les entreprises, et en parlant avec Frédéric Touvard, j’ai pu découvrir l’approche de Berne (livre commandé à l’instant, miam, miam).

>> Lire les autres articles de la série <<