Hier, je me suis rendu au pot de départ à la retraite d’un vieux collègue et ami. C’était un très chouette moment de partage, de souvenirs, et de retrouvailles.

Je suis retourné pour l’occasion sur mon ancien lieu de travail, à Guyancourt, où j’ai passé une bonne dizaine d’année, de 2003 à 2015. Retourner en voiture là-bas, redécouvrir le bâtiment, les lieux fréquentés à l’époque, le Lab que j’avais contribué à mettre en place, et – bien sûr – revoir d’anciens collègues, tout cela m’a rendu un peu mélancolique. Un étrange sentiment m’a étreint toute la journée, lié à une sorte de télescopage d’époques : revenir là où a commencé ma vie professionnelle dans le privé, vingt-deux ans plus tard, a créé une sorte de repli du temps et de l’espace sur lui-même. Le bâtiment n’a presque pas changé, mais les gens, l’organisation, tout le reste, oui. Les visages des collègues perdus de vue il y a plus de 10 ans pour certains, toujours les mêmes, mais marqués par le temps qui passe, étaient à la fois une source de joie, et de compassion. Les visages ne mentent pas : le temps, mais aussi les évènements y laissent des marques visibles, sinon lisibles, et le choc est assez intense.

Heureusement, les échanges, le très beau discours de départ de mon ami (profond, sincère et riche en partage), et la chaleur humaine, palpable, de gens qui s’apprécient et ont construit des choses ensemble, ont coloré cette journée d’une joie réelle qui a nuancé cette mélancolie. Mais la mélancolie déclenchée par le voyage aller, en voiture, cette remontée dans le temps, a absorbé d’une traite cette joie, et s’en est nourrie. Le temps ne plaisante pas vraiment. Peut-être ce mélange de tristesse et de joie est ce que les portugais appellent la saudade ?

Mélancolie : Sentiment d’une tristesse vague et douce, dans laquelle on se complaît, et qui favorise la rêverie désenchantée et la méditation.

Étiquette : Histoire

-

Mélancolie

-

Jeanne d’Arc. Le procès de Rouen

Jeanne d’Arc (sa page Grokipedia est très riche) est un des personnages les plus célèbres de l’histoire de France. Parce que son histoire est incroyable, bien sûr, ainsi que sa personnalité (nous y reviendrons), mais également parce que les minutes de son procès (1431) ont été conservées, ainsi que celles du procès en annulation qui a eu lieu peu de temps après (1456). Nous avons donc un document exceptionnel permettant de connaître directement Jeanne d’Arc par le biais de ses réponses au procès.

Procès commenté

Jacques Trémolet de Villers21. Lien Wikipedia : faites attention à la qualité des informations que vous pouvez y trouver, notamment celles ayant des résonnances politiques., avocat, écrivain et connaisseur des questions théologiques, en a fait un ouvrage passionnant : on peut y lire les minutes de procès, avec des commentaires de sa part qui précisent certains points techniques, ou donnent un éclairage plus large sur les échanges entre Jeanne et ses juges. Grâce à l’utilisation de certaines témoignages du procès en annulation, il est possible, ce que fait l’auteur, de reconstituer ce qui s’est passé après le procès et jusqu’au bûcher. L’auteur apporte souvent des remarques très utiles, soit sur le plan juridique pour comprendre les échanges et ce qui se joue, soit sur un plan théologique avec un éclairage sur les questions que ce tribunal religieux cherchaient à trancher. Jacques Trémolet de Villers a vraiment réalisé un travail d’une grande justesse : nous assistons au procès, et de temps en temps, au bon moment, sa voix – par le biais de ses commentaires directement insérés dans le texte avec une autre police de caractère – nous apporte, presque comme un chuchotement, un éclairage utile. Il n’est jamais trop présent, mais toujours indispensable.

Incroyable Jeanne d’Arc

Ce procès, comme chacun le sait, est une ignominie : commandé par les Anglais pour détruire la Pucelle, il est mené complètement à charge (sous la houlette du célèbre Cauchon), sans aucun motif réel. On comprend au fur et à mesure des échanges plusieurs choses :

- L’angle d’attaque est théologique : on reproche à Jeanne d’être une sorcière, une hérétique en somme. Ses « Voix » sont certainement l’œuvre de forces maléfiques, les « miracles » qu’elles auraient réalisés également.

- Les juges cherchent à lui faire dire des choses qu’elles a décidé de ne pas révéler, ce qui les rend fous de rage. Ils veulent savoir le secret qui unit Jeanne au Roi Charles, et dès le début du procès elle leur dit qu’ils n’en sauront rien.

L’évêque – Vous jurez de dire vérité sur ce qui vous sera demandé concernant la matière de foi et que vous saurez

Jeanne – De mon père, de ma mère et des choses que j’ai faites depuis que j’ai pris le chemin de France, volontiers je jurerai. Mais, des révélations à moi faites de par Dieu, je ne les ai dites ni révélées à personne, fors au seul Charles, mon Roi. Et je ne les révèlerais même si on devait me coupe la tête. Car j’ai eu cet ordre par visions, j’entends par mon conseil secret, de ne rien révéler à personne. Et, avant huit jours, je saurai bien si je dois les révéler. - Il lui est reproché d’avoir pris un habit d’homme. Ce point totalement absurde est expédié en deux phrases par Jeanne (ce qui n’empêche pas les juges de lui en reparler 35 fois pendant le procès) : elle explique qu’ayant conduit l’armée, elle a pris habit d’homme car c’est ce qui convient de faire quand on est avec des hommes. Et que sa mission terrestre (expulser les anglais et rendre le pays à son Roi) n’étant pas terminée, elle n’a pas de raison d’en changer.

- Jeanne a fait plusieurs tentatives d’évasion, dont une en sautant d’une tour (elle a failli y rester). Ses réponses, sa lucidité malgré les conditions difficiles de son incarcération, montrent un courage hors-norme

- Jeanne est une chef militaire, qui conduit une troupe de plus de 15000 hommes. A plusieurs reprises, on voit chez elle tout le pragmatisme et le sérieux de quelqu’un qui conduit un combat très concret. Ce n’est pas une illuminée qui suivraient des lubies. Ses voix, qui la guident et la conseillent, ne font pas d’elles une dingue, bien au contraire. Les accusations ridicules dont elle fait l’objet semblent dérisoires, absurdes, injustes. Ce procès est une véritable parodie de justice.

- On sent la superstition de l’époque dans certains échanges lunaires sur les fées, les anges, les apparitions, la magie, l’attachement à certains signes. Je pense que si ce procès a été intégralement documenté, conservé, c’est aussi en partie parce que les religieux qui ont jugés Jeanne d’Arc n’étaient pas tout à fait sûr de ne pas réellement se mettre le bon Dieu à dos. Pour une raison simple et c’est le dernier point que je voulais partager avec vous:

Jeanne d’Arc est extraordinaire. Je n’ai aucune explication particulière à ses voix, et au mystère qui entoure un certain nombre de ses actes, qu’elles dit inspirés par Dieu. Mais dans ses réponses au procès, sa voix, à travers les âges, sonne de manière quasiment christique : simple, directe, tranchante, lumineuse, portée par un souffle de vérité incroyablement bouleversant. La lecture des échanges entre ses juges religieux et elle fait ressortir de manière limpide où se situe le Bien et le Juste. Son ton, ses mots, sa manière de dire ce qu’elle sait et ce qu’elle ne sait pas, son courage devant des gens visiblement décidés à toutes les entourloupes pour la condamner, laisse songeur et admiratif. Il est évident, à la lecture du compte-rendu de ce procès, que Jeanne d’Arc était quelqu’un d’absolument hors du commun. Chacun y lit ce qu’il veut, selon ses croyances. Mais personne ne peut ne pas voir l’évidence : cette incroyable jeune femme a tout changé. Je laisse le mot de la fin à l’auteur.

Jeanne n’a pas fait de miracles. Elle n’a bénéficié d’aucun miracles. Le miracle, c’était elle.

Jacques Trémolet de Villers(1944),

avocat et écrivain

Et j’ajoute en fin d’article le portrait imaginé par Paul Dubois, car il exprime très bien toute la force de Jeanne d’Arc, là où mon image d’en-tête montrait plutôt son regard clair et lucide, son sens de la vérité.

-

Nos Rois de France

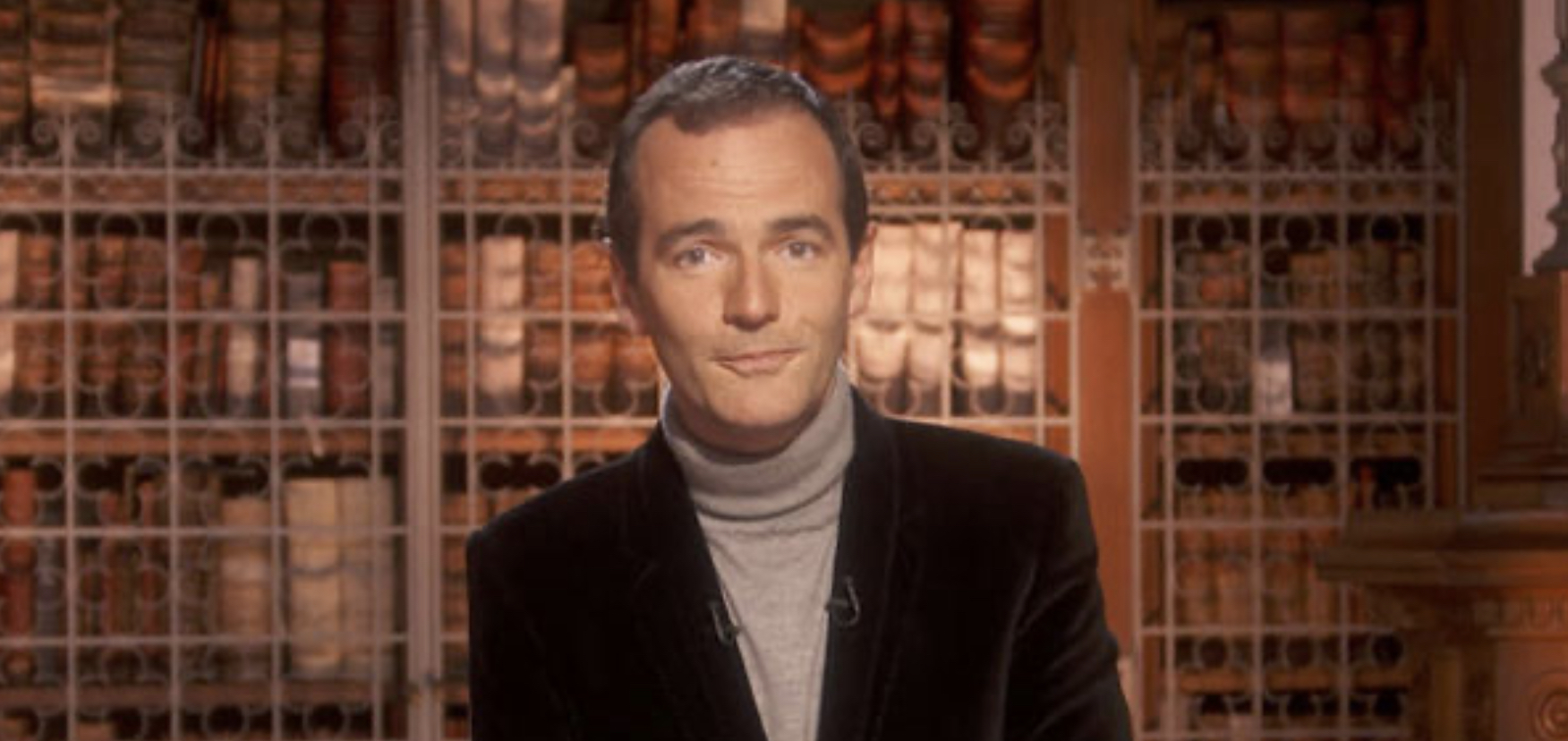

C’est un bien joli cadeau que l’on m’a fait récemment : « Nos Rois de France », aux éditions Perrin, est un remarquable ouvrage, magnifiquement illustré, consacré, comme son nom l’indique, aux Rois de France. Il est signé par Franck Ferrand, Pierre-Louis Lensel et Anne-Louise Sautreuil.

Format parfait

Au delà de la fabuleuse iconographie qui rend l’ouvrage très agréable à lire, le format des chapitres et le ton est absolument parfait pour moi : 10-15 pages par roi, avec un éclairage à la fois historique, politique, généalogique, biographique. Les généalogies placées en début d’ouvrage sont très pratique. Chacun des quinze rois retenus par les auteurs, de Louis VII à Louis XVI, devient dans ce livre un véritable personnage de roman d’aventures : les portraits sont vivants, ne cachent jamais les ambivalences, et mettent l’accent sur ce que chaque roi a apporté à la France, et comment il a contribué à la structurer. On enrage en lisant cela de n’avoir pas eu de meilleurs professeurs d’histoires, et on se désolé que cette histoire extraordinaire ne fasse pas l’objet d’une production plus abondante de films et de séries. Dumas l’avait compris : cette Histoire est un cadre fabuleux pour inventer des histoires…

Royalistes malgré nous ?

Il faudrait, pour rendre hommage à l’intention des auteurs, citer intégralement la préface de Franck Ferrand. On y apprend, premièrement, que ce livre n’est qu’une version remaniée de ses émissions sur Radio Classique. J’en copie néanmoins ici un extrait, pour vous donner envie d’aller acheter cet ouvrage absolument splendide et passionnant, pédagogique et complexe, simple et riche à la fois.

Il n’est pas interdit (…) de chercher à tirer de cette galerie de portraits contrastée une ligne directrice, une philosophie d’ensemble – voire une morale … chacun se fera son idée. Pour aider un peu les moins fixés, j’aurais tendance – cela n’engage que moi – à orienter leur réflexion vers le rôle majeur de la royauté en tant que forgeron millénaire du corps social de la France. Il me semble que ce peuple si particulier dans ses aspirations, dans ses propensions, dans ses comportements doit énormément au patient travail de ses nombreux rois. Ce sont eux, les rois de France, qui auront pour finir contenu la noblesse, surveillé le clergé, promu la bourgeoisie, défendu la paysannerie et, d’une façon générale, constitué les Français en un corps plus ou moins cohérent, plus ou moins harmonieux. Ce sont eux qui auront constamment sabré les singularités trop puissantes, au profit de l’émergence d’une population plus homogène.

Tocqueville, dans le premier tome de sa Démocratie, a résumé ce phénomène d’une plume acerbe, certes, mais finement taillée : « En France, les rois se sont montrés les plus actifs et les plus constants des niveleurs. Quand ils ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le peuple au niveau des nobles ; et quand ils ont été modérés et faibles, ils ont permis que le peuple se plaçât au-dessus d’eux-mêmes. Les uns ont aidés la démocratie par leurs talents, les autres par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône, et Louis XV est enfin descendu lui-même avec sa cour dans la poussière. » Il y a certainement, dans cet avis tranché, quelque fausseté de détail et même de l’injustice, mais le fond mérite mille fois d’en être médité, jusqu’à s’interroger sur les racines de ce qui devait, en fin de compte, tuer nos rois… Et si, en effet, de tous les testaments possibles de la monarchie française, le plus pertinent – et non le moins paradoxal – résidait dans les ressorts mal connus de son propre sabordage ? -

Les mémoires d’outre-tombe

Cela faisait un certain temps que ce livre, ce monument, faisait partie de ma pile. C’est effectivement un très grand livre : témoignage historique incroyable, doublé d’une magnifiquement bien écrite autobiographie.

A cheval entre deux mondes

J’en suis à la moitié, mais je peux d’ores et déjà vous recommander cette lecture incontournable, véritable trésor littéraire et culturel. Chateaubriand, né dans une famille noble en Bretagne près de Saint-Malo en 1768, et mort à Paris en 1848, a en effet vécu, et il le dit dès le début, à cheval entre deux époques, entre deux mondes. Avant la révolution, la fin de la vieille noblesse traditionnelle, et des structures sociales qui vont avec. Après la révolution, violente et injuste selon Chateaubriand, qui s’exile en Angleterre et fait partie des mouvements contre-révolutionnaires, l’émergence d’un nouveau monde plus égalitaire, plus démocratique, et moins élevé dans ses aspirations (cela résonne beaucoup avec Tocqueville, d’ailleurs, que Chateaubriand a connu enfant). Chateaubriand est visiblement quelqu’un avec une personnalité particulière, mélancolique, sensible, très proche de la nature, très solitaire étant jeune. Il est bien sûr connu pour l’ouvrage qui l’a rendu célèbre, dès son vivant : Génie du Christianisme. Son point de vue sur Napoléon vaut le détour : à la fois fasciné par l’homme, son envergure, mais aussi proprement effrayé de l’impact qu’il aura sur le pays, il en devient l’adversaire après l’assassinat du Duc D’Enghien (très bien documenté, d’ailleurs, dans les Mémoires).

Génie littéraire

J’ai été surpris à la lecture, car c’est avant tout le talent littéraire de Chateaubriand qui s’impose tout de suite à la lecture : la narration de son enfance, de ses rapports avec sa famille, avec la mer et la nature, sa description du voyage en bateau vers l’Amérique, révèlent un style tout simplement splendide, fluide, incroyable de puissance d’évocation. En voyage vers l’Amérique, car, oui Chateaubriand a une vie digne d’un roman. Parti découvrir le passage du Nord-ouest au moment de la révolution française, il a vécu avec des indiens, puis il a aussi combattu lors du siège de Thionville. Il a vécu dans le plus grand dénuement à Londres, avant de revenir en France et devenir ambassadeur de Napoléon à Rome. J’en suis au moment de ses nouveaux voyages vers l’Orient (Grèce, Asie mineure, Egypte). Il a un talent incroyable pour poser, en quelques phrases, des descriptions de personnages qui les rendent vivants et palpables.

A lire tranquillement

A découvrir, sincèrement, c’est un très beau livre et une vie incroyable, éclairante, poignante par moment. Impressionnant aussi, car on sent bien que Chateaubriand – il le dit d’ailleurs – s’il enjolive un peu l’histoire pour la raconter, est fidèle à sa vérité philosophique et spirituelle, et y a mis une énergie incroyable. On apprend au détour d’un passage qu’il écrivait parfois plus de 12 heures par jour, capable de passer un temps incroyable à raturer, réécrire, parfaire son ouvrage. Il avait visiblement ses manuscrits avec lui sur le champ de bataille. Cet engagement total se voit dans le résultat : de majestueux et vivants mémoires [1][1] d’outre-tombe, parce que le projet initial était de les publier seulement 50 ans après son décès, mais son dénuement en fin de vie, exilé de l’intérieur, l’a conduit à vendre les droits de ce livre à une Société qui a décidé de les publier dès sa mort. Elles restent pour nous d’Outre-tombe. Et il faut souligner, enfin, que même la construction est intelligente : au début de chaque chapitre, il note la date et le lieu d’écriture, ce qui le conduit parfois à faire de brefs éclairages sur le « futur » de son récit. Très intelligent mélange entre les souvenirs et le présent, qui donnent de l’épaisseur au personnage.

-

Histoire de France

Prophète, mais pas que…

Si vous aimez l’histoire, et l’histoire de France, alors il faut vous précipiter sur l’Histoire de France de Jacques Bainville. Il est souvent présenté comme celui qui avait « prophétisé », en 1920, la seconde guerre mondiale, par des considérations tout à fait justes sur l’histoire croisée de la France et de l’Allemagne, et sur le Traité de Versailles (Les conséquences politiques de la paix). Je ne goute guère les « prophéties ». Encensées quand elles ont été justes, on oublie rapidement de parler de toutes celles que ne se sont avérées être que des foutaises. Il est normal de louer la pertinence de l’analyse de Bainville, mais je trouve qu’il mérite aussi d’être salué comme un historien exceptionnel, et une très belle plume.

Histoire de France synthétique

Bainville le dit très bien dans l’avant-propos (à lire pour lui-même) de son Histoire de France :

Nous n’avons pas tenté une oeuvre originale : on peut éclaircir l’histoire, on ne la renouvelle pas. Nous n’avons pas non plus soutenu de thèse. Nous nous sommes efforcé de montrer comment les choses s’étaient produites, quelles conséquences en étaient résultées, pourquoi, à tel moment, telle décision avait été prise plutôt que telle autre. Ce qu’on découvre, au bout de cette analyse, c’est qu’il n’est pas facile de conduire les peuples, qu’il n’est pas facile non plus de fonder et de conserver un État comme l’État français, et l’on en garde, en définitive, beaucoup d’indulgence pour les gouvernements.Peut-être ce sentiment est-il la garantie de notre impartialité. Mais comment serions-nous de parti pris puisque notre objet est de présenter dans leur enchaînement les événements de notre histoire ? Nous ne pouvons la juger que par ses résultats. Et, comparant notre condition à celle de nos ancêtres, nous sommes amenés à nous dire que le peuple français doit s’estimer heureux quand il vit dans la paix et dans l’ordre, quand il n’est pas envahi et ravagé, quand il échappe aux guerres de destruction et à ces guerres civiles, non moins redoutables, qui, au cours des siècles, ne l’ont pas épargné.

Cette conception de l’histoire est simple. C’est celle du bon sens. Pourquoi juger la vie d’un pays d’après d’autres règles que celle d’une famille ? On peut écrire l’histoire à bien des points de vue. Il nous semble que l’accord général peut s’établir sur celui-là .

Les éléments d’un tel livre se trouvent partout. On demandera seulement s’il est possible, en cinq cents pages, de raconter, d’une manière à peu près complète, deux mille ans d’histoire de France. Nous répondons hardiment : oui. La tâche de l’historien consiste essentiellement à abréger. S’il n’abrégeait pas, — et la remarque n’est pas nouvelle, — il faudrait autant de temps pour raconter l’histoire qu’elle en a mis à se faire. Toutefois chaque génération a une tendance naturelle à donner plus d’importance à la période contemporaine qu’aux temps plus reculés. C’est la preuve que de grandes quantités de souvenirs tombent en route. Au bout de quatre ou cinq cents ans, on commence à ne plus guère apercevoir que les sommets et il semble que les années aient coulé jadis beaucoup plus vite que naguère. Nous avons tâché de maintenir une juste proportion entre les époques, et, pour la plus récente, puisque cette histoire va jusqu’à nos jours, de dégager les grandes lignes que l’avenir, peut-être, retiendra.

Et il réussit cet effort de manière magistrale. Les chapitres sont courts, denses, et le fil de la narration est simple à suivre. Il s’agit vraiment d’une histoire de France, et non d’une histoire des évènements en France. Bainville raconte l’histoire de la nation française, de la royauté bien sûr, mais de l’Etat aussi, des frontières. Cette vision « narrative » de l’histoire de France me parle beaucoup, et j’aurais aimé découvrir Bainville au Lycée, car cela m’aurait certainement donné plus de goût pour l’histoire. Il est bon de préciser que cet effort de synthèse repose sur une très grande érudition : il est clair que Bainville a beaucoup lu, et chacun des chapitres montre une vue très globale du sujet. Les jeux d’alliance entre les grands d’Europe, au fil du temps et des circonstances, sont remarquablement décrits, et certains mécanismes politiques récurrents aussi. Le lien permanent entre géographie et politique, par exemple est un des fils conducteurs du livre. Il s’agit, pour le dire simplement, d’un grand classique d’histoire, mais aussi de géopolitique. A mettre en bonne place dans la bibliothèque de tout honnête Homme.

-

Le Montespan

« Le Montespan », de Jean Teulé, est un roman historique, qui prend le parti de raconter non pas l’histoire archi-connue de la Marquise de Montespan (1640-1707), favorite de Louis XIV (dont elle aura sept enfants), mais de son infortuné mari, le Montespan, c’est-à -dire Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, Marquis de Monstespan. J’ai retrouvé dans ce roman l’esprit de la superbe BD tirée d’un autre roman de Jean Teulé (Je, François Villon) : un mélange de drôlerie, de légèreté, de violence, d’esprit paillard, avec une grande finesse dans la description des personnages, jamais caricaturés dans leurs sentiments. Les chapitres du livre sont très courts, comme de petites saynètes (un reste de l’auteur de BD que fut Jean Teulé ?). On pourrait qualifier le style de Teulé de Rabelaisien.

Vivre l’histoire du Montespan, romancée par Teulé, c’est découvrir un mari amoureux, qui voit sa femme partir à la Cour et tomber dans les griffes, de manière consentante, du Roi Soleil. Mais il ne se laisse pas faire. Déjà moyennement en grâce, il se retrouve carrément en disgrâce, à force de provoquer celui qu’il ne faut pas provoquer, entouré de sa cour de flagorneurs.

La page Wikipedia cite ce passage de « Louis XIV pour les Nuls », qui dit bien la situation :

Au temps du Roi-Soleil, avoir sa femme dans le lit du monarque était pour les nobles une source de privilèges inépuisable. Le jour où Louis XIV jeta son dévolu sur Mme de Montespan, chacun, à Versailles, félicita le mari de sa bonne fortune. C’était mal connaître Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan… Gascon fiévreux et passionnément amoureux de son épouse, Louis-Henri prit très mal la chose. Dès qu’il eut connaissance de son infortune, il orna son carrosse de cornes gigantesques et entreprit de mener une guerre impitoyable contre l’homme qui profanait une union si parfaite. Refusant les honneurs et les prébendes, indifférent aux menaces répétées, aux procès en tous genres, emprisonnements, ruine ou tentatives d’assassinat, il poursuivit de sa haine l’homme le plus puissant de la planète pour tenter de récupérer sa femme…Je n’en dis pas plus. Très bon roman, facile à lire.

Et j’ai eu le plaisir de découvrir, en écrivant ce modeste billet, le parcours de Jean Teulé. Parcours original, d’une personne qui semble très sympathique, mystérieux, touche-à -tout, fuyant les honneurs, mais ne se cachant pas non plus. BD, roman, cinéma, passionné d’histoire. Et drôle. Voilà qui donne envie de découvrir d’autres de ses oeuvres, ce que je ne manquerai pas de faire.