Hannah Arendt (1906 – 1975), politologue, philosophe et journaliste allemande naturalisée américaine

Dans la lignée des outils d’autodéfense intellectuelle, deux erreurs/manipulations à redouter : historicisme et polylogisme. Ce sont deux formes de relativisme. Si le relativisme dans sa conception générale n’est que du bon sens (toute vérité est relative à un référentiel qui permet de l’énoncer et de l’évaluer), il glisse souvent très vite vers une forme de négation de la possibilité d’existence de la vérité (nihilisme). Finkielkraut le rappelait très justement :

Le relativisme est la plaie de nos sociétés quand bien même il ne conduirait pas au totalitarisme. Il conduit au nihilisme, qui n’est pas celui du « tout est possible », ni nécessairement du « tout est permis » — on met quand même ici ou là des barrières — mais le nihilisme effrayant du « tout est égal » qui accompagne l’enlaidissement du monde. Le monde s’enlaidit sous nos yeux. Si tout est égal, on ne peut pas répondre à cet enlaidissement. Le postmodernisme vous dira : « oui, tout change mais de toute façon l’humanité n’est que perpétuelle métamorphose, il n’est pas de crépuscule qui ne soit une aurore ». On cessera d’être moderne au sens d’un temps linéaire qui progresse, mais on aura troqué cette philosophie pour une autre pire encore, la métamorphose continuelle d’une réalité inaccessible à toute critique : « ça change, vive le changement ! ».

L’historicisme et le polylogisme sont deux manières de dire que la vérité n’est pas universelle, mais qu’elle varie selon les époques (historicisme) et les personnes (polylogisme). Voyons cela un peu plus en détail.

Au départ, l’Historicisme est la croyance dans la possibilité de prédire le futur à partir de la connaissance du passé et du présent, que l’on peut trouver dans Hegel. Karl Popper, Von Mises, auxquels il faut ajouter Leo Strauss, ont démontré à quel point cette posture est une erreur de la raison. Sa définition par Popper est la suivante :

Qu’il me suffise de dire que j’entends par historicisme une théorie, touchant toutes les sciences sociales, qui fait de la prédiction historique son principal but, et qui enseigne que ce but peut être atteint si l’on découvre les « rythmes » ou les « motifs » (patterns), les « lois », ou les « tendances générales » qui sous-tendent les développements historiques.

Comme le dit fort bien l’article de Wikipedia :

Cette appréhension surplombante du passé, en tant qu’elle réinterprète l’histoire à la faveur des opinions du présent et sous le mode du relativisme, préfigure le nihilisme, et par sa distinction entre faits et valeurs, l’éclatement de la philosophie en sciences humaines.

Le polylogisme a été analysé en détail par Ludwig Von Mises (encore lui). L’idée a été utilisée par Marx pour justifier que, malgré les preuves apportées par les économistes, les idées socialistes restaient vraies.

Il restait encore le principal obstacle à surmonter : la critique dévastatrice des économistes. Marx avait une solution toute prête. La raison de l’homme, affirma-t-il, est congénitalement inapte à trouver la vérité. La structure logique de l’esprit est différente selon les classes sociales diverses. Il n’existe pas de logique universellement valable. Ce que l’esprit produit ne peut être autre chose qu’une « idéologie », c’est-à -dire dans la terminologie marxiste, un ensemble d’idées déguisant les intérêts égoïstes de la classe sociale à laquelle appartient celui qui pense.

Le polylogisme est un piège terrible : plus aucune vérité n’est possible, puisqu’elle n’est toujours que la forme, l’apparence, qui déguise les vraies intentions du locuteur.

Pour sortir de ces deux erreurs courantes, il me semble qu’un rapport au réel plus direct, aux faits, est nécessaire, ainsi qu’une pincée du bon sens qui caractérise la pensée de Montaigne :

Je festoie et caresse la vérité en quelque main que je la trouve, et m’y rends allègrement, et lui tends mes armes vaincues, de loin que je la vois approcher.

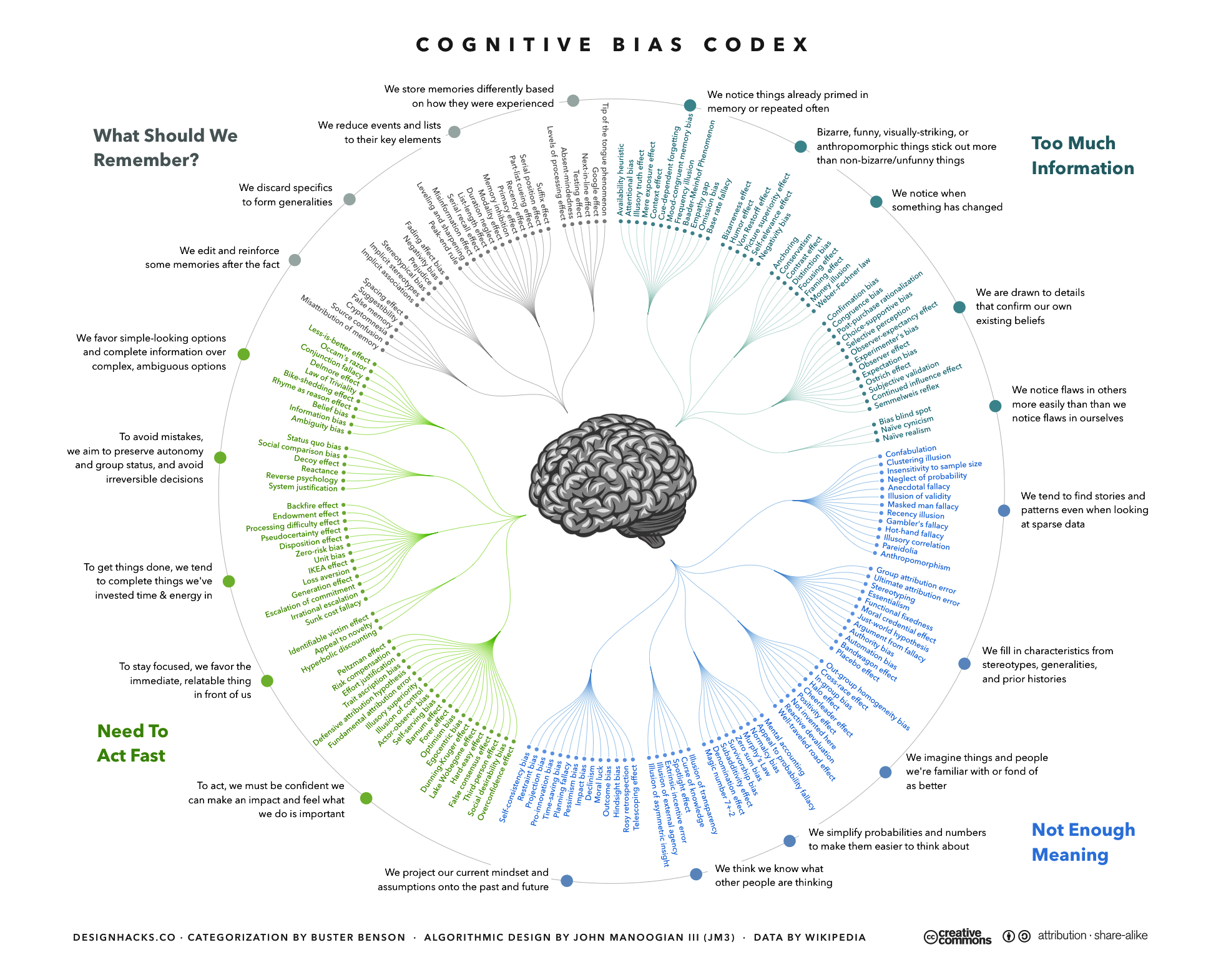

L’image illustrant l’article vient de l’article Biais cognitif de Wikipedia

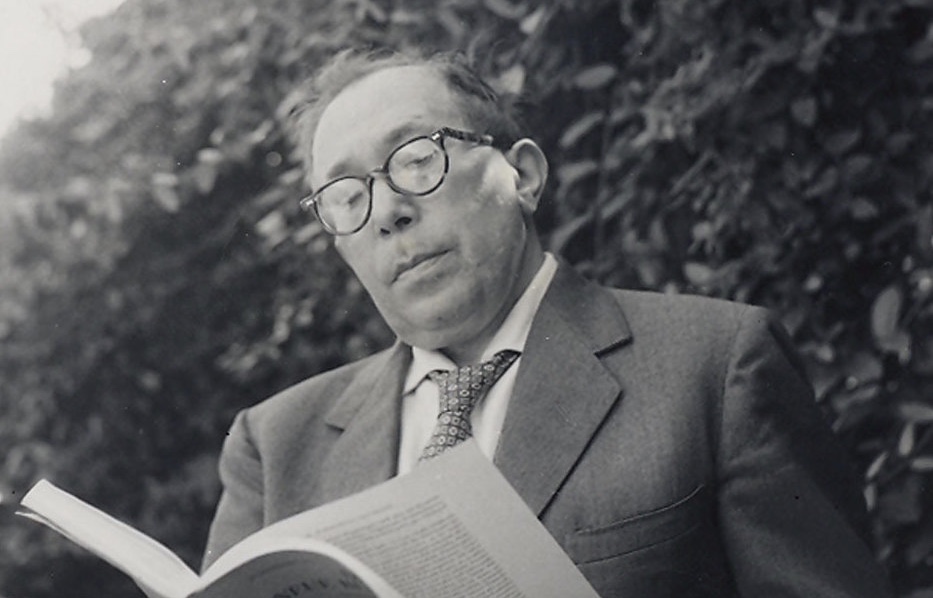

J’ai lu lentement le livre de Leo Strauss Droit naturel et histoire. C’est qu’il est assez dense et riche, et nécessite un peu de concentration. C’est accentué également par le fait qu’il n’y a pas à proprement parler de « thèse » que Leo Strauss passerait au crible, ou construirait, à l’aide des auteurs qu’il mobilise dans son propos. Ma modeste recension listera donc quelques idées fortes qui m’ont marquées. Je dois dire que dans son ensemble, le livre est assez fort, parce que très documenté, argumenté, rationnel sans être rationnaliste, rigoureux. Nous avons affaire à un penseur très sérieux, et un fin connaisseur des auteurs qu’il utilise (il suffit de lire sa bio sur Wikipedia pour s’en convaincre).

Leo Strauss ouvre le livre avec une citation de la Déclaration d’indépendance :

Nous tenons pour évidentes en elles-mêmes ces vérités, que tous les hommes naissent égaux, qu’ils ont été investis par leur Créateur de certains Droits inaliénables parmi lesquels sont les droits à la Vie, la Liberté et la recherche du Bonheur.

Leo Strauss, qui travaille sur la crise de l’Occident (pour faire vite), explique que le sens et « l’évidence » de cette phrase n’est plus tout à fait aussi claire à notre époque. Pour autant la notion de Droit naturel lui parait centrale :

Néanmoins, le besoin du droit naturel est aussi manifeste aujourd’hui qu’il l’a été durant des siècles et même des millénaires. Rejeter le droit naturel revient à dire que tout droit est positif, autrement dit que le droit est déterminé exclusivement par les législateurs et les tribunaux des différents pays. Or il est évident qu’il est parfaitement sensé et parfois même nécessaire de parler de lois ou de décisions injustes. (…) Mais le simple fait que nous puissions nous demander ce que vaut l’idéal de notre société montre qu’il y a dans l’homme quelque chose qui n’est point totalement asservi à sa société et par conséquent que nous sommes capables, et par là obligés, de rechercher un étalon qui nous permette de juger de l’idéal de notre société comme de tout autre. Cet étalon ne peut être trouvé dans les besoins des différentes sociétés, car elles ont, ainsi que leur composants, de nombreux besoins qui s’opposent les uns aux autres : la question de priorité se pose aussitôt. (…) Le problème soulevé par le conflit des besoins sociaux ne peut être résolu si nous n’avons pas connaissance du droit naturel. Il semblerait alors quel le rejet du droit naturel conduise inévitablement à des conséquences désastreuses. (…) L’abandon actuel du droit naturel conduit au nihilisme ; bien plus, il s’identifie au nihilisme. (…) (les libéraux américains c.a.d. la gauche) semblent croire que notre incapacité à acquérir une connaissance authentique de ce qui en soi bon ou juste nous oblige à tolérer toutes les opinions sur ce qui est bon ou juste, ou à tenir pour également respectables toutes les préférences ou « civilisations ». (…) Lorsque les libéraux vinrent à supporter difficilement la limitation absolue de la diversité ou de l’individualité qu’avaient posée les interprètes même les plus libéraux du droit naturel, ils eurent à choisir entre le droit naturel et l’épanouissement sans frein de l’individu. Ils optèrent pour la seconde solution.

Cela ne vous rappelle rien ? (moi, ça me rappelle les analyses de Bock-Côté, et de Pierre Manent).

Leo Strauss revient ensuite sur l’opposition entre les « libéraux » (au sens US du terme) et les disciples catholiques ou non de Saint-Thomas, en soulignant que cette « opposition » escamote une partie du problème : tous, en effet, sont Modernes, c’est-à -dire dans une pensée non téléologique de l’univers et de l’homme. Or, les droits naturels, dans leur conception classique, supposent une perspective téléologique de l’univers, et donc de l’homme.

Voilà l’ampleur des problèmes que Leo Strauss éclaire, en passant en revue un certain nombre d’auteurs (Machiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Burke) qui tournent autour de ce sujet, plus ou moins explicitement. Il porte une charge magnifique contre l’historicisme (et notamment Weber, dont il respecte l’intelligence, mais qu’il détruit littéralement), quelques années avant Popper. Je ferai prochainement un billet sur ces deux maux de la pensée, très proches, que sont l’historicisme et le polylogisme.

Je ressors de cette lecture enrichi, notamment de cette belle plongée thématique dans la pensée de plusieurs auteurs. J’ai le sentiment qu’il est grand temps de lire Burke. Ses analyses sur la théorie et la pratique semblent tout à fait passionnantes, et j’y retrouve des intuitions de type « catallactiques » de ce qui constitue une société. Je laisse la parole à Strauss, avec le dernier paragraphe du livre, concernant Burke, qui dit tout cela bien mieux que moi :

Burke s’opposait aux classiques quant à la genèse de l’ordre social sain parce qu’il n’était pas d’accord avec eux sur son caractère. Tel qu’il le voyait, l’ordre social ou politique sain ne devait pas être « formé selon un plan régulier ou avec une unité de projet », parce que des façons d’agir aussi « systématiques », une telle « présomption de la sagesse des inventions humaines » serait incompatibles avec le plus haut degré possible de « liberté personnelle » : l’Etat doit rechercher « la plus grande diversité des fins » et doit aussi peu que possible « sacrifier l’une de ces fins à l’autre ou au tout ». Il doit s’attacher à « l’individualité » ou avoir le plus grand souci possible du « sentiment individuel ou de l’intérêt individuel ». C’est pour cette raison quel a genèse de l’ordre social sain ne doit pas être un processus guidé par le réflexion mais doit être aussi proche qu’il se peut d’un processus naturel imperceptible : le naturel est l’individuel, et l’universel est une création de l’entendement. Le caractère naturel et le libre épanouissement de l’individualité sont une seule et même chose. Par suite, le libre développement de l’individu, loin de conduire au chaos, est à l’origine du meilleur ordre, un ordre qui n’est pas seulement compatible avec « une irrégularité dans la masse totale », mais qui la requiert. Il y a de la beauté dans l’irrégularité : « la méthode et l’exactitude, l’âme de la proportion, sont plus préjudiciables que profitables à la cause de la beauté ». La querelle entre les anciens et les modernes touche en fin de compte, et peut-être même depuis le début, au statut de « l’individualité ». Burke lui-même était encore trop profondément imbu de l’esprit des « bons anciens » pour permettre à ce souci de l’individualité de l’emporter sur le souci de la vertu.Leo Strauss, Droit Naturel et Histoire, p 279