Je viens de terminer le dernier d’Eric Zemmour @ZemmourEric, « La messe n’est pas dite », dans la nouvelle collection Pensée libre dirigée par Sonia Mabrouk @SoMabrouk chez Fayard. Sous-titré « Pour un sursaut judéo-chrétien », cet essai très dense et direct livre un propos assez simple, issu d’une réflexion beaucoup plus profonde sur les liens entre la France et le christianisme, et le catholicisme en particulier. Ce propos tient en quelques mots, si on le résume à l’extrême : la France a une part de son identité qui est chrétienne, et même catholique, et si on l’oublie, on perd l’identité française. De même si on oublie en quoi le catholicisme est le prolongement du judaïsme, en tout cas pour son expression française (Zemmour s’appuie ici sur Renan et sa somme « Histoire des origines du christianisme »).

J’ai trouvé, comme toujours avec Zemmour, son ouvrage à la fois érudit, instructif, et d’une grande clarté. Sa plume est vraiment très agréable, et tranchante. Ça se lit comme du petit lait, pourrait-on dire. Le propos est vaste, couvre de nombreuses époques et sujets, mais jamais le lecteur n’est assommé ou noyé. Je regrette juste, à titre personnel, de n’être pas assez cultivé pour lire tout cela avec un regard critique historique. Il en fait la promotion en ce moment partout, donc vous pourrez facilement le voir discuter du contenu avec divers interlocuteurs…

Je n’ai pas grand-chose à dire sur le fond, car cela me paraît être du bon sens. D’autres avaient déjà insisté pour rappeler à quel point les racines chrétiennes de l’Europe, et leur reconnaissance, sont importantes pour l’identité. Zemmour souligne avec une grande justesse à quel point le christianisme, basé sur la foi individuelle, a participé à la synthèse de la notion d’individu libre telle que nous la connaissons maintenant (synthèse expliquée par Philippe Nemo). Si, en effet, la foi est individuelle, alors personne ne peut lire dans l’âme ou l’esprit de quelqu’un pour savoir ce qu’il pense, ou croit. C’est une donc une porte ouverte, paradoxalement, par l’orthodoxie, à la liberté de croyance. Il aurait peut-être été intéressant d’approfondir ce qui s’est joué sur ces sujets lors du schisme catholique / protestant : il me semble que cela aurait approfondi cette partie de la discussion, tout en ouvrant la réflexion sur ce qui semble se dessiner comme rupture entre les USA et l’Europe en ce moment.

Au-delà de ces maigres critiques qui n’expriment que ma frustration pour ce texte volontairement trop court, mais excellent, j’espère que ces idées, portées brillamment par Zemmour, Knafo @knafo_sarah et Reconquête @Reconquete_off, gagneront l’audience qu’elles méritent : il en va de la survie de notre pays.

Étiquette : Identité

-

La messe n’est pas dite

-

Il n’y a pas de Ajar

C’est un petit livre brillant, drôle, intelligent, et – je crois que c’est le meilleur compliment que je pourrais faire à l’autrice – paradoxal. Il est paradoxal à plein d’égards : son sous-titre (« Monologue contre l’identité ») envoie dans une fausse direction (j’y reviendrai plus loin), sa structure (une préface de 30 pages pour un texte de 64 pages) indique un jeu de miroir entre l’auteur, son texte, ses personnages, bien en lien avec le sujet, mais montre aussi une hybridation de style entre l’essai et la fiction.

Brillant objet multiformes

Ce qui est sûr c’est que Delphine Horvilleur, femme rabbin, écrivaine, livre une magistrale oeuvre d’art sur l’identité, avec comme propos de rejeter non pas l’identité, mais le désir de pureté dans l’identité. S’appuyant sur le « caméléon » Romain Gary – Emile Ajar, elle souffle des idées puissantes, tissées entre elles très habilement, pour rejeter les identités prescrites, et chanter les louanges de la liberté des identités choisies, mais aussi passagères, inconscientes, mêlées, imaginées, hors-contextes. C’est une ode à la création, au roman, et à l’imagination, enracinée dans l’étrange personnalité multiple de Gary, et adossée par moment aux plus vieilles des histoires : celles de la Bible. C’est aussi un bel éloge du langage, et du sens qu’il peut (ap)porter. Le livre, en moins angoissant, m’a fait penser à la scène des miroirs dans la Dame de Shangaï. On pourrait reprocher à l’autrice sa virtuosité, mais ce serait comme reprocher à Cziffra de jouer la Campanella avec trop de brio !

Le paradoxe de l’identité

Je trouve ce livre admirable, mais il me semble mériter, non pas une critique, mais une remarque. Ce n’est pas un essai sur l’identité, bien sûr, mais on voudrait organiser, sur ce thème, un échange entre Nathalie Heinich et Delphine Horvilleur : en effet, le modèle de Heinich de l’identité sur trois plans, apporte plein de questions et d’éclairages au texte d’Horvilleur.

Il me semble, ainsi, que c’est un bien grand luxe que de pouvoir ainsi rejeter les identités prescrites, quand à l’évidence on a eu l’occasion d’en avoir une, transmise, apprise, travaillée. Descendante de survivants des camps de concentration, on ne devient pas rabbin par hasard. Le problème de l’identité ce n’est pas du on/off, c’est un travail, un cheminement, que Delphine Horvilleur a fait, et continue à faire, visiblement, mais pour livrer une histoire en forme de pirouette esthétique. Prendre la liberté de jouer avec son identité implique d’être suffisamment stable sur cette identité : on ne joue qu’avec ce qui existe. Rechercher la cohérence identitaire est tout aussi important que de ne pas s’enfermer dans une recherche de pureté identitaire.La cohérence identitaire est un élément fondamental de la compétence à la vie sociale et, au-delà, du bonheur d’exister. Nathalie Heinich

Par ailleurs, j’ai le sentiment à la lecture, que la grande intelligence d’Horvilleur, capable de créer des liens entre toutes choses, créative, brillante, montre aussi une sorte de frénésie virevoltante de récits. Les récits restent des récits, et s’ils ouvrent – c’est aussi leur fonction – sur du sens, de la tolérance, une capacité à vivre d’autres vies, d’autres filiations, ils présentent aussi l’inconvénient d’être imaginaires, et fictifs. Il est intéressant, aussi, de savoir recoller au réel. La vérité-correspondance ne doit pas être abandonnée pour la vérité-cohérence. Ce n’est pas antinomique. A nouveau, comprendre qu’il n’y a pas nécessairement de frontières nettes entre nos différentes identités, n’est pas synonyme de dissolution complète de l’identité. La réalité est que ces récits nous structurent, et sont autant de tuteurs pour guider notre identité. A quoi servirait un tuteur sans plant qui s’en sert pour grandir ?

Mais ce ne sont que des remarques à la marge : j’ai pris un grand plaisir à lire ce livre simple et complexe, profond et léger, paradoxal et clair. -

Citation #133

Soyez vous-même, les autres sont déjà pris.

Oscar Wilde (1854 – 1900) écrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais

-

Ce que n’est pas l’identité

Sous ce titre formidable – Ce que n’est pas l’identité, Nathalie Heinich, sociologue au CNRS, signe un livre non moins formidable. Formidable par sa concision, sa clarté, sa grande richesse (Nathalie Heinich a consacré sa vie de chercheuse à ce thème de l’identité), et sa structure implacable.

Modèle de l’identité

L’auteur commence par détailler tout ce que n’est pas l’identité, pour nous faire avancer, peu à peu, vers le modèle de l’identité qu’elle a proposé. Elle termine par un chapitre où elle donne une définition de l’identité, et une post-face où elle décrit, de manière transparente, sa propre relation à ce thème.

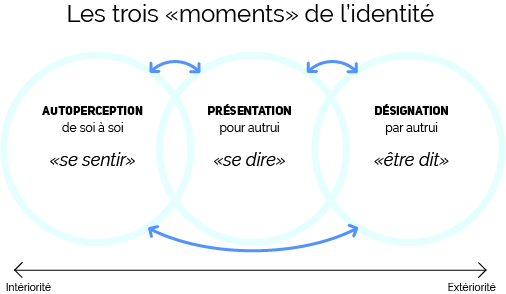

Son modèle est le suivant (voir schéma) : l’identité est à la fois la perception que nous avons de nous-même (autoperception), la manière que l’on a de se présenter aux autres (présentation), et la manière dont nous sommes perçus par les autres (désignation).

Je trouve ce modèle extrêmement utile pour penser la question de l’identité. Il permet d’aller plus loin que les modèles binaires, intéressants par ailleurs pour commencer à comprendre la complexité du sujet, et parce qu’elle décrivent des clivages importants. Elle mentionne – entre-autres – deux modèles « binaires » :

- celui de Paul Ricoeur, basé sur la contradiction logique contenu dans le mot identité. Ipse (ce qui nous rend unique, ce qui nous différencie d’autrui), et idem (ce qui nous assimile avec un ou des groupes de références)

- celui de Robert K. Merton, basé sur la distinction entre les caractéristiques ascribed (« prescrites », celle qui nous sont attachées par notre naissance, race, milieu social, sexe, etc..) et acquired (« acquises », celles qui sont l’objet de nos choix).

Ces modèles binaires, structurants et intéressants, tendent à « reconduire une opposition individu/société qui charrie beaucoup d’impensés et d’illusions – au premier rang desquelles celle selon laquelle il pourrait exister des individus indépendants d’une société. »

Quelques caractéristiques de l’identité

Elle complexifie, et nuance, et enrichie l’utilisation de ce modèle en le faisant résonner avec les trois plans « ontologiques » de Lacan : Réel, Imaginaire, Symbolique, en redéfinissant et en clarifiant leur sens (cela me rappelle les travaux sur les imaginaires auxquels j’avais eu la chance de participer). Le plan du Réel est celui de la situation dans laquelle on se trouve, le plan Imaginaire est celui du rôle que l’on endosse, et le plan Symbolique est celui de la place qu’on occupe.

Nathalie Heinich insiste sur une propriété fondamentale de l’identité : « elle ne se manifeste que lorsqu’elle pose problème. » En effet, dans les cas où les 3 moments sont à peu près cohérents, il n’y a pas à proprement parler de question d’identité. C’est lorsque la dissociation/tension entre les 3 moments devient forte (penser à de la discrimination, raciale ou sexuelle), que les problèmes d’identité surgissent. Parler d’identité, c’est déjà assumer qu’il y ait une tension dans cette identité.

La cohérence identitaire est un élément fondamental de la compétence à la vie sociale et, au-delà , du bonheur d’exister.

Je pense que cet ouvrage devrait faire partie du programme du Lycée : tout le monde y gagnerait, personnellement comme collectivement, pour comprendre une partie de ce qui se joue dans nos relations interpersonnelles.

Pour finir, je vous livre, à la fin (comme Nathalie Heinich dans son livre), la définition qu’elle propose pour l’identité :

L’identité, c’est la résultante de l’ensemble des opérations par lesquelles un prédicat est affecté à un sujet/objet

Il faut absolument lire ce livre indispensable, solide, rigoureux.

Note de fin : J’ai découvert en écrivant cet article que Nathalie Heinich avait fait l’objet d’une sordide pétition/campagne de dénigrement lorsqu’elle avait obtenu le prix Pétrarque de l’essai. Sa réponse et les messages de soutien qu’elle a reçus sont disponibles ici.

-

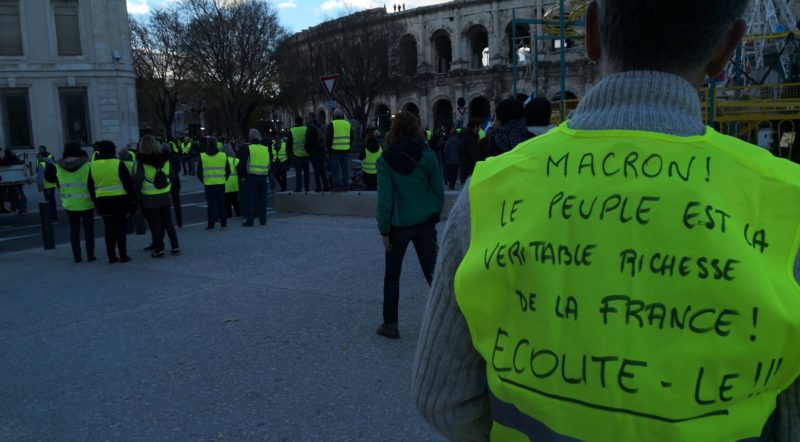

Gilets jaunes : insaisissable peuple ?

Comme tout le monde en France, je me suis interrogé sur la signification du mouvement des gilets jaunes. Je m’efforce d’écrire ce billet pour me forcer à résumer ce que j’en pense. Je ne prétends pas apporter un regard nouveau ou original sur le sujet.

En préambule : je précise que je ne parle que des Gilets Jaunes. Pas des insupportables racailles de banlieues qui viennent systématiquement utiliser les rassemblements pour piller et agresser la population. Ni des Black-blocks, que je mets dans le même panier. La place de tous ces haineux est en prison.

Qui sont ces Gilets jaunes ?

Cela étant posé, il est vrai que le mouvement est difficile en partie à saisir : protéiforme, multi-revendications, très suivis donc en train de subir des tentatives de récupérations de tous les côtés de l’échiquier politique. C’est intéressant, car le soutien de nombreuses personnalités politiques et intellectuelles au mouvement permet de se rendre compte de certaines caractéristiques intrinsèques. Ce mouvement a démarré par une exaspération liée à la hausse des taxes sur le carburant. C’est un mouvement populaire, spontané. Le Manifeste des gilets jaunes pour la France, qui circule sur Facebook me semble en saisir assez bien l’essence (« Marre du mépris »): rejet des élites (politiques et médiatiques), affirmation d’un peuple et de son identité, des terroirs, rejet de l’immigration massive et subie, rejet de la finance mondialisée. J’y retrouve assez bien le peuple que l’on ne voit pas dans les éternelles discussion entre « centre ville » et « banlieues ». Le peuple des moyennes et petites villes, le peuple de la campagne. Le peuple qui parle de quelque part, ancré.

Bien sûr, il y a de multiples modèles mentaux, et perspectives, pour analyser et comprendre ce qui se joue. Bien sûr, chacune est en partie réductrice. Mais, voilà , j’ai à vous proposer une analyse toute bête qui simplifie la question. A vous de me dire en commentaires si elle est simpliste ou non, et sur quels points…

La colère est légitime

Ma théorie est simple : la colère qui s’exprime dans le mouvement des gilets jaunes est une colère légitime, et qui parle du réel. Elle est en opposition avec des « élites » qui, avec tout un enrobage rhétorique, sont dans une forme d’idéologie permanente, d’utopie. Les gilets jaunes expriment une colère qui n’est pas neuve : elle couve depuis des dizaines d’années. Et j’ai la faiblesse de croire que deux éléments de la réalité rattrapent simplement le monde politique, via la colère des gilets jaunes, et le bon sens populaire. Je soutiens sans réserve les gilets jaunes, au titre de ces deux éléments, qui sont deux sujets connus de tous, mais qu’il est de bon ton de ne pas trop évoquer en société : c’est grossier de dire la vérité. Je vais donc l’écrire de manière très basique, très simple. Tout cela est connu, il y a des tonnes de livres et d’articles qui décrivent ce réel depuis longtemps. Ensuite, il y a ceux qui veulent voir, et ceux qui ne veulent pas voir.

Identité vs multiculturalisme

Le peuple a compris que le multiculturalisme est une impasse. On ne peut pas construire de force une culture abstraite, qui nie l’histoire, les traditions, les coutumes, des peuples. Se cristallisant par moment – et pour cause ! – sur l’islam politique, ce débat est plus vaste, et concerne simplement notre identité française. Nous sommes un pays occidental, judéo-greco-romano-chrétien. Nous sommes libéraux et universalistes. Dans notre pays, on est tolérants, libres de croire ou de ne pas croire, et les citoyens sont égaux devant la Loi. C’est simple, mais ça nous a pris plus de 2500 ans pour en arriver là . Ceux qui n’aiment pas ce qu’est la France sont libres d’aller vivre ailleurs. Il est temps de lire Levi-strauss, Braudel et Huntington.

Liberté vs constructivisme

Le peuple sait bien que l’Etat occupe une place beaucoup trop importante, délirante, dans la vie des citoyens. Réglementations étouffantes, fiscalité confiscatoire et incohérente, dépenses publiques mal évaluées, endettement honteux, nombres de fonctionnaires délirant. Cela nuit à la liberté d’action, au niveau de vie du pays, cela créé du chômage, cela empêche la prospérité. La société ouverte et libre, c’est une société de coopération généralisée, via la division du travail et le partage du savoir. Il est grand temps que les idéologues/parasites qui veulent imposer un ordre social aux autres, d’en haut, disparaissent du jeu politique. Il est grand temps de comprendre que Von Mises et Hayek sont des penseurs mille fois plus justes que Marx.

Fin du coup de gueule.

Le peuple n’est insaisissable que l’on si l’on ne veut plus le regarder en face, ainsi que la réalité dans laquelle il est plongé. J’espère sincèrement pour Macron, et son gouvernement, que son allocution de ce soir sera pertinente, et parlera de ces deux éléments de la réalité, frontalement, sans faire du bla-bla de politicien. Je n’en suis pas sûr du tout.

-

Le libéralisme n’est pas une idéologie

Un simple petit coup de gueule, inquiet, préoccupé. Je suis effondré, en ces temps de période électorale, par le manque de culture générale de la plupart des gens censés être des « élites », à propos du libéralisme. Je n’aime pas ce terme – « élite » – , mais il est censé parler, de nos jours, d’une partie de la population qui a eu la chance d’acquérir une certaine forme de « culture ». Le libéralisme en fait partie, n’en déplaise à tous les bobos qui se contentent moralement en mâtinant leurs discours de socialisme, voire de communisme.

Découvrez le libéralisme

J’invite tous ceux qui veulent simplement réfléchir (quelle horreur ! les opinions suffisent, non ?) à tout d’abord lire la définition du libéralisme, et à ensuite se questionner intimement pour savoir en quoi ils sont opposés au libéralisme. J’ai lu quelques auteurs qui sont considérés comme des libéraux. Les textes sont disponibles, et j’ai déjà donné des liens ailleurs. Le libéralisme est l’inverse d’une idéologie.

Une part de notre identité

C’est une pensée de la réalité, évolutionniste, et dont le fond est simplement de protéger les individus, les personnes, contre toute forme d’oppression. Que ce soit celle des autres individus, ou celle des collectifs. C’est une philosophie qui défend les droits individuels, et la liberté (avec ses limites, la liberté n’existant pas sans limites). C’est une philosophie adossée à une réflexion profonde sur le droit, et le statut du droit. C’est un des fondements de notre civilisation, comme l’a rappelé Philippe Nemo dans son excellent livre « Qu’est-ce que l’Occident ?« .

Rejeter le libéralisme, comme le fond la plupart des candidats, c’est rejeter notre histoire, notre identité, pour de basses raisons populistes (dans le meilleur des cas), ou extrémistes (dans le pire). Que les médias s’en fassent l’écho, cela ne m’étonne pas. Par pitié, vous qui savez lire, et réfléchir, prenez le temps de comprendre ce qu’est le libéralisme.