Nathan Devers (dont la fiche wikipedia donne un peu le profil) est un intellectuel. Dès son plus jeune âge, il ne vibre que pour la spiritualité et les rituels, lectures et chants qu’il peut entendre dans sa synagogue. Boulimique de lecture, surdoué, brillant, il se destine à devenir rabbin, et a visiblement toutes les qualités pour ce faire. Mais, et c’est ce que raconte magnifiquement son livre « Penser contre soi-même », c’était sans compter sur la littérature, et sur la philosophie.

Car son parcours tout tracé pour continuer à progresser dans l’étude de la Torah, du Talmud, et dans les textes de Maïmonide s’est heurté, fracassé même, sur l’évolution spirituelle de l’auteur, supportée par la découverte de la littérature, puis grâce à un ami de sa synagogue, de la philosophie. Nathan Devers en a fait sa vie.

Je ne dirais pas, d’ailleurs, que Nathan Devers a perdu la foi, comme le dit le quatrième de couverture. Je pense qu’il était beaucoup plus intéressé par le mystère, et par l’acquisition du savoir que par Dieu. Par les acrobaties intellectuelles et sémantiques, les raisonnements, que par la croyance ou la foi. Ce n’est que mon avis et j’interprète peut-être à tort ce qu’il en raconte.

Quoi qu’il en soit, c’est dans un français magnifique que l’auteur nous décrit son parcours spirituel et philosophique, d’une manière profonde et drôle, détachée et en même temps incandescente. Paradoxe apparent, il se plonge dans la philosophie pour le doute radical, et la capacité à sortir de ses déterminations, préjugés et certitudes : mais il finit par comprendre qu’on ne pense réellement qu’à partir d’un point de vue particulier, d’un ancrage dans un parcours, et il finit par accepter dans sa manière de philosopher son héritage judaïque. Il philosophe à proprement parler « en juif » : je retrouve dans sa méthode et sa manière d’articuler doute, questionnement, décalages systématiques dans le point de vue, une part du ton et de l’esprit de Levinas, lisible dans ses Quatre Lectures Talmudiques.

C’est un livre que j’ai dévoré, facile à lire, captivant. Nathan Devers a perdu la foi, peut-être, mais je vois aussi, dans son style, dans sa manière de penser en quoi il est toujours, finalement, religieux. Bien sûr pas dans le monde des idées, où il pratique le doute radical et cherche, toujours, à se réinventer, à questionner les vérités considérées comme acquises. Il n’y a pas beaucoup de place pour Dieu dans ce monde. Mais sa fibre personnelle, sa liberté, sa sensibilité, radicale, intense, tourmenté, et son engagement total dans ce qu’il fait montre une personnalité hors-norme, et un parcours très particulier, proche de l’ascèse religieuse.

A titre personnel, j’aurais envie de lui conseiller d’être un peu moins cérébral, d’utiliser plus ses mains, son corps, et de faire des enfants, pour équilibrer un peu ce tempérament de feu, inlassablement en quête d’un sens qu’il a philosophiquement déjà abandonné.

Étiquette : Judaïsme

-

Penser contre soi-même

-

Il n’y a pas de Ajar

C’est un petit livre brillant, drôle, intelligent, et – je crois que c’est le meilleur compliment que je pourrais faire à l’autrice – paradoxal. Il est paradoxal à plein d’égards : son sous-titre (« Monologue contre l’identité ») envoie dans une fausse direction (j’y reviendrai plus loin), sa structure (une préface de 30 pages pour un texte de 64 pages) indique un jeu de miroir entre l’auteur, son texte, ses personnages, bien en lien avec le sujet, mais montre aussi une hybridation de style entre l’essai et la fiction.

Brillant objet multiformes

Ce qui est sûr c’est que Delphine Horvilleur, femme rabbin, écrivaine, livre une magistrale oeuvre d’art sur l’identité, avec comme propos de rejeter non pas l’identité, mais le désir de pureté dans l’identité. S’appuyant sur le « caméléon » Romain Gary – Emile Ajar, elle souffle des idées puissantes, tissées entre elles très habilement, pour rejeter les identités prescrites, et chanter les louanges de la liberté des identités choisies, mais aussi passagères, inconscientes, mêlées, imaginées, hors-contextes. C’est une ode à la création, au roman, et à l’imagination, enracinée dans l’étrange personnalité multiple de Gary, et adossée par moment aux plus vieilles des histoires : celles de la Bible. C’est aussi un bel éloge du langage, et du sens qu’il peut (ap)porter. Le livre, en moins angoissant, m’a fait penser à la scène des miroirs dans la Dame de Shangaï. On pourrait reprocher à l’autrice sa virtuosité, mais ce serait comme reprocher à Cziffra de jouer la Campanella avec trop de brio !

Le paradoxe de l’identité

Je trouve ce livre admirable, mais il me semble mériter, non pas une critique, mais une remarque. Ce n’est pas un essai sur l’identité, bien sûr, mais on voudrait organiser, sur ce thème, un échange entre Nathalie Heinich et Delphine Horvilleur : en effet, le modèle de Heinich de l’identité sur trois plans, apporte plein de questions et d’éclairages au texte d’Horvilleur.

Il me semble, ainsi, que c’est un bien grand luxe que de pouvoir ainsi rejeter les identités prescrites, quand à l’évidence on a eu l’occasion d’en avoir une, transmise, apprise, travaillée. Descendante de survivants des camps de concentration, on ne devient pas rabbin par hasard. Le problème de l’identité ce n’est pas du on/off, c’est un travail, un cheminement, que Delphine Horvilleur a fait, et continue à faire, visiblement, mais pour livrer une histoire en forme de pirouette esthétique. Prendre la liberté de jouer avec son identité implique d’être suffisamment stable sur cette identité : on ne joue qu’avec ce qui existe. Rechercher la cohérence identitaire est tout aussi important que de ne pas s’enfermer dans une recherche de pureté identitaire.La cohérence identitaire est un élément fondamental de la compétence à la vie sociale et, au-delà, du bonheur d’exister. Nathalie Heinich

Par ailleurs, j’ai le sentiment à la lecture, que la grande intelligence d’Horvilleur, capable de créer des liens entre toutes choses, créative, brillante, montre aussi une sorte de frénésie virevoltante de récits. Les récits restent des récits, et s’ils ouvrent – c’est aussi leur fonction – sur du sens, de la tolérance, une capacité à vivre d’autres vies, d’autres filiations, ils présentent aussi l’inconvénient d’être imaginaires, et fictifs. Il est intéressant, aussi, de savoir recoller au réel. La vérité-correspondance ne doit pas être abandonnée pour la vérité-cohérence. Ce n’est pas antinomique. A nouveau, comprendre qu’il n’y a pas nécessairement de frontières nettes entre nos différentes identités, n’est pas synonyme de dissolution complète de l’identité. La réalité est que ces récits nous structurent, et sont autant de tuteurs pour guider notre identité. A quoi servirait un tuteur sans plant qui s’en sert pour grandir ?

Mais ce ne sont que des remarques à la marge : j’ai pris un grand plaisir à lire ce livre simple et complexe, profond et léger, paradoxal et clair. -

A la première personne

J’apprécie beaucoup Finkielkraut. C’est un penseur/auteur fin, rigoureux, honnête, et son écriture est toujours très agréable. J’avais dévoré « L’identité malheureuse » et « Un coeur intelligent » (et j’avais été déçu – pas par sa faute – de son dialogue manqué avec son amie).

Son nouveau livre, A la première personne, se lit tout aussi facilement, tout en étant d’une grande densité : beaucoup d’idées, ramassées dans des formules travaillées, beaucoup de citations de sources variées. Alain Finkielkraut y explique son parcours philosophique et spirituel. C’est passionnant, car on y découvre son histoire avec Pascal Bruckner, Levinas, Péguy (que décidément je dois découvrir) ou Heidegger, et leur impact sur sa propre pensée.

Comme je connais déjà bien Finkielkraut, j’avoue être resté un peu sur ma faim : j’aurais voulu avoir du nouveau, mais ce n’était pas le but du livre.Il y revient de manière très claire sur son histoire complexe avec son identité juive, mais dont j’avais eu un aperçu dans le livre de ses échanges avec Rony Brauman.

Et j’ai compris une partie de ce qui peut me séparer de certains intellectuels ; à la suite d’Heidegger, il s’inscrit dans la lignée des penseurs qui voient la technique comme le nouveau paradigme pour l’humain, avec ses avancées et ses travers. Je crois – peut-être ai-je tort – que, malgré le vrai changement qu’a constitué l’essor formidable des techniques depuis le 18ème siècle, que l’Homme est un animal technique. Depuis le début. Penser la technique comme extérieure à l’Homme, ou l’Homme sans technique/technologie, c’est un peu comme penser l’Homme sans la société. C’est utile, mais comme le rappelait avec justesse Nathalie Heinich, ces modèles binaires tendent à « reconduire une opposition individu/société qui charrie beaucoup d’impensés et d’illusions — au premier rang desquelles celle selon laquelle il pourrait exister des individus indépendants d’une société.» La même chose s’applique à la technique et à la technologie : il ne peut exister d’individus indépendants de la technique/technologie. C’est un autre sujet, mais cette partie m’a intéressée parce que j’y sens, pour la première fois une forme de désaccord philosophique avec Finkielkraut.

Je dois décidément faire une recension du bouquin de Simondon, « Du mode d’existence des objets techniques », qui m’avait passionné et que j’avais trouvé très profond justement sur ce sujet de la technique/technologie. Je vais devoir le relire, parce que c’était trapu.

Bref, « A la première personne » est un livre dense, stimulant, riche, bien écrit, et qui se dévore. Il permet de découvrir un peu plus la personnalité philosophique de Finkielkraut, ce qui, comme il le dit dès le début, est bien aligné avec sa volonté de toujours chercher la vérité. Je lui laisse le mot de la fin, qui est aussi le mot du début de son livre.

Parce que, malgré mes efforts pour ralentir le galop du temps, j’avance irrémédiablement en âge et aussi, je l’avoue, parce que je souffre des épithètes inamicales parfois accolées à mon nom, le moment m’a paru semblé venu de faire le point et de retracer mon parcours sans faux-fuyants ni complaisance.

Il ne s’agit en aucune façon pour moi de rabattre la connaissance sur la confession et de défendre une vérité purement subjective. Je ne choisis pas, à l’heure des comptes, de me retrancher dans la forteresse imprenable de l’autobiographie. Je joue cartes sur table, je dis d’où je parle, mais je ne dis pas pour autant: « A chacun sa vision des choses. » Je ne me défausse pas, par une déclaration d’identité, de la réponse à la question de tous les dangers : « Qu’est-ce qui se passe? » Rien ne me chagrinerait davantage que de contribuer à rendre ma réponse inoffensive en la psychologisant. Peu importent donc mes histoires, mes secrets, ma névrose, mon caractère! Le vrai que je cherche encore et toujours est le vrai du réel ; l’élucidation de l’être et des événements reste, à mes yeux, prioritaire. En dépit de la fatigue et du découragement qui parfois m’assaille, je poursuis obstinément cette quête. Je m’intéresse moins que ne m’affecte le monde. Cependant, comme l’a écrit Kierkegaard, « penser est une chose, exister dans ce qu’on pense est autre chose ». C’est cet autre chose que j’ai voulu mettre au clair en écrivant, une fois n’est pas coutume, à la première personne. -

Mots simples

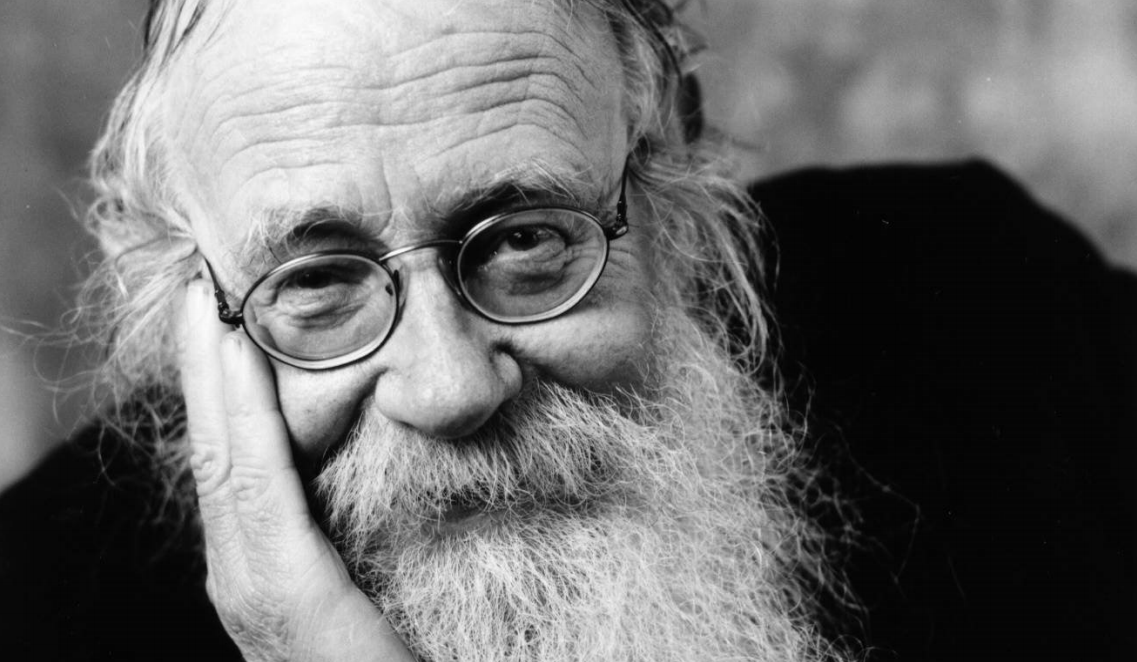

Le livre d’Adin Steinsaltz, rabbin et traducteur du Talmud, porte très bien son nom, Mots simples. Chaque chapitre de son livre aborde un mot « simple », car d’usage courant, mais qui bien sûr contient une grande richesse de signification : Amour, Bien, Jalousie, etc. J’ai trouvé ce livre très agréable à lire, intéressant, et finalement assez hors-norme. L’humilité et la simplicité du propos équilibrent à merveille l’ambition qu’il y a à vouloir traiter de tous ces sujets dans un seul livre. J’aime le ton de Steinsaltz, visiblement esprit très rationnel et scientifique. Son point de vue sur ces sujets est toujours intéressant. Vraiment un beau petit livre.

A propos de Dieu

Le dernier chapitre, consacré à Dieu, m’a confirmé deux choses que je pensais, plus ou moins confusément. Il me donne des mots simples pour le dire.

- La première, c’est que le judaïsme semble bien être une religion « sans Dieu » : Steinsaltz présente Dieu comme « l’intégralité de toute existence ». Cela me rappelle le fameux « Dieu ou la Nature » de Spinoza. Dans ce sens Dieu n’est qu’un mot limite pour dire notre incapacité à embrasser le « Tout ». Steinsaltz explique bien que l’anthropomorphisation de Dieu n’est qu’une béquille pour réussir à entrer en relation émotionnelle avec cet impensable. C’est du coup une question, il me semble, pour les croyants : comment interpréter tous les passages de la Bible où Dieu intervient comme un « personnage »? Au final, Steinsaltz avance l’idée que Dieu est aussi une croyance et une émotion innée en nous. Je trouve que tout cela est une manière d’expliquer, dans les termes qui seraient les miens, que Dieu n’a pas de volonté.

- la seconde, c’est que Steinsaltz met des mots très justes sur ce qu’est la croyance en Dieu, et qui me parlent car je crois que cela résume bien ce qui distingue un croyant d’un non-croyant. Je lui laisse le mot de la fin.

Dieu et le sens

La croyance en D-ieu peut être naïve et puérile ou bien raffinée et élaborée. Les images que nous nous en faisons peuvent être absurdes ou philosophiquement abouties. Cependant, cette croyance, une fois débarrassée de tout verbiage, se résume ainsi : l’existence a un sens. Certains pensent, probablement à tort, qu’ils le connaissent, alors que d’autres se contentent d’y réfléchir. Tout ce que nous vivons apparaît comme un ensemble décousu. Le fait que nous nous efforcions de relier entre elles ces différentes particules d’information repose sur notre foi, a priori, qu’il existe bien une certaine connexion.

Adin Steinsaltz, Mots Simples -

Philosophie et judaïsme

Je viens de terminer le livre de Sophie Nordmann, Philosophie et judaïsme.

Comment articuler « religion » et « raison » ?

Il est consacré à trois philosophes juifs, entre lesquels l’auteur fait une liaison justifiée par les auteurs eux-mêmes (qui se réclament dans certains cas les uns des autres) et par leurs pensées qui comportent toutes une réflexion sur le judaïsme et sa place dans la philosophie, et surtout une réflexion sur la manière de penser la transcendance. Le point important et intéressant est le fait de vouloir articuler religion et raison, transcendance et philosophie. Ces trois philosophes sont Hermann Cohen (1842-1918), Franz Rosenzweig (1886-1929), Emmanuel Levinas (1906-1995).

Vers une religion de la raison

J’ai trouvé ce livre très intéressant, notamment la découverte d’Hermann Cohen. J’ai été plus déçu par la partie sur Rosenzweig et Levinas (que pourtant j’aime beaucoup, pour le peu que j’en connais).

Voici quelques idées fortes que je garderai de cette lecture :- l’éthique aborde l’homme uniquement sous l’angle de l’humanité, de l’Homme. Du coup, pour Cohen, la morale, nécessaire et universaliste, est incomplète pour comprendre dans toute sa singularité chaque être humain. Selon lui, c’est le rôle de la « religion de la raison » qui remplit ce rôle, complémentaire de la morale et de l’éthique. L’homme ne se réduit pas à l’Homme. Il y a, notamment sur le sujet de la souffrance (dans toute son étendue), une impuissance de la morale. L’action éthique concrète, ce n’est pas celle d’une individu abstrait face à un autre individu abstrait, c’est l’action d’un humain concret, particulier, vers un autre humain, dans une relation personnelle. il y a dans l’action morale un « tu », qui ne reste qu’un « il » dans l’éthique universaliste.

- Il y a une volonté chez Cohen que j’aime beaucoup, de construire une « religion de la raison », ancrée dans les monothéismes, mais qui exige des traditions religieuses un passage devant le tribunal de la raison. Cette volonté d’articuler transcendance et raison, foi et raison, n’est pas sans rappeler le superbe discours de Ratisbonne de Benoit XVI

- un passage très intéressant sur le monothéisme qui seul peut remplir ce rôle de « religion de la raison ». Le polythéisme, le paganisme, sont pour Cohen des voies sans issue pour qui veut articuler les exigences éthiques (universalistes) avec la transcendance (qui est en partie la conscience de la différence entre être et devoir-être). Seule l’affirmation d’un « Dieu un de l’humanité une » permet cela.

Beaucoup de choses à découvrir chez ces 3 auteurs, donc. Vous n’avez ici, via Sophie Nordmann, et avec mon filtre, qu’un tout petit aperçu.

On pourrait dire qu’Hermann Cohen est un précurseur, au même titre que le catholicisme, de la pensée personnaliste d’un Mounier, par l’accent mis sur le primat moral de la singularité et l’irréductibilité de chaque personne humaine. -

Interview d’Alain Boyer : septieme partie

Suite et fin de la partie de l’interview consacrée à l’Islam. Alain Boyer revient ici aux sources philosophiques du judaïsme, du christianisme et de l’islam. L’exposé est plus long, mais précise bien les différences existant entre ces trois courants de pensée. Et la difficulté intrinsèque pour une religion comme l’islam, dans laquelle le texte est sacré, à s’adapter à une société ouverte.

{suite de la partie précédente}

A. Boyer : […] Le judaïsme était fondamentalement une religion « pour les Juifs », c’est à dire un alliance particulière d’un peuple particulier avec le Dieu créateur de tous les hommes. Déjà il y a une petite difficulté, que certains Juifs croyants réfutent en s’appuyant sur le fait qu’on a mal interprété la Bible, mais il y a quand même l’idée de « peuple élu ». Elu, ça veut dire « choisi » en latin (on dit « mon élu(e) », pour dire « mon aimé(e) »). Donc le peuple élu, c’est le peuple préféré, les autres peuples étant restés dans le polythéisme. Mais le judaïsme, comme tu le sais, n’est pas prosélyte — sauf juste avant JC — fondamentalement, les Juifs veulent rester entre eux. C’est une forme de communautarisme religieux. Encore fois, je n’ai rien contre, si ils veulent être entre eux, mais ils n’ont pas l’intention de convertir le monde entier à leur religion.

Si on en revient au Christianisme, fondé par Jésus, bien sûr, Dieu pour les chrétiens, un homme admirable pour les autres (dont je suis, puisque j’ai perdu la foi catholique, j’ai oublié de le dire tout à l’heure, mais c’est important : en Mai 68 en devenant marxiste, je devenais athée, c’était conséquent, Dieu était l’image du père, et je n’ai jamais retrouvé cette foi. Parfois je regrette de ne plus l’avoir parce que c’est bien utile, quand on y croit, pour se consoler des deuils successifs), donc le christianisme, fondé par Jésus, mais qui n’a rien écrit (comme Socrate) a été fondé du point de vue scripturaire par saint Paul, qui est comme je le dis souvent à mes étudiants le seul être humain à ma connaissance a avoir été à la fois rabbin juif, éduqué en grec (la langue dans laquelle il écrivit), citoyen romain et chrétien ! Le seul homme a avoir ces 4 « qualités ». Et c’est lui le premier fondateur du christianisme comme « nouvelle religion ». Les Epîtres de Paul précèdent les Evangiles. C’est une histoire de conversion, parce qu’il a commencé par martyriser les chrétiens, c’est raconté par son disciple Luc, dans les Actes de apôtres. Deux phrases importantes : une dans l’Evangile, lorsque les Pharisiens, un des groupes qui, sous l’occupation romaine, (coloniale, impérialiste) ont décidé, non pas de collaborer, mais de ne pas se révolter contre les Romains, à partir du moment où ceux-ci acceptaient que la religion (la chose la plus importante) juive puisse être pratiquée, en particulier dans le Temple. C’étaient des gens très pieux, dont Jésus critique la pratique de certains (pas tous !), car ils lui semblaient pratiquer la Thora seulement de manière « extérieure », hypocritement. C’est le courant pharisien qui a donné le judaïsme après la destruction du Temple d’Hérode à Jérusalem (dont il ne reste que le fameux « Mur des Lamentations », enjeu politique actuel considérable !) par les Romains (Titus, pourtant amoureux de la Juive Bérénice..) , en 70.

Ce sont des gens qui comme Jésus croyaient à la vie après la mort, et ce contrairement aux Saducéens, les grands prêtres du Temps, mais qui se demandaient ce qu’était ce rabbin, ce docteur de la foi appelé Jésus. Les pharisiens viennent dire à Jésus, est-ce que tu es sur notre position, ou est-ce que tu es un zélote ? Les zélotes c’étaient ceux qui proposaient la révolte armée. Certains historiens émettent l’hypothèse que Juda était un zélote, voire un sicaire, et au fond pensait qu’il fallait passer à la lutte armée, et que le sacrifice de Jésus était quelque chose qui allait provoquer le soulèvement. Le soulèvement a eu lieu puisque Jésus est mort en 30 après JC (né .. en 3 avant JC ! ), et la révolte a eu lieu 40 ans après, en 69-70, mais sans rapport avec la crucifixion de Jésus. Les pharisiens veulent le piéger, en demandant à Jésus : « Est-ce qu’il faut payer l’impôt ? »

La question de l’impôt est toujours une question centrale, philosophiquement, politiquement, et économiquement. Dès qu’il y a Etat, il y a impôt. Et dès qu’il y a colonisation, il y a impôt. Faut-il payer le tribut à Rome ? La désobéissance civile, c’est d’abord refuser de payer l’impôt. Quand on n’est pas d’accord, et qu’on ne veut pas se révolter militairement. Mais c’est déjà une forme de révolte, puisque si on ne paye l’impôt, les Romains vont venir nous mettre en prison. On était sous Tibère, le premier tyran romain. L’envoyé de Tibère, c’était Ponce Pilate, c’était une domination très forte, mais ils laissaient la religion tranquille. Alors les Pharisiens demandent : « Faut-il payer l’impôt ? » et ils montrent à Jésus une pièce de monnaie, où il était écrit « César » (le nom de tous les empereurs). Jésus prend la pièce et dit « qu’est ce qu’il y a sur cette pièce de monnaie? » : c’est l’image de « César » (L’Empereur Romain, l’Etat incarné et quasi divinisé..) . Et il leur rend la pièce en disant cette phrase célèbrissime : » Il faut rendre à César, ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». L’évangile dit que les pharisiens sont repartis en se demandant ce qu’il avait bien voulu dire… Mais c’est une phrase qui a eu énormément de conséquences politico-philosophiques. Ce qui est à Dieu est plus important que ce qui est à César (la religion est au-dessus de tout). Mais en même temps, séparation du politique et du religieux.. C’est à dire pas de révolte contre les Romains, et dualité des autorités. Mais dualité hiérarchisée, Dieu est au-dessus de César, même s’il faut quand même obéir à César. La solution sera la conversion pacifique de l’Empire, a urique du martyr, et qui aura lieu avec la conversion de l’Empereur Constantin, trois siècles après ou presque, et qui est l’évènement le plus important de l’histoire de l’Europe ! Et le propos de Jésus est corroboré dans l’Epitre de Paul au Romains (« épître », c’est une lettre, il écrivait aux chrétiens de Rome), 13 ligne 1 ; Paul devenu chrétien, car converti sur le chemin de Damas, où Jésus lui était apparu et lui avait dit « Pourquoi me fais-tu du mal? » puisqu’il faisait partie des gens qui martyrisaient les premiers chrétiens, en tant que rabbin juif orthodoxe. Converti, donc, il annonce « la bonne nouvelle » (« évangile » en Grec), Claude était l’empereur à ce moment , mais Paul finira martyrisé par Néron, comme Pierre (lui, sur le mont Vatican), saint Paul dit donc « toute autorité vient de Dieu » (« Omnis potestas a Deo »). Cette phrase aura une importance considérable.

Le christianisme est donc fondé sur cette espèce de tension terrible, mais féconde, avec l’idée d’une séparation des autorités, mais en même temps qu’il faut obéir aux autorités politiques, quelles qu’elles soient, sauf si elles empêchent le culte chrétien, qu’on continuera à faire, même dans les « catacombes ». Mais il vaut mieux obéir à Dieu, en cas de conflit. C’est ce que Spinoza appellera le problème théologico-politique. Mais cette phrase de Jésus (« rendre à césar ce qui est à césar, et à dieu ce qui est à dieu ») ouvre la voie à l’idée d’une séparation possible du politique et du religieux. Mais Pierre a aussi dit « il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes », phrase sur la quelle s’appuieront les Protestants au 16e siècle, après l’horrible massacre de la Saint Bathélémy (1572), pour justifier le « tyrannicide ».

L’Islam, de l’autre côté, refuse plusieurs thèses du christianisme : d’abord l’idée de l’incarnation. si on me demande si je suis chrétien, je réponds « ça veut dire quoi être chrétien ? ». J’admire la morale évangélique (pas tout) ! Mais, « être chrétien », ça veut dire que Dieu s’est incarné, en Jésus. Jésus est Dieu, et il est ressuscité. On rajoute le Saint-Esprit, ça fait trois personnes en une seule nature. C’est le dogme chrétien : Sainte-Trinité. Cette idée, l’islam la refuse et fait de Jésus l’avant-dernier prophète. Les Juifs disent, quant à eux, que Jésus est un faux-prophète. L’islam reconnait que le christianisme fait partie des écritures saintes. Abraham, Marie sont très importants dans l’Islam. Alors que pour les juifs, Abraham oui ! mais pas Jésus ni sa mère ! (Il y a une plaisanterie juive là -dessus, qu’un ami (juif) m’a racontée : comment on est sûr que Marie était juive ? parce qu’elle prenait son fils pour un dieu ! C’est une blague sépharade…) L’islam abandonne l’idée de la nature divine de Jésus, revient à la circoncision (ce qu’avaient aboli Paul, Pierre et Jacques). La circoncision doit être celle du coeur (en hébreux, circoncision c’est le même mot que alliance, berith, c’est le signe de l’alliance d’Abraham avec son Dieu). L’islam est proche du judaïsme au point de vue doctrinal. Monothéiste. Mais ils retiennent du christianisme l’idée que la religion doit être universalisée. Ce que les juifs ne voulaient pas. Mais les musulmans n’ont pas à « rendre à césar ce qui est à césar , et à dieu ce qui est à dieu ». Ce qui fait que l’idéal coranique, c’est l’oumma (communauté), régie par la charia (droit) qui n’est pas toute abbérante (il y a des choses très bien dans la charia, l’idée de justice sociale…) mais qui est quand même du 7ème siècle ! Lapidation des femmes adultères ! (refusée par Jésus dans un des plus beaux passages de l’Evangile…)

à‡a date un peu…

à‡a date un peu, quand même ! Mais il n’y a pas cette possibilité d’ouverture que donnait la phrase de Jésus. C’est un problème. Le second problème, qui est important, c’est que, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens, les textes sacrés sont sacrés (ce sont des « auctoritates »), mais ce sont quand même des oeuvres d’hommes (à part les 10 commandements dictés à Moïse par Yavhé sur le mont Sinaï), tout le reste c’est l’oeuvre d’hommes. La Bible est écrite par des hommes. D’une certaine manière, ça peut être discuté. à‡a a été écrit par des hommes, à une certaine époque. La doctrine musulmane consiste à dire que le Coran est « incréé », comme …Jésus-Christ (= Messie) pour les Chrétiens. Il a le même statut que Dieu. Absolument intouchable. Evidemment interprétable, tout est interprétable, c’est ce qu’on appelle l’herméneutique, ça a été inventé pour l’interprétation de la Bible (Schleiermacher). Mais il y a quelque chose de beaucoup plus, je ne veux pas être insultant, de plus rigide dans l’adhésion au Coran. C’est Dieu. C’est Dieu lui-même qui prononce ces mots ! Puisqu’on sait en plus que Mahomet était illettré. Ce n’est pas lui qui parle, il n’est que le transmetteur. Il y a Mahomet qui parle, et on rapporte aussi ses propres propos humains (les hadiths), mais le Coran c’est Dieu ! Comme c’est Dieu, tout est absolument vrai ! on ne touche pas une virgule !

Ca, ça pose un problème, parce qu’il y a une sourate, la sourate 4 sur les femmes, qui contient un certain nombre de choses qui sont un progrès par rapport à ce qu’étaient les pratiques des nomades arabes à l’époque pré-islamique. On ne peut avoir que 4 femmes, avant c’était autant qu’on voulait. Mais Mahomet précise qu’on peut avoir aussi des maitresses. Il en avait lui-même 9. C’était un homme qui …aimait les femmes, et le sexe, contrairement à Jésus (d’après les textes). Il a deux caractéristiques, Mahomet, qui le distingue des autres fondateurs de religions comme Moïse ou Bouddha ou Jésus : c’est un homme qui aime les femmes, mais qu’il ne les rends pas égales en droit aux hommes,et surtout c’est un chef militaire, un conquérant. Historiquement, étant donné cette foi universelle, l’islam a fourni une idéologie pour conquérir un empire mondial ! En un siècle, les Arabes sont arrivés à Poitiers ! A partir de la Mecque, en un siècle ! Et de l’autre côté jusqu’en Chine et en Inde. Donc, potentiellement, le monde doit être musulman, pour son bien, son salut.

C’est ce que j’avais cru comprendre, qu’il y avait la distinction entre l’umma, le monde musulman, et le reste du monde qui est à laisser en paix si on ne peut pas faire autrement, soit à conquérir.

Absolument ! cela dit, alors qu’on était dans la période la plus noire du moyen âge occidental. Culturellement, il n’y avait plus que les couvents, c’était le moyen âge le moins cultivé (à part la parenthèse de Charlemagne), les musulmans ont développé à Bagdad, ou à Cordoue, des civilisations extrêmement raffinées, évoluées. A partir du 12ème siècle, je n’ai pas d’explication, c’est l’inverse qui s’est passé. L’Europe a pris son envol, profitant d’ailleurs de la science arabe, inspirée surtout des Grecs. Mais aussi, les chiffres, que les Arabes avaient pris chez les Indiens, notamment le zéro Les grammairiens indiens avaient inventé un signe pour décrire l’absence de phonème, c’est à dire avaient inventé le 0., que les Grecs n’avaient pas, pour des raisons philosophiques profondes. L’Un est avant tout, le rien, le « zéro », n’est pas.

Oui, on dit « szifr » en arabe, qui a donné « chiffres »

Oui. Donc les Arabes avaient importé et fait progresser la culture grecque. Il y a eu de très grands philosophes, Avicenne, Avérroès. Mais tout ça s’est arrété au 13ème sicèle. Alors qu’au 13ème siècle, l’occident commence la renaissance, la science, l’art, les républiques reviennent, les idéaux de liberté, la bourgeoisie commerçante. Le monde arabo-musulman, lui n’a pas bougé. Il y avait une lutte entre les philosophes éclairés, pour aller vite, et les théologiens dogmatiques, qui l’ont emporté. Et depuis, rien….

Pour un observateur non érudit, on a l’impression que c’est ce qui manque, en ce moment, cette prise de distance par rapport au texte, et que c’est ce qui remettrait cette culture en mouvement ?

Oui, simplement elle est nécessaire, mais elle est plus difficile ! Etre chrétien, c’est croire à la divinité du Christ, être musulman, c’est croire à la divinité du Coran. Du texte. C’est difficile d’être musulman, et de dire, « bon, la sourate 4 sur les femmes, c’est lié à l’époque, mais ce n’est plus valable maintenant ». Qu’il faille trois femmes pour le témoignage d’un homme, c’est dans le Coran. Et le Coran, c’est Dieu. Et Dieu est éternel et absolument véridique.

De là , effectivement, viennent beaucoup des difficultés d’adaptation à une société ouverte et démocratique.

Exactement. « Société ouverte » c’est une expression de Popper.

Justement, on va peut-être passer à Popper. En tout cas merci beaucoup pour ces éléments historiques et philosophiques, que je ne connaissais pas bien du tout, et …

Mais je ne veux pas être catégorisé comme anti-musulman. Simplement, si j’étais musulman, avec des convictions démocratiques et libérales, j’aurais un problème.

Oui clairement, l’Islam à un problème avec la démocratieIl faut qu’ils le règlent.

Oui, et je trouve que pour ça il faut qu’on entende des gens qui se revendiquent comme musulmans, désolé je sors un peu de l’interview, et qui en même temps prônent une distance par rapport aux textes. Certains le font, y compris dans des pays où l’islam est la règle, avec beaucoup de courage, mais ça reste rare, je trouve…

Le problème, c’est que pour les fanatiques, parfois dirigeants religieux, les musulmans dont tu parles, et qui existent, en Inde, en Egypte, en Iran, en Algérie, sont pour les fanatiques dogmatiques les pires ennemis. Parce que ce sont des traitres. Ce n’est pas l’adversaire chrétien. C’est le traitre interne. Alors lui, couic !

Justement, dans les pays démocratiques, c’est notre rôle d’aider cette prise de parole, et de la favoriser….?

Oui tout à fait.

Retrouvez les autres parties de l’interview dans le sommaire !