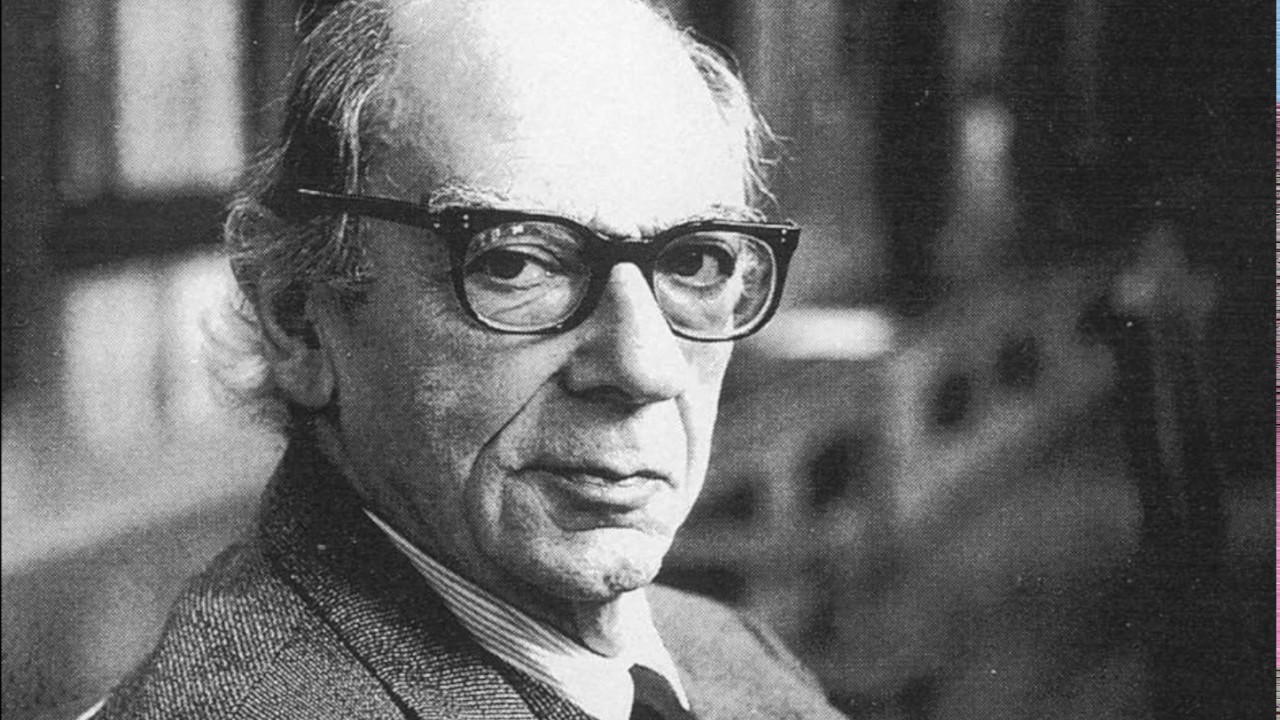

Camille Dejardin, docteur en science politique et professeur agrégée de philosophie, vient de publier aux Editions Gallimard « John Stuart Mill, libéral utopique » (sous-titré Actualité d’une pensée visionnaire (coll. Bibliothèque des idées, 2022), essai qui prolonge sa thèse de doctorat dévolue à la redécouverte de la théorie politique millienne. C’est un livre remarquablement bien écrit, d’une grande clarté conceptuelle, et – bien sûr – on ne peut plus expert sur la pensée de John Stuart Mill.

Biographie intellectuelle

Car Camille Dejardin s’intéresse uniquement aux idées, et dresse dans cet ouvrage un panorama très complet de la pensée de Mill. Elle n’y glisse que les éléments biographiques qui éclairent le parcours intellectuel de Mill. Il est à souligner que son enfance et sa formation, et sa vie, sont tout à fait hors du commun. L’auteur commence l’ouvrage avec un thèse simple mais tout à fait juste : Mill, souvent associé à l’utilitarisme parce son père était un adepte de Bentham, penseur central du libéralisme, est un auteur qui dépasse largement ces étiquettes tant son génie a embrassé largement tous les sujets, avec une honnêteté et une exigence impressionnante, en gardant toujours à l’esprit la vue d’ensemble sans jamais perdre ni le goût des détails, ni le sens de la nuance. Un vrai penseur du réel, en quelque sorte.

Camille Dejardin illustre fort à propos l’ouverture d’esprit et le goût de l’échange de Mill par une liste incroyable :

Penseur complet de la démocratie moderne, et de la vie bonne

L’ouvrage dans sa première partie revient sur la pensée riche et complexe de Mill, qui prend à la fois le meilleur du socialisme, du conservatisme et du libéralisme (en donnant une primauté à ce dernier). La deuxième partie explicite le titre « Utopie libérale », en montrant comment Mill a toujours réfléchi, à partir du réel, à proposer une meilleure organisation sociale, une meilleure société, en insistant toujours sur les ressorts individuels. C’est une sorte d’ »aristo-démocratie » qu’il définit ainsi, tout en réfléchissant aux conditions d’existence de celle-ci (notamment l’éducation), et aux limites qu’il convient de fixer à l’action humaine. Sur certains de ces points, je me trouve moins en accord avec Mill, mais cela reste incroyable de voir qu’il a, comme Tocqueville, prévu une grande partie des problématiques que le développement des sociétés libérales allaient provoquer, et auxquelles nous sommes confrontés.

Religion de l’humanité

Il a également réfléchi sur le besoin de spiritualité et a proposé une sorte de « religion de l’humanité » qui assumerait la nécessité de formes de transcendance et de sacré, sans sortir pour autant du champ de la rationnalité. Passionnant. Je ne résiste pas, comme Camille Dejardin, à citer ce passage de Mill, tiré de Utility of Religion :

Cela rejoint une autre piste de lecture qui m’attend dans ma pile (Hermann Cohen).

Excellent ouvrage

J’ai tout de même eues quelques petites frustrations à la lecture. L’auteur montre, par quelques petites références à des discussions actuelles en s’appuyant sur des auteurs contestables, son appartenance à la gauche politique, et sort de son rôle de passeur. Rien de grave – c’est son droit le plus strict, surtout dans le cadre d’un essai – mais cela montre ses limites. Voir les noms de Piketty, Stiglitz ou Pierre Rabhi est surprenant dans le cadre de cet essai (quid de Bastiat, et Hayek – qui est celui qui a oeuvré pour regrouper et faire connaitre l’oeuvre de Mill?). Tout comme de voir quelques approximations sur les relations de cause à effet concernant la fécondité (que l’on retrouvait d’ailleurs aussi dans Le monde sans fin), ou une confusion entre régulation et réglementation. Tout cela n’est pas bien grave : il est logique que l’auteur fasse résonner la pensée de Mill avec ses propres aspirations et positions, c’est le propos de son livre. Mill est un penseur très actuel. Et je partage son avis. Je la remercie d’avoir, avec autant de clarté, proposé un voyage assez complet dans l’oeuvre foisonnante de Mill. Le livre est bourré de citations de Mill que je vais ajouter à ma collection personnelle. Un très bon ouvrage, rigoureux, citant toujours les sources, et apportant un regard passionnant sur un auteur non moins passionnant ! Sa conclusion personnelle est magnifique, je trouve, et j’en utilise un extrait pour lui laisser le mot de la fin :

Je vais aller maintenant écouter cette conférence de Camille Dejardin, que j’ai tenu à ne pas découvrir avant d’écrire cette recension.

Cet article a été publié dans le magazine L’incorrect de novembre 2022, et sur le site : Purgatoire terrestre