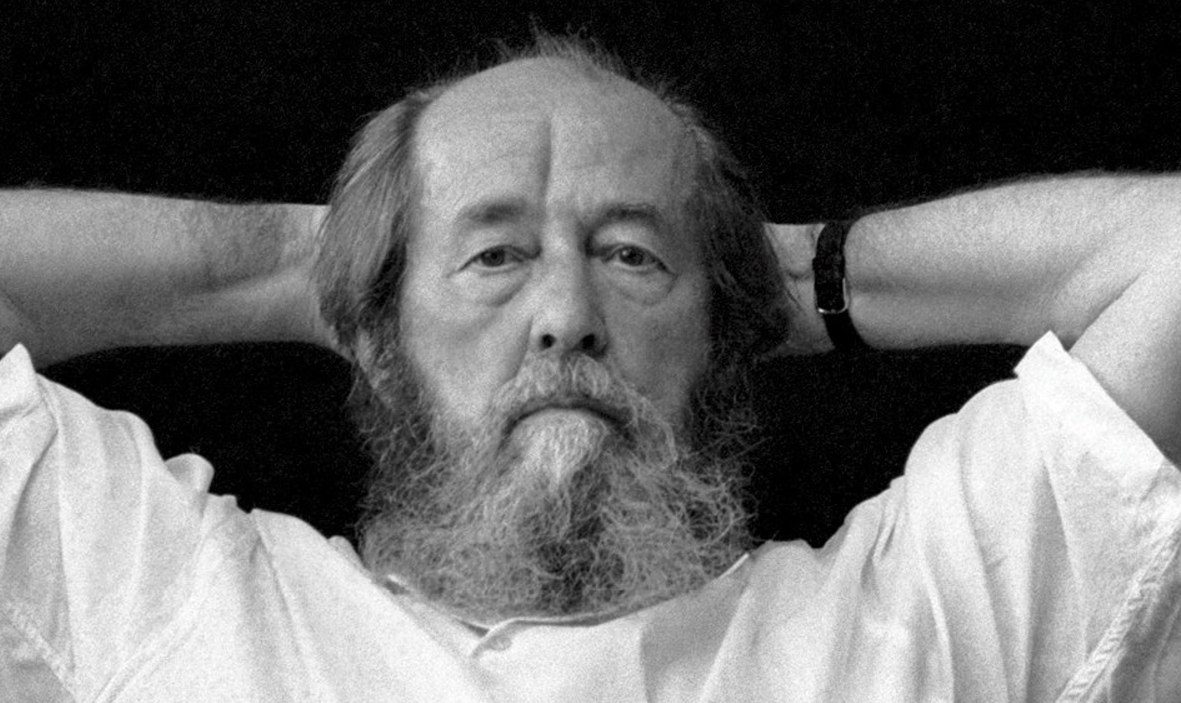

En 1978, quatre années après avoir été déchu de sa nationalité par le pouvoir communiste, et expulsé de son pays, Alexandre Soljenitsyne prend la parole devant les étudiants de Harvard. Son discours est un discours de vérité, tranchant comme un couteau, sans fioritures, sans pincettes. Il n’est pas venu passer de la pommade aux étudiants, ou au monde occidental. Non : il vient expliquer qu’il est atterré par ce qu’il voit depuis qu’il est arrivé en Occident, à commencer par le manque de courage :

Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l’Ouest aujourd’hui pour un observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement, dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque pays, et bien sûr, aux Nations unies. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante, d’où l’impression que le courage a déserté la société toute entière. Bien sûr, il y a encore beaucoup de courage individuel, mais ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. Les fonctionnaires politiques et intellectuels manifestent ce déclin, cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs actes, leurs discours et, plus encore, dans les considérations théoriques qu’ils fournissent complaisamment pour prouver que cette manière d’agir, qui fonde la politique d’un Etat sur la lâcheté et la servilité, est pragmatique, rationnelle et justifiée, à quelque hauteur intellectuelle et même morale qu’on se place. Ce déclin du courage, qui semble aller ici ou là jusqu’à la perte de toute trace de virilité, se trouve souligné avec une ironie toute particulière dans les cas où les mêmes fonctionnaires sont pris d’un accès subit de vaillance et d’intransigeance, à l’égard de gouvernements sans force, de pays faibles que personne ne soutient ou de courants condamnés par tous et manifestement hors d’état de rendre un seul coup. Alors que leur langue sèche et que leurs mains se paralysent face aux gouvernements puissants et aux forces menaçantes, face aux agresseurs et à l’Internationale de la terreur. Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin ?

Les pages consacrées à la tolérance vis-à-vis de la violence et de la criminalité, comme celles où il expose – en 1978! – à quel point les médias sont de véritables propagateurs de mensonges, sont tout simplement incroyables. Son constat est implacable, et son analyse des causes le conduit à identifier une vision dogmatique de l’humanisme qui a perdu de vu la spiritualité et la transcendance.

Nous avions placé trop d’espoirs dans les transformations politico-sociales, et il se révèle qu’on nous enlève ce que nous avons de plus précieux : notre vie intérieure. A l’Est, c’est la foire du Parti qui la foule aux pieds ; à l’Ouest, la foire du commerce : ce qui est effrayant, ce n’est même pas le fait du monde éclaté, ce n’est que les principaux morceaux en soient atteints d’une maladie analogue. Si l’homme, comme le déclare l’humanisme, n’était né que pour le bonheur, il ne serait pas né non plus pour la mort. Mais corporellement voué à la mort, sa tâche sur cette terre n’en devient que plus spirituelle : non pas l’accomplissement d’une quotidienneté, non pas la

recherche des meilleurs moyens d’acquisition, puis de joyeuse dépense des biens matériels, mais l’accomplissement d’un dur et permanent devoir, en sorte que tout le chemin de notre vie devienne l’expérience d’une élévation avant tout spirituelle : quitter cette vie en créatures plus hautes que nous n’y étions entrés. Il est impératif que nous revoyions à la hausse l’échelle de nos valeurs humaines. Sa pauvreté actuelle est effarante.

On peut, bien sûr ne pas partager l’intégralité de l’analyse de Soljénitsyne. Mais sa force, la lucidité de son regard posé sur notre société en 1978, voyant le délitement à l’œuvre, nous oblige à la considérer. Elle devrait faire partie des textes à faire lire et à discuter au Lycée.

Le texte du discours est en ligne (je l’ai lu pour ma part dans l’édition des Belles Lettres). Pour ceux qui voudraient le découvrir tout de suite, la vidéo de ce discours est disponible sur Youtube :

Étiquette : Liberté

-

Un souffle de liberté

J’ai suivi de près la campagne US sur X. Contrairement à ce que nous serinait les médias depuis des mois, Donald Trump, après un parcours proprement exceptionnel (multiples tentatives juridiques, monde médiatique vent debout contre « Hitler », deux tentatives d’assassinat) a été réélu haut la main. Une véritable vague républicaine. Bien sûr, les ralliements de poids, tout à fait justes et compréhensibles, de @elonmusk, @RobertKennedyJr, Vivek Ramaswamy, et autre @joeRogan ont pesé dans la balance. Le génie de la communication de Trump aussi bien sûr. Mais surtout, surtout, le fait qu’ils aient fait leur campagne sur les vrais sujets : moins de bureaucratie et d’étouffement étatique, guerre au wokisme, fin des frontières ouvertes, sortie des folies « climatiques », retour à la croissance et à moins de dette. C’est simple : quand on parle aux gens des vrais sujets, sans mentir en permanence, et sans leur vomir à la tronche, ça marche.

Enseignements et doutes

J’aimerais penser qu’il est possible de tirer quelques enseignements pour la France, et que certains politiciens vont s’inspirer de cette remarquable campagne pour s’unir, parler plus vrai et sans détours des vrais sujets (comme @ZemmourEric le fait si bien). Mais quand je vois le niveau de l’Assemblée, des débats, et des petits cris d’effarouchés que poussent les uns et les autres quand on ose dire les choses en vrai, et au moment où des pogroms ont lieu sur le sol européen, je suis un peu sceptique. Néanmoins, quel kif : bravo au peuple américain d’avoir mis une telle raclée aux gauchistes et aux journalistes.

Mise à jour : pour le plaisir voici un petit extrait qui montre, sur le sujet de la liberté d’expression (1er amendement US), comment on défend concrètement un principe.YES!

pic.twitter.com/yrtfxAGfXi— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2024

-

L’Etat peut-il nous voler ?

Dans des discussions récentes, dans une interview récente de Philippe Nemo, et d’une manière générale dans la pensée libérale, cette question se pose. L’Etat peut-il nous voler ? Certains impôts et taxes, par leur caractère confiscatoire ou spoliateur, peuvent-ils s’apparenter à du vol ?

Bien poser la question…

Comme toujours, avant de répondre, il convient de se demander si la question est bien posée, ou si c’est la bonne question. Première chose, « l’Etat » ne fait rien, ne pense rien, ne veut rien. Seules les personnes pensent. Donc, la première clarification à faire, c’est de penser que la manière dont « l’Etat » se comporte vis-à-vis des citoyens est la somme d’une (énorme) quantité d’actions individuelles passées, et présentes. Des députés qui écrivent et votent des lois et réglementations (il y a plus ou moins longtemps), des fonctionnaires ou des agents de l’Etat qui agissent en fonction de ces lois et des politiques actuelles, etc.

La deuxième clarification importante concerne la notion de « vol ». J’avais en tête cette pensée toute simple (simpliste?). Il n’y a que deux manières de transférer un bien d’une personne à une autre : librement, ou sous la contrainte. Je faisais donc le raccourci suivant : les taxes et les impôts me sont pris de manière forcée, donc c’est du vol. Mais c’est bien sûr plus complexe comme nous allons le voir, ce qui ne change pas nécessairement ce point de vue radical. Revenons aux définitions.

Vol :

Action de s’emparer frauduleusement de ce qui appartient matériellement à autrui.

Fraude :

1. Action de tromper, d’abuser autrui en contrevenant aux règlements, d’employer la ruse pour le mystifier.

2. (Droit civil) Acte accompli en vue de porter atteinte délibérément aux droits et intérêts d’autrui.

3. (Droit pénal) Tromperie, acte de mauvaise foi par lequel on lèse quelqu’un en se soustrayant aux règlements.

Voilà qui apporte un élément complémentaire à la discussion. Le vol consiste à s’emparer de quelque chose de manière frauduleuse, ce qui signifie en contrevenant aux règles, ou (point 2) en portant atteinte aux droits d’autrui. La notion de vol implique donc deux notions très importantes : les règles (règlements, lois tacites ou explicites) et les droits.Une loi peut-elle être injuste ?

Première remarque : pris sous l’angle du non-respect des règles, la question devient tautologique. Puisque ce sont les hommes de l’Etat qui édictent et font appliquer les règlements, ils peuvent donc en édicter certains qui sans jamais se retrouver « en fraude » peuvent néanmoins être compris et perçus comme « du vol » (au sens de « nuire aux droits » des citoyens, notamment le droit de propriété). Cela amène sur une autre question : « une loi ou une règle peut-elle être injuste ? ». La réponse est oui bien sûr. Le droit naturel des humains peut être piétinés par le droit positif voté d’autres humains. Que l’on songe aux lois d’exclusion des juifs sous Hitler… Une loi, oui, peut-être injuste. Donc le fait de « frauder » n’est pas en soi suffisant pour définir le « vol ». Le fait des léser des droits est fondamental dans cette histoire.

Deuxième remarque : il me semble que l’on se retrouve donc, directement, dans la discussion, centrale dans l’œuvre d’Hayek (Droit, législation et liberté) sur la distinction entre loi et réglementation (à vous d’aller lire cet article). Pour faire simple et rapide : dans une société de liberté (mais la nôtre l’est-elle toujours?), les règles justes sont des règles de juste conduite abstraites, montrant aux citoyens les barrières à ne pas franchir pour ne pas « heurter » les droits des autres, d’une manière réciproque. Les règlementations qui visent un état de choses particulières (égalité de fait entre les citoyens, attribution de privilèges (ou de pénalités) à telle ou telle catégorie de citoyens, ou d’acteurs économiques) sont presque toujours injustes. Elles reposent sur une prémisse fausse : penser qu’une autorité centrale peut organiser le détail de la société, de l’état des choses, et qu’il est possible à une intelligence humaine d’embrasser les conséquences -inconnues- d’une multitude d’actions individuelles. Cette négation de l’ordre spontané (associé à la liberté de la société) est un non-sens philosophique, politique et moral. Le seul impôt moralement juste est l’impôt proportionnel (conforme à la Constitution) ; tout impôt progressif (visant à « rééquilibrer » un ordre qui serait injuste) est, à mon sens, injuste, et bâti sur un conception erronée de ce qu’est une société libre. Il est vrai que ses partisans ne cherchent pas, à mon sens, à bâtir une société de liberté et de prospérité, mais une société égalitaire, ce qui compte tenu de la nature humaine, est une forme de totalitarisme.Reformulation

Donc, non l’Etat ne peut pas nous voler, car d’une part « l’Etat » ne fait rien (ce sont les humains qui agissent), et d’autres part toutes les actions injustes des hommes de l’Etat (spoliation, négation du droit de propriété, etc.) le sont toujours dans un cadre « légal », du moins réglementaire. Ils ne peuvent pas nous voler, puisqu’ils écrivent eux-mêmes la ligne qui distingue la fraude de la non-fraude.

Par contre, et c’était le sens mon avis naïf, oui, les hommes de l’Etat ont mis en place, et conduisent des actions injustes, qui bafouent les droits des citoyens. L’Etat ne peut pas nous voler, certes ; mais nous avons mis en place, depuis des décennies, par le biais de nos vote, par notre inaction et notre faiblesse, parfois de manière volontaire (pour certains), une société profondément injuste, où l’égalité devant la loi n’est plus respectée, où toute une partie des hommes de l’Etat et des sphères proches d’eux se gavent de ressources spoliées aux français vivants et aux français à venir. Soyons collectivement capables de voir cela, et faire dégonfler cet ensemble d’institutions devenues, malgré nous, l’ennemi des citoyens.

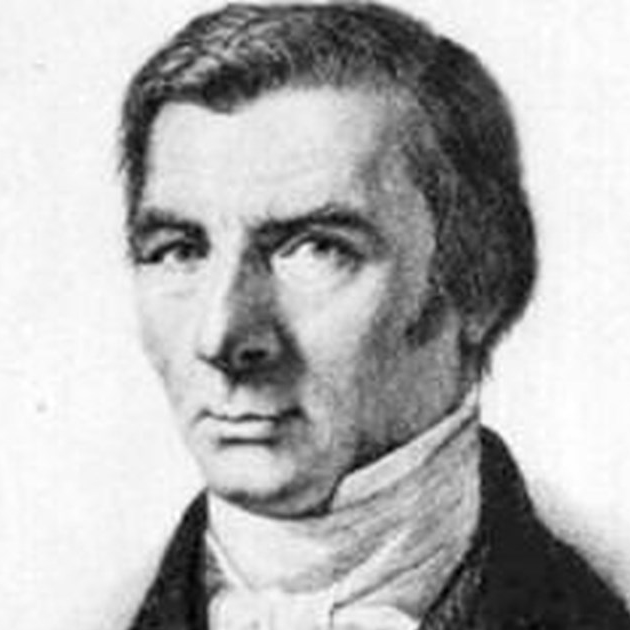

Relisons le grand Frédéric Bastiat, qui avait analysé tout cela (« L’État, c’est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde. ») il y a déjà longtemps… Le droit à la propriété est antérieur à la loi. Ce n’est pas la loi qui a donné lieu à la propriété mais au contraire, la propriété qui a donné lieu à la loi. Cette observation est importante, car il est assez commun, surtout parmi les juristes, de faire reposer la propriété sur la loi, d’où la dangereuse conséquence que le législateur peut tout bouleverser en conscience.

Le droit à la propriété est antérieur à la loi. Ce n’est pas la loi qui a donné lieu à la propriété mais au contraire, la propriété qui a donné lieu à la loi. Cette observation est importante, car il est assez commun, surtout parmi les juristes, de faire reposer la propriété sur la loi, d’où la dangereuse conséquence que le législateur peut tout bouleverser en conscience.Frédéric Bastiat (1801 – 1850) économiste, homme politique et magistrat français.

-

L’élégance de Bitcoin

Le livre de Ludovic Lars (@lugaxker), L’élégance de Bitcoin, sorti en 2023, est une véritable somme sur le Bitcoin : son histoire, J’utilise dans mes articles des liens vers Wikipedia : attention à la qualité des informations que vous y trouvez, surtout dans le champ politique. Wikipedia pullule, malheureusement pour ce beau projet, de gauchistes et de propagandistes de tous poils.ses principes – tant philosophiques, politiques que techniques – et ses enjeux y sont décrits de manière très complète, documentée et fouillée. Très agréable à lire, il est à coup sûr LE livre de référence en français.

Bon conseil

Lors de ma visite à la très chouette boutique Bitcoin Bazar (Paris 18ème), tenue par @bitcoinbazar21, j’ai pu discuter avec @bitcoinpointfr qui, dans la bibliothèque très fournie, m’a conseillé, pour rentrer dans des aspects plus techniques de lire le livre de Ludovic Lars. Et c’était un très bon conseil. Je me suis régalé, et j’ai beaucoup appris. Par moment, le livre rentre vraiment dans les aspects techniques, et j’ai du rendre les armes car je ne suis pas assez fort en informatique pour suivre. Mais ça n’est pas du tout le caractère principal du livre.

Les racines du Bitcoin

L’éclairage historique est absolument passionnant : tant sur la manière dont le Bitcoin est né, quand dans ses racines techniques ou philosophiques. C’est une histoire passionnante, vraiment, à découvrir. C’est presque un miracle que le Bitcoin ait pu être découvert, se mettre en place, résister, et finalement trouver sa place. Fruit étrange de la cryptographie, du cyberespace naissant, et des philosophies de liberté (Ecole autrichienne, agorisme, librisme, cypherpunk, extropianisme), son but et sa proposition de valeur étaient déjà très claire dans le fameux article / livre blanc de son créateur Satoshi Nakamoto :

Une monnaie électronique purement pair-à-pair qui permet des paiements en ligne envoyés directement d’un acteur à au autre sans passer par une institution financière.A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution.

Si les débuts ont été un peu chaotiques, dans les premiers usages, entachés de vente de drogues et d’activités plus ou moins légales, et affaibli par un système pas complètement en place ni robuste, la suite a montré tout le génie de l’invention géniale (des inventions en fait) de Nakamoto : mêler cryptographie, et un registre public distribué (la blockchain) sur un réseau d’ordinateur qui valident les transactions, a fait de Bitcoin, en 2024, une formidable nouveauté monétaire, financière et qui peut revisiter et bousculer l’action d’un certain nombre d’Etats, en redonnant une liberté monétaire aux individus, contre l’appauvrissement organisé par les faux-monnayeurs, et contre le contrôle par la censure financière rendue bientôt possible par les monnaies digitales des banques centrales.Seigneuriage

C’est un point commun à ceux qui s’intéressent au Bitcoin : ils ont « un peu » travaillé ce qu’est la monnaie (apprenez-en plus avec Saifedean Ammous @saifedean, Pascal Salin ou Philippe Herlin @philippeherlin). J’ai mis des guillemets à « un peu », car Ludovic Lars livre un chapitre magistral sur la monnaie, ses différents types et caractéristiques. J’y ai appris un terme que je n’avais lu encore nulle part, celui de seigneuriage (« Droit qu’un seigneur battant monnaie, puis le roi, prélevait sur la fabrication de cette monnaie. », TLFI). En d’autres termes, l’avantage financier dont profite celui qui émet la monnaie.

Le seigneuriage est ainsi le fait de tirer profit d’une industrie particulière : la production de monnaie. Il est le résultat de quatre mesures légales fondamentales que sont la contrefaçon légalisée, le monopole sur la production, l’imposition du cours légal et la suspension des paiements. Comme dans le cas de l’impôt, ces actions sont largement acceptées dans la mesure où elles émanent de la puissance publique. (p. 85)

L’Etat n’est pas le seul à bénéficier du seigneuriage, puisque l’Effet Cantillon (du nom de Cantillon) est un phénomène reconnu et observable : la non uniformité des effets sur les acteurs économiques de l’injection de nouvelle monnaie. Pour en savoir plus, je vous recommande l’excellente vidéo de @JonBlackFR à ce sujet : L’effet Cantillon, comment votre pouvoir d’achat vous est volé.Incontournable

Vous l’aurez compris, ce livre est incontournable, et je le recommande chaudement à tous ceux qui veulent découvrir Bitcoin de manière approfondie. Je laisse le mot de la fin à l’auteur, avec un extrait du dernier chapitre :

Bitcoin vit de la tension qui existe entre l’économie officielle, qui approuve le pouvoir sur la monnaie, et la contre-économie, qui s’y oppose. Du fait de cette tension, la culture cryptomonétaire est également constamment attaquée, notamment par les médias de masse, par les banquiers centraux et par les représentants de l’Etat. Il existe ainsi un nombre stupéfiant de détracteurs qui, travaillant pour l’adversaire, répètent à l’envi leur argumentaire de mauvaise foi. S’il est utile de se confronter à eux pour rétablir la vérité devant un public qui doute, il est vain de croire qu’ils disparaîtront ou perdront en visibilité. C’est pourquoi Bitcoin a besoin d’une tradition, d’une transmission culturelle d’individu à individu, qui permettrait d’expliquer ses principes de manière saine et organique au nouveau venu.

En particulier, le message de Bitcoin devrait toujours être un appel à la pratique, conformément aux mouvement idéologiques qui l’ont précédé, à commencer par les cypherpunks. Chacun devrait se sentir poussé à écrire (et à lire) du code, à déployer des fermes de minage dans la mesure du possible, à participer à l’économie circulaire, à conserver du bitcoin et à éduquer les autres sur le sujet, quand bien même ce la n’apporterait pas un gain financier direct. Car c’est aussi de cette manière que Bitcoin prospère.

Quoi qu’il en soit, Bitcoin ne peut pas être oublié. La découverte de Satoshi Nakamoto est là pour rester. Elle a déjà joué un rôle dans le combat pour la liberté humaine et devra probablement jouer un rôle encore plus grand à l’avenir. Son succès dépendra de l’action des personnes qui le soutiennent. La révolution ne sera pas centralisée. -

Pour un 1er Amendement

Je ne serais probablement pas d’accord en tout avec Etienne Chouard, mais il a raison quand il dit que tout citoyen devrait réfléchir à la Constitution. Et je pense que sur le point de la liberté d’expression, cela s’applique très bien.

Constitution

La définition de la Constitution dit bien sûr tout, mais je suis plus pragmatique que cela. De mon point de vue, il est plus simple de repartir des basiques : toute société humaine fonctionne en ayant un certains nombre de règles. Ces règles définissent un certain nombre d’interdits qui encadrent la liberté humaine, en précisant les conditions d’applications. Elles doivent être, pour être justes, adossée aux règles morales de la société en question, et valable pour tous de la même manière. Certaines de ces règles sont implicites, traditionnelles, et d’autres sont explicites, écrites. Je ne reviens pas là-dessus, j’en ai déjà parlé en détail ici : Loi et règlementation.

La Constitution, dans mon esprit, est un ensemble de principes et de meta-règles qui permettent de juger de la validité des règles (lois, règlementations, décrets, etc.). La Constitution définit ce qu’est une bonne règle.C’est dans cet esprit que le Bill of Right US a été écrit, et je le trouve bien plus puissant et pertinent que notre propre constitution (qui en fait, sans la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, n’est qu’une longue liste descriptive de l’organisation des pouvoirs, certes intéressante, mais guère utile pour parler « principe » ou « meta-règles »). Pourquoi ? Parce la première meta-règle, le premier amendement, dit qu’une bonne loi ne pourrait entraver la liberté de conscience et d’expression des citoyens. Le second amendement, dit qu’une bonne loi ne pourrait pas désarmer les citoyens. Le troisième précise que sauf cas très exceptionnel, le respect de la propriété privée sera absolu. Allez lire le texte, vous verrez qu’il réellement costaud. Les législateurs et hommes de pouvoirs ne peuvent pas faire taire les gens, les désarmer, les exproprier arbitrairement, etc. Ils essayent, mais les citoyens américains sont protégés par leur Constitution.

Liberté d’expression

Dans ce billet, je voulais partager mes interrogations et recherches sur la liberté d’expression (le 1er amendement américain), car elle est bien menacée. Pour en savoir plus sur la liberté d’expression, vous pouvez aller lire l’excellent article de la Stanford University. Les récents évènements en Angleterre le montrent : on y laisse des hordes armées circuler en ville pour terroriser tout le monde en appelant au meurtre, mais on peut emprisonner un citoyen pour ses propos sur les réseaux sociaux.

J’ai déjà rappelé ailleurs la magnifique démonstration de John Stuart Mill concernant la nécessité de la liberté d’expression.

Philippe Nemo a raison bien sûr, quand il dit qu’il faut abolir les lois de censures en France. Mais est-ce suffisant ? Je ne le crois pas.Constitution Française

Dans notre Constitution, la liberté d’expression n’est mentionnée nulle part. Un petit peu dans l’article 4 (« La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation »), mais le terme « équitable » laisse la porte ouverte à toutes les dérives. Le 1er amendement est beaucoup plus clair et radical :

Le Congrès n’adoptera aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou à l’interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d’expression, de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d’adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis.

Il faut aller chercher dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (à laquelle il est fait référence dans le préambule).

Article 10

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Article 11

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

L’article 11 pourrait sembler donner les mêmes garanties que le 1er amendement US, mais ce n’est pas le cas : il suffit qu’une loi (telles que celles dont l’abrogation est demandée par Nemo) délimite des cas où la liberté d’opinion n’est plus la bienvenue (selon qui ? pour quelles raisons ?) pour faire taire les gens. Un article de Constitution qui laisse la loi venir changer son sens n’est pas très solide. C’est d’ailleurs le cas en France, puisque des juges politisés autorisent et voient comme recevables des plaintes qui sont de véritables tentatives de censures. Qu’est-ce qui garantit la liberté d’expression en France ? Pas grand-chose. Pour une part de notre attachement culturel à ce principe, mais il faut regarder les choses en face : les gauchistes au pouvoir, y compris au Conseil Constitutionnel (voire la sortie de Fabius au moment de la dernière présidentielle), n’ont aucune espèce d’envie de laisser parler leurs opposants. On peut voir les attaques contre Cnews, C8, L’incorrect (pour des unes, par leur banque), et les dissolutions d’associations identitaires diverses comme autant d’exemples de cette réduction lente, mais sûre, de la liberté d’expression.Constitution Anglaise

La situation est beaucoup plus complexe en Angleterre, car leur système de règles est un mélange de règles coutumières, de droit positif contenu dans plusieurs documents différents : Magna Carta, Habeas Corpus, Bill of Rights, différents Acts). Mais ce qu’on peut y voir n’incite pas à l’optimisme : il n’y a pas de droit formel à la liberté d’expression, celle-ci reposant principalement sur la « common law » (droit coutumier ou jurisprudence). Quand la culture change, le « droit coutumier » aussi. C’est tout l’intérêt d’une Constitution : elle ancre de manière formelle des choses qui sont rendues plus difficiles à faire bouger. Pour l’Angleterre, du coup, c’est l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui joue, et c’est la même que celle de la Déclaration des droits de l’Homme. Depuis plusieurs années déjà, la police de la pensée veille au grain multiculturaliste en Angleterre.

Pour un 1er amendement à la Française

Il me semble clair qu’il faut absolument réintégrer dans notre Constitution un article identique à celui de la Constitution Américaine : un article interdisant aux législateurs, politiciens, hommes du pouvoir, de restreindre la liberté d’expression et d’opinions. Sans conditions. Sans cela, nous suivrons le même chemin que l’Angleterre.

-

Des vérités devenues folles

Ce livre de Rémi Braque traînait dans ma pile depuis déjà 4 ou 5 ans : « Des vérités devenues folles » est sorti en 2019. C’est un recueil de conférences données en langue anglaise par Rémi Brague dans différents pays, et qui, comme il l’introduit très bien en début d’ouvrage, sont soit des regroupements et synthèses de choses déjà présentes dans ses ouvrages, soit des préfigurations de ce qu’allaient être les prochains. C’est donc un ouvrage traduit, sous la supervision de l’auteur.

Format très agréable

Le découpage en conférences, elles-mêmes découpées en sous-parties relativement courtes, rend la lecture très aisée. Le style, comme toujours, est d’une grande clarté et d’une grande pédagogie. Rémi Brague est une érudit, mais il n’utilise ses connaissances qu’au moment nécessaire dans sa réflexion, et cite toujours les autres quand il leur emprunte des idées, pour les articuler avec les siennes, les commenter, ou les enrichir. Sous-titré « la sagesse du moyen-âge au secours des temps moderne », il débute sur le constat d’échec du projet moderne, et de l’athéisme (rejoignant en cela la pensée de Philippe Nemo, et la précisant à mon sens), pour ensuite enchaîner sur une réflexion très riche sur la nécessité du Bien, la nature, la création, la culture et les valeurs et vertus. Il insiste aussi sur les thèmes de la famille comme creuset indispensable, et la civilisation comme conservation et conversation. Il y a beaucoup de passage splendides, de citations passionnantes, et Rémi Brague, surtout, assume de toujours mettre les pieds dans le plat des sujets qui lui paraissent centraux. Il ne tourne pas autour du pot, et ça fait du bien. Ça bouscule parfois, ça intrigue, et ça donne envie de pouvoir échanger avec lui là où naissent des désaccords.

Obsédé du sens

Rémi Brague, dont je respecte et reconnait très sincèrement la rigueur, est à mon sens parfois victime de sa foi, et la quête du sens qui va avec ; il pose comme prémisse dans certains raisonnement des choses qui me semble, à tout le moins, discutables. En voici quelques-unes, en exemple :

– « … l’idée de providence ne désigne pas quelque chose qui tient dans les mains des humains de l’homme, mais quelque chose qui vient de plus haut. » Pourquoi « d’en haut » ? Pourquoi pas simplement « quelque chose d’extérieur à l’homme » ?

– le chapitre 3 me semble être une pure tautologie (je peux me tromper et avoir mal compris), mais je le lis comme un chapitre dont le propos est de montrer que le Bien est nécessaire parce que.. le Bien est nécessaire.

– évoquant notre compréhension de la nature, notamment au moyen des sciences et techniques, il écrit « Il ne nous est plus possible de comprendre la nature. Comprendre suppose l’introduction de causes finales. » Cela me semble, à nouveau, un double saut philosophique : « plus possible », parce qu’il nous a déjà été possible de comprendre la nature ? Par ailleurs, cette affirmation suppose qu’une compréhension n’est possible que si elle est totale, ce qui est un méprise sur ce que signifie connaître. La connaissance et la compréhension ne sont jamais totales. Exiger cela de notre rapport à la nature, c’est déjà créer les conditions d’un raisonnement biaisé.

– j’ai noté à plusieurs endroits, la même incompréhension de la technique que chez Finkielkraut. Brague semble penser l’homme comme un animal pensant et parlant, mais dont la relation technique avec le monde est « non naturelle ». Or, je crois, profondément, que l’homme est un animal technique avant d’être un animal parlant. Cette séparation est artificielle, et conduit à de mauvaises représentations de notre rapport au monde.

– « le monde doit être considéré comme porteur de sens » : c’est la posture du croyant telle que décrite par Adin Steinsaltz, mais on a bien le droit de ne pas la partager. Le besoin de sens pour l’humain, et son utilité pour mener notre action et nos vies, n’est pas nécessairement une preuve d’un « monde porteur de sens ». Il est possible d’imaginer que c’est une caractéristique des animaux pensant que nous sommes, que d’utiliser cette chose que l’on appelle « sens ».

J’en ai noté deux ou trois autres comme cela : ce sont les passages où j’aimerais pouvoir échanger avec Brague : je suis sûr que ma lecture est partiale, probablement branlante et j’aimerais pouvoir approfondir ces points. Le reste du livre est à mon sens absolument superbe, indispensable, car il apporte sur, notamment, la liberté, la nature, la civilisation des éléments de réflexions, des idées, des mots, qui sont incroyablement féconds. J’ai nourri mon essai en lisant Brague.Habiter la nature et penser l’homme

Je suis tout à fait touché par la pensée de Brague dont je me sens très proche, sur sa manière de penser la liberté, la culture, l’importance de la conversation civilisée comme marqueur de civilisation, et sur plein d’autres sujets (la morale par exemple, ou le christianisme). Et sur la nécessité de « louer » la création, d’en chanter les louanges, de garder sa capacité à s’émerveiller, et à dire en quoi l’existence même du monde (quelle que soit la manière de le penser) est une bénédiction, une source de joie, et une raison de vouloir « continuer », prolonger, la fantastique histoire de la vie. J’ai du choisir un passage pour terminer cet article et vous donner à voir le style et l’ampleur du propos de Rémi Brague. J’ai pris un passage de la fin du très beau chapitre « Valeurs ou vertus ? », car il résonne avec le sous-titre du livre.

De quoi avons-nous besoin pour que l’Occident continue à se prendre au sérieux, avec ce qu’il représente ? Comment pouvons-nous le proposer de manière responsable au reste du monde sans nous livrer à un impérialisme culturel ?

Mon intuition est que nous devrions, pour commencer, dire adieu à l’idée même de « valeurs ». Il va sans dire que nous devrions garder comme un trésor précieux le contenu de ces soi-disant valeurs, car se débarrasser de ce contenu moral peut conduire à notre perte. Mais nous devrions libérer ce noyau positif de la suspicion de n’être guère plus que le folklore de l’homme blanc. Pour y parvenir, il nous faut revenir aux deux notions prémodernes évoquées plus haut, à savoir les vertus et les commandements. Au lieu de jouer les unes contres les autres, nous devrions tenter une synthèse qui leur permettrait de se stimuler mutuellement.

À vrai dire, cette synthèse n’est pas quelque chose que nous aurions à établir. Elle a déjà existé au Moyen Âge dans les trois religions. (…)

Pour nous, cela suppose un double effort, pour repenser à la fois les vertus et les commandements. D’un côté, nous devrions tenter de comprendre que les vertus sont l’épanouissement de l’homme en tant que tel, en dépit de la diversité des cultures et des religions. Cela implique de reconnaître une sorte de nature humaine. De l’autre, nous devrions nous débarrasser de la représentation des commandements divins comme « hétéronomie ». En termes plus simples, en évitant tout terme technique, ces commandements ne sont pas les caprices d’un tyran imposés à un troupeau d’esclaves. L’ensemble des commandements bibliques proviennent d’un premier commandement aussi simple que fondamental: « Sois! », « Sois ce que tu es! » Le « Deviens qui tu es » n’as pas eu à attendre Pindare, et encore moins Nietzsche. Tout ce qui ressemble à une décision juridique dans la Bible, c’est la petite monnaie de la création ou, si vous préférez, sa réfraction dans les différents milieux qui déploient les capacités dont elle est grosse. Cette interprétation a presque atteint le niveau d’une pensée consciente et réflexive dans la Bible elle-même, par exemple lorsque le Deutéronome résume l’ensemble des commandements à observer la formule « Choisis la vie » (30, 19).

Aujourd’hui, l’humainté occidentale a grand besoin de cette redécouverte et de cette récupération : d’un côté, des vertus comme étant bonnes pour chaque être humain et, de l’autre, des l’obéissance au commandement d’être, et d’être ce que nous sommes. Puisse-t-elle comprendre cette nécessité et cette urgence.