Le thème de mon billet de l’autre jour (Faits & Récits) et le fait de poser les idées par écrit m’a fait avancer dans mon essai. Ce billet partage l’avancement en guise de note plus pour moi-même, pardonnez-moi, chers lecteurs, de partager aussi des brouillons, mais ça aide à progresser.

Faits, récits, et …

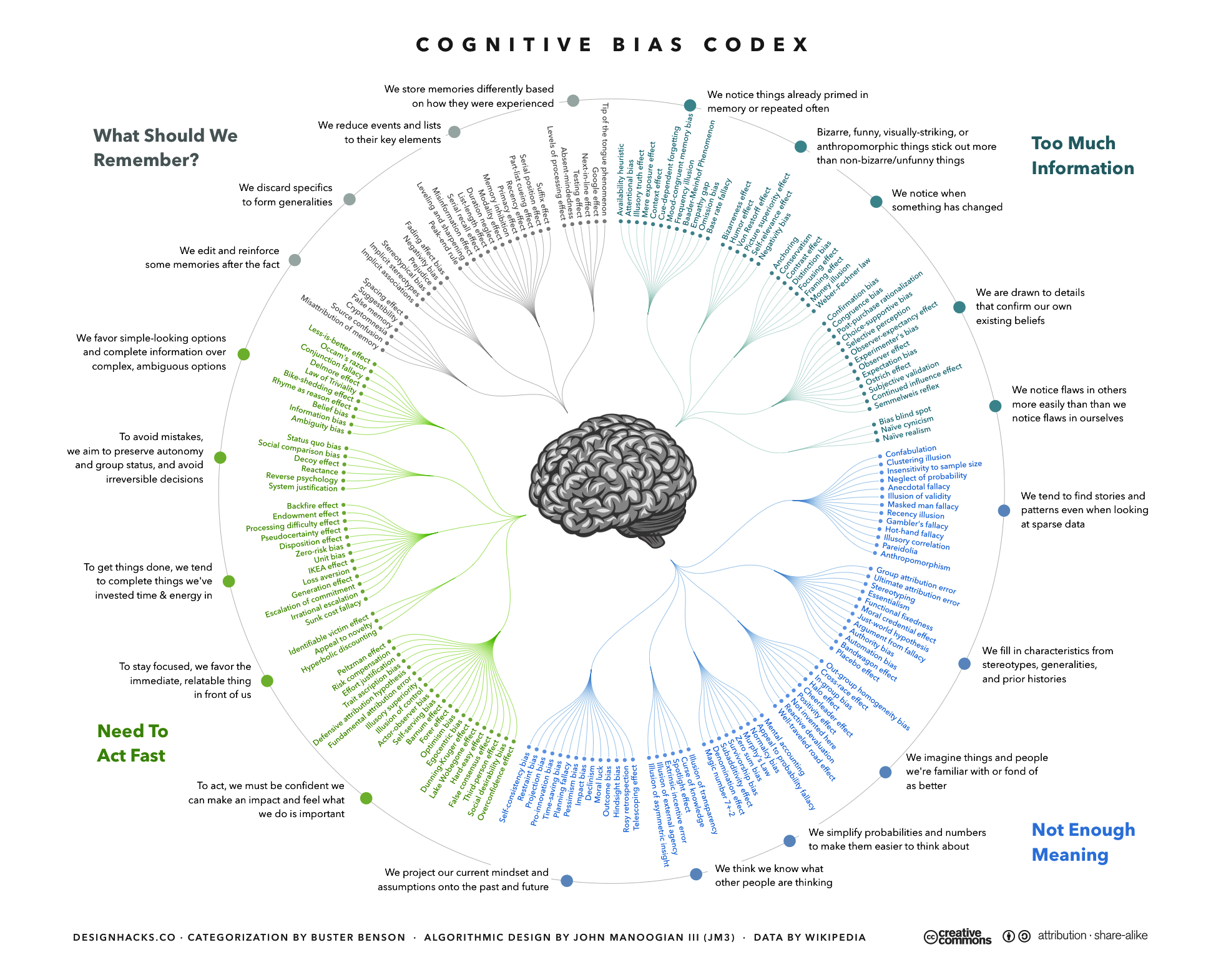

Je me suis très vite rendu compte, puisqu’un des axes de mon essai était de faire un tri, un rangement, dans les différents objets mentaux que l’on manipule pour penser, qu’il y a bien plus d’objets mentaux que simplement les récits et les faits. Pour bien lutter contre le biais de confusion (utiliser des objets mal identifiés ou mal définis entraîne à coup sûr une pensée confuse), il faut donc être plus systématique dans le « bestiaire » des objets mentaux. Voici mes notes et l’état de ce bestiaire, sans plus de précisions. N’hésitez pas, bien sûr, si cela vous interpelle ou provoque des réflexions, questions, critiques, etc. à les partager en commentaire.

Les briques élémentaires

Voici donc un certain nombre d’objets mentaux, que l’on manipule lorsque l’on pense. On peut bien sûr les combiner pour créer des objets plus complexes, mais ceux-là me paraissent avoir des caractéristiques suffisamment notables pour les distinguer. Ce modèle continuera à évoluer bien sûr, mais ça fait une bonne base. Chaque brique est décrite comme suit : une définition (plus ou moins calquée sur celle du dictionnaire, des caractéristiques distinctives, un champ de valeur, un exemple, une description possible de la manière dont cet objet mental existe (au sens de Ferraris Objet=acte inscrit), et une « instanciation » possible de l’objet (une manière de l’utiliser concrètement).

-

Descriptions

-

Définition : Énoncés sur le réel, vérifiables ou réfutables, décrivant objectivement la réalité, les faits.

-

Caractéristiques distinctives : Réfutabilité, objectivité, ancrage empirique.

-

Champ de valeur : Vérité.

-

Exemple : « L’eau bout à 100°C à pression standard. »

-

Inscription : Acte de documenter ou enregistrer un énoncé vérifiable (ex. : noter une observation scientifique dans un journal).

-

Instanciation : Lire ou citer un fait dans une discussion, re-créant sa description objectivement (ex. : expliquer que « l’eau bout à 100°C » lors d’une expérience).

-

-

Raisonnements

-

Définition : Suite logique de propositions aboutissant à une conclusion, permettant de structurer la pensée.

-

Caractéristiques distinctives : Logique, structure argumentative, cohérence interne.

-

Champ de valeur : Logique, argumentation.

-

Exemple : Démonstration du théorème de Pythagore.

-

Inscription : Acte de formuler ou débattre un enchaînement logique (ex. : énoncer un argument lors d’un débat).

-

Instanciation : Appliquer un raisonnement dans un problème réel, comme démontrer un théorème pour résoudre une équation.

-

-

Concepts

-

Définition : Représentation mentale abstraite et générale, objective, stable, munie d’un support verbal. Les concepts n’ont pas nécessairement un statut logique.

-

Caractéristiques distinctives : Abstraction, objectivité, stabilité, support verbal.

-

Champ de valeur : Imagination, créativité, abstraction.

-

Exemple : Notion de liberté.

-

Inscription : Acte de nommer ou discuter une idée abstraite (ex. : définir verbalement « liberté » dans une conversation).

-

Instanciation : Utiliser un concept dans une réflexion personnelle, comme penser à « liberté » pour évaluer une situation éthique.

-

-

Questions

-

Définition : Interrogations, ouvertes ou fermées, qui provoquent la réflexion ou un changement de point de vue.

-

Caractéristiques distinctives : Forme interrogative, stimulation cognitive, absence de réponse définitive.

-

Champ de valeur : Exploration, décentrement.

-

Exemple : « Quel est le sens de la vie ? »

-

Inscription : Acte de poser ou partager une interrogation (ex. : formuler une question dans un dialogue).

-

Instanciation : Poser une question lors d’une discussion, activant une réflexion collective (ex. : « Quel est le sens de la vie ? » dans un débat philosophique).

-

-

Récits

-

Définition : Présentation (orale ou écrite) d’événements (réels ou imaginaires). Constructions narratives organisant des événements ou idées pour créer ou transmettre du sens.

-

Caractéristiques distinctives : Narrativité, structure temporelle, subjectivité, présentation orale ou écrite.

-

Champ de valeur : Sens, transmission, émotion, identité.

-

Exemple : Fable « Le Lièvre et la Tortue ».

-

Inscription : Acte de raconter ou consigner une narration (ex. : écrire ou raconter une histoire).

-

Instanciation : Raconter une fable oralement, re-créant son sens narratif pour un public (ex. : performer « Le Lièvre et la Tortue »).

-

-

Règles

-

Définition : Prescriptions d’ordre moral ou pratique, plus ou moins impératives, explicites ou implicites, structurant les comportements et les interactions sociales.

-

Caractéristiques distinctives : Prescription, contexte social, normativité, explicite ou implicite.

-

Champ de valeur : Morale, justice, harmonie sociale.

-

Exemple : « Ne pas voler. »

-

Inscription : Acte de codifier ou imposer une prescription (ex. : énoncer une règle dans un contrat ou une loi).

-

Instanciation : Appliquer une règle dans une interaction sociale, comme respecter « ne pas voler » dans la vie quotidienne.

-

-

Modèles

-

Définition : Système physique, mathématique ou logique représentant les structures essentielles d’une réalité et capable à son niveau d’en expliquer ou d’en reproduire dynamiquement le fonctionnement. Représentations simplifiées du réel, associées à des objets tangibles ou abstraits.

-

Caractéristiques distinctives : Représentation, structure systématique, explication ou reproduction, finalité pratique ou esthétique.

-

Champ de valeur : Utilité, beauté, clarté, adéquation.

-

Exemple : Plan d’une maison.

-

Inscription : Acte de concevoir ou documenter un système représentatif (ex. : dessiner un plan ou formuler un modèle mathématique).

-

Instanciation : Utiliser un modèle pour simuler une réalité, comme tester un plan d’une maison dans un logiciel de simulation.

-

-

Croyances

-

Définition : Opinions ou représentations que l’on tient pour vraies, souvent non vérifiées empiriquement, et dont le degré d’adéquation au réel peut varier de très incertain à presque sûr.

-

Caractéristiques distinctives : Adhésion subjective, signification, variabilité d’adéquation, résistance à la réfutation.

-

Champ de valeur : Foi, identité, sens.

-

Exemple : Croyance en une vie après la mort.

-

Inscription : Acte de professer ou partager une opinion tenue pour vraie (ex. : déclarer une foi dans un groupe).

-

Instanciation : Vivre une croyance dans un rituel, comme prier pour valider une conviction en une vie après la mort.

-

-

Connaissances

-

Définition : Ensembles d’informations ou de savoirs validés empiriquement, organisés et utilisables, issus de l’observation, de l’expérience ou de l’analyse.

-

Caractéristiques distinctives : Validation empirique, organisation systématique, utilisabilité, origine observationnelle ou analytique.

-

Champ de valeur : Vérité, compréhension.

-

Exemple : Connaissance de la gravitation universelle.

-

Inscription : Acte de compiler ou enseigner un savoir validé (ex. : rédiger un manuel scientifique).

-

Instanciation : Appliquer une connaissance en pratique, comme utiliser la gravitation pour calculer une orbite.

-

-

Symboles

-

Définition : Représentations abstraites ou matérielles (signes, images, objets), fait ou élément naturel évoquant, dans un groupe humain donné, par une correspondance analogique, formelle, naturelle ou culturelle, quelque chose d’absent ou d’impossible à percevoir, ou portant un sens conventionnel ou culturel reliant le concret et l’abstrait.

-

Caractéristiques distinctives : Signification évocatrice, contexte culturel, polyvalence sémantique, relie concret et abstrait.

-

Champ de valeur : Signification, identité, expression.

-

Exemple : Une colombe symbolisant la paix.

-

Inscription : Acte de conventionner ou utiliser un signe évocateur (ex. : adopter un symbole dans une communauté).

-

Instanciation : Interpréter un symbole dans un contexte, comme voir une colombe et évoquer la paix lors d’une cérémonie.

-

-

Savoirs pratiques

-

Définition : Compétences ou savoir-faire pratiques, acquis par l’expérience ou l’apprentissage, permettant d’agir efficacement dans le monde.

-

Caractéristiques distinctives : Pragmatisme, incorporation, contextualité.

-

Champ de valeur : Utilité, efficacité, maîtrise.

-

Exemple : Savoir-faire d’un artisan pour construire un meuble.

-

Inscription : Acte de démontrer ou transmettre une compétence (ex. : enseigner un savoir-faire artisanal).

-

Instanciation : Exécuter un savoir-faire, comme construire un meuble pour re-créer la compétence en action.

-

-

Imaginaires

-

Définition : Ensembles de représentations mentales qui débordent sur la perception et l’intellection, qui surchargent la réalité de retentissements affectifs, d’analogies et métaphores, de valeurs symboliques secondes, mais selon des formes et forces très variées.

-

Caractéristiques distinctives : Fictionnalité, débordement cognitif, analogies et métaphores, variété des formes.

-

Champ de valeur : Imagination, créativité, évasion, affectivité, symbolisme.

-

Exemple : L’univers fictif du Seigneur des Anneaux.

-

Inscription : Acte de partager ou évoquer une représentation surchargée (ex. : discuter un monde fictif dans un groupe).

-

Instanciation : Vivre un imaginaire via une visualisation mentale, comme s’immerger dans l’univers du Seigneur des Anneaux lors d’une lecture.

-

-

Perceptions

-

Définition : Objets mentaux formés par l’interaction entre la conscience et un objet physique, par le biais des sensations, interprétations, et significations, associés à un sentiment plus ou moins précis de la réalité de quelque chose.

-

Caractéristiques distinctives : Interaction sensorielle, interprétation subjective, signification, sentiment de réalité.

-

Champ de valeur : Expérience, subjectivité, connexion au réel.

Exemple : Perception d’un tableau comme « beau » ou « troublant ». -

Inscription : Acte de décrire ou partager une expérience sensorielle (ex. : témoigner d’une perception dans une conversation).

-

Instanciation : Revivre une perception en la décrivant, comme évoquer le « beau » d’un tableau dans une discussion.

-

Voilà, comme vous le voyez, il y a encore pas mal de boulot. J’ai surtout travaillé sur les briques et leur définition, et j’ai laissé Grok remplir les autres cases, certaines sont bien ficelées et d’autres pas du tout. Mais je pose ça pour garder une trace de cette version. Il en manque selon vous ? J’écrirai un court chapitre sur chacun de ces objets dans mon essai (cette forme de liste à puces n’est pas du tout le format cherché).