J’ai eu une discussion très intéressante avec deux amis à propos de cette citation de Nietzsche :

Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Philologue, philosophe, poète, pianiste et compositeur allemand.

J’ai toujours aimé cette citation. Elle me parle, car je crois que la vérité est une quête indispensable, et parce que j’ai toujours regardé avec un peu de méfiance les gens qui mettent en avant leurs « convictions ». J’y reviendrai plus loin. Cette citation est puissante car elle apporte un distinguo très important pour comprendre ce que l’on appelle la vérité. Pourquoi le mensonge n’est pas un ennemi de la vérité ? Parce qu’en mentant, le menteur sait qu’il ment, qu’il déforme la vérité, qu’il ne décrit pas vraiment la réalité, et finalement il est donc dans le même cadre de référence que celui qui dit vrai. Ils ont la même notion du « vrai » : ils se réfèrent tous deux au réel. Tandis que celui qui fonctionne sur les convictions est dans un mode différent : il ne remet pas en cause ces convictions, et ne doute pas. Ou en tout cas, il peut, par conviction, ne pas voir une partie du réel. Ces deux modes de vérité portent un nom : vérité-correspondance et vérité-cohérence. J’avais découvert cette distinction dans Popper, et je la trouve essentielle.

Vérité-correspondance et vérité-cohérence

Dans le mode vérité-correspondance, le critère du vrai est l’adéquation, la correspondance, entre une proposition et le réel. C’est la posture de la science : je n’y reviens pas, j’avais fait un long article sur le sujet. L’adéquation avec le réel tranche, et nos propositions sont d’autant plus vraies qu’elles décrivent mieux la réalité.

La vérité-cohérence, par opposition, a comme critère de vérité la cohérence logique des propositions ou des théories. C’est l’absence de contradiction interne d’une théorie ou d’une idée qui la rend vraie, et non son adéquation avec le réel.

Etant scientifique de formation, j’avoue être clairement du côté de la vérité correspondance : aussi belle formellement et cohérente que puisse être une théorie, si elle ne décrit pas adéquatement le réel, elle est fausse. C’est une belle construction, mais fausse. J’essaye de ne pas caricaturer cependant : la recherche de cohérence et de non-contradiction logique est tout à fait légitime et normale. Mais cela ne doit pas conduire à nier le réel.

Du coup, avec cet éclairage, la phrase de Nietzsche dit simplement que la vérité-correspondance, qui est le cadre de pensée du menteur comme de celui qui dit la vérité, est préférable à la vérité-cohérence (cadre de celui qui a des convictions) dans la recherche de la vérité. Mais il est temps de préciser ce que l’on entend par conviction (on peut les remettre en cause), ou par croyance, ou même par dogmatisme : c’était un des sujets de notre discussion amicale.

Convictions et doute

Comme souvent, il est utile de revenir à la définition des mots. Conviction a deux sens très différents – en plus du sens juridique qui en fait un synonyme de « preuve matérielle » :

- Certitude de l’esprit fondée sur des preuves jugées suffisantes. Par métonymie : Opinions, idées, principes considérés comme fondamentaux.

- Avec conviction : Avec sérieux, avec application, en croyant à ce qu’on fait ou dit. Avec chaleur, enthousiasme.

Etre convaincu, c’est donc être certain, d’une part, et d’autre part c’est aussi faire le choses avec énergie, enthousiasme, sérieux. Peut-on ne pas être dans la conviction, donc accessible au doute, tout en agissant avec conviction ? Cela me fait penser à une autre citation, d’une grand défenseur de la vérité-correspondance :

Si vous êtes certain, vous vous trompez certainement, parce que rien n’est digne de certitude ; et on devrait toujours laisser place à quelque doute au sein de ce qu’on croit ; et on devrait être capable d’agir avec énergie, malgré ce doute.

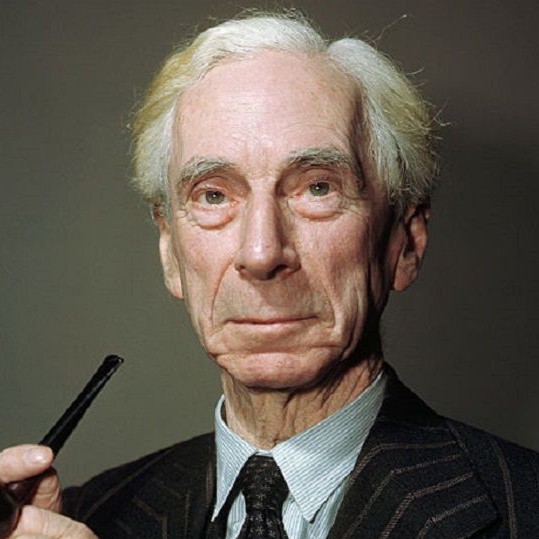

Bertrand Russell (1872-1970)

Mathématicien, logicien, philosophe, épistémologue, homme politique et moraliste britannique.

Alors, bien sûr, personne ne peut vivre sans convictions. Il est relativement aisé de douter de tout, philosophiquement, mais pour vivre il faut s’appuyer des connaissances stables et sûres. Je sais qu’en lâchant un verre, il tombe (toujours) et se casse au sol (presque toujours). Je n’ai pas besoin de douter de cela, et c’est même recommandé de ne pas douter de cela. Mais nos convictions ne sont pas toutes liées à des énoncés sur le réel : certaines de nos convictions sont des convictions morales (dans telle ou telle situation, il faut agir comme ceci, ou comme cela), ou des convictions politiques (pour atteindre tel objectif, il faut organiser – ou pas – les choses comme cela). Dans ces domaines, les connaissances sont souvent moins évidentes. Mais la phrase de Russell le dit bien : pas besoin que les convictions soient sûres et certaines pour agir avec conviction. Le tout est de savoir en débattre, en douter quand il le faut (quand le réel nous force à le faire). Pour cela, il faut accepter que la confrontation au réel est plus importante que nos convictions, ou que leur cohérence, ou que l’adéquation de nos émotions avec ces convictions. L’adéquation au réel tranche, c’est ce que dit la phrase de Nietzsche.

En politique

Il n’est pas possible de conclure cette petite réflexion sans parler – puisque le mot « conviction » y est central – de la distinction apportée par Weber entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. L’article wikipedia sur le Savant et le Politique résume assez bien la chose :

Weber distingue deux éthiques de l’action politique, l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité : ceux qui agissent selon une éthique de conviction sont certains d’eux-mêmes et agissent doctrinalement (…) alors que l’éthique de responsabilité repose sur l’acceptation de répondre aux conséquences de ses actes ; si l’éthique de conviction est nécessaire, elle produit dans le parti un appauvrissement intellectuel au profit de la discipline de parti.

Pour en savoir plus, vous pouvez écouter, par exemple, Michel Onfray en parler sur France Culture. J’avais fait un article sur les différents types d’éthiques en politique, qui apporte d’autres éléments. C’est un sujet complexe : il est bien sûr stérile de croire que ces archétypes existent seuls. Il faut bien sûr agir au nom d’un certain nombre de principes, de convictions, mais il faut également bien sûr assumer les conséquences de ses actes. C’est un point de tension dans ma pensée : je suis libéral, et le libéralisme est une éthique de conviction, procédurale. Le libéralisme est une pensée qui est adossé à un système de règles, justes, valable pour tous, et qui accepte que la société évolue librement, de manière spontanée, sur ces règles. Force est de constater que sur certains sujets, l’évolution spontanée ne conduit pas toujours au bon endroit. Que l’on pense à la PMA, et à la GPA : une éthique de responsabilité doit conduire à restreindre la liberté sur certains sujets pour éviter ces dérives. Mais c’est aussi une éthique de conviction, puisqu’elle s’adosse à la conviction qu’on ne peut pas « marchandiser » les humains, louer le ventre des femmes, acheter des bébés.

Et d’un autre côté, raisonner uniquement à partir des conséquences prévisibles de nos actes est aussi parfois une impasse, car il existe de multiples conséquences imprévisibles – et souvent positives – des actes humains dans une société libre.

Qu’est-ce qu’une bonne conviction ?

En conclusion, je dirai qu’il faut avoir des convictions, et qu’il faut être capable de les regarder comme un physicien considère les théories scientifiques : si le réel vient les chahuter, il faut être capable de les remettre en question. Elles n’en sortiront pas annulées, mais transformées, améliorées dans leur adéquation avec le réel. Qu’est-ce qu’une bonne conviction ? Une conviction dont l’horizon est la vérité-correspondance. Non pas celle qui résonne en boucle avec moi-même, ou qui s’insère dans un système cohérent, mais une conviction qui est un principe d’action juste respectant la dignité humaine et la raison, et en même temps les phénomènes et lois naturels qui sont à l’oeuvre dans la réalité. Il y a encore à creuser sur ce sujet (de mon côté). Passionnant. Merci les amis pour les discussions enrichissantes, stimulantes, dérangeantes.

Et vous ? Que vous inspire cette phrase de Nietzsche ?