Ce court essai d’Olivier Rey, mathématicien et philosophe, membre de l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et techniques (IHPST), commence par une réaction aux excès (dans tous les sens) de la période Corona Circus. Après ce démarrage un peu de bric et de broc, mêlant passages que l’on dirait écrit à chaud, sans recul, et réflexions plus profondes, l’essai s’ouvre heureusement sur un approfondissement des causes qui font que l’on a d’une part, accepté collectivement de rendre « responsables » de tout et de n’importe quoi les dirigeants politiques (comme s’ils étaient omnipotents et omniscients), et, d’autre part, sacralisé la vie, de manière à la fois biologique et technique, en la dépossédant de tout ce qui en fait le charme.

Ce dernier point est relié par l’auteur à la perte de « transcendance ». J’en suis d’accord avec lui, même si je ne mets pas dans ce terme autant de choses en lien avec la religion que lui. Certainement une question de point de vue. Mais que la transcendance soit une réalité, c’est une évidence : tout, dans l’univers, dépasse par son échelle et sa complexité nos capacités d’entendement. Il faut un singulier manque d’humilité, et une bonne dose d’idéologie aveugle pour ne pas s’en rendre compte11. Cette transcendance sera d’ailleurs l’objet d’un des chapitres de mon essai, dont la première partie sera terminée en 2025..

Cet essai, je l’ai dévoré : il est très bien écrit, et porté par un souffle de quelqu’un qui, visiblement, joue et rejoue, peaufine ses vues et ses arguments comme un musicien travaillerait ses gammes et ses phrases et ainsi, se rendrait capable d’improvisation magistrale sur tout type de thème.

Un auteur de plus à découvrir. Je lui laisse, comme j’essaye souvent de le faire, le mot de la fin.

C’est ce qui est décourageant avec ceux qui nous gouvernent. D’un côté, ils se voient accuser de maux dont ils ne sont pas responsables, et auxquels ils ne sauraient que très partiellement remédier. De l’autre, ils nous accablent de maux de leur fabrique. Au moment où l’on mesure la dose d’infantilisme qu’il y a, à s’exagérer la puissance des gouvernant pour ensuite requérir contre eux à tort et à travers, ils ne cessent, en retour, de prendre à notre endroit des mesures infantilisantes. Triste situation. Pour y échapper, il nous faudrait enfin abandonner notre condition de « dépendants à prétention d’indépendance »22. Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Gallimard, Coll « Tel », 2002, p. 21 – la figure dominante de l’époque. Il nous faudrait réapprendre, collectivement et individuellement, à compter sur nous-mêmes. Bien entendu les dirigeants politiques et économiques n’ont pas l’intention d’encourager ce genre de fantaisies, ni même à les autoriser. Cela ne devrait pas empêcher de nous y mettre – alors que les glapissements contre l’incapacité des « grands » dans des crises qui les dépassent est une façon de se maintenir en position de servitude.

Étiquette : Vie

-

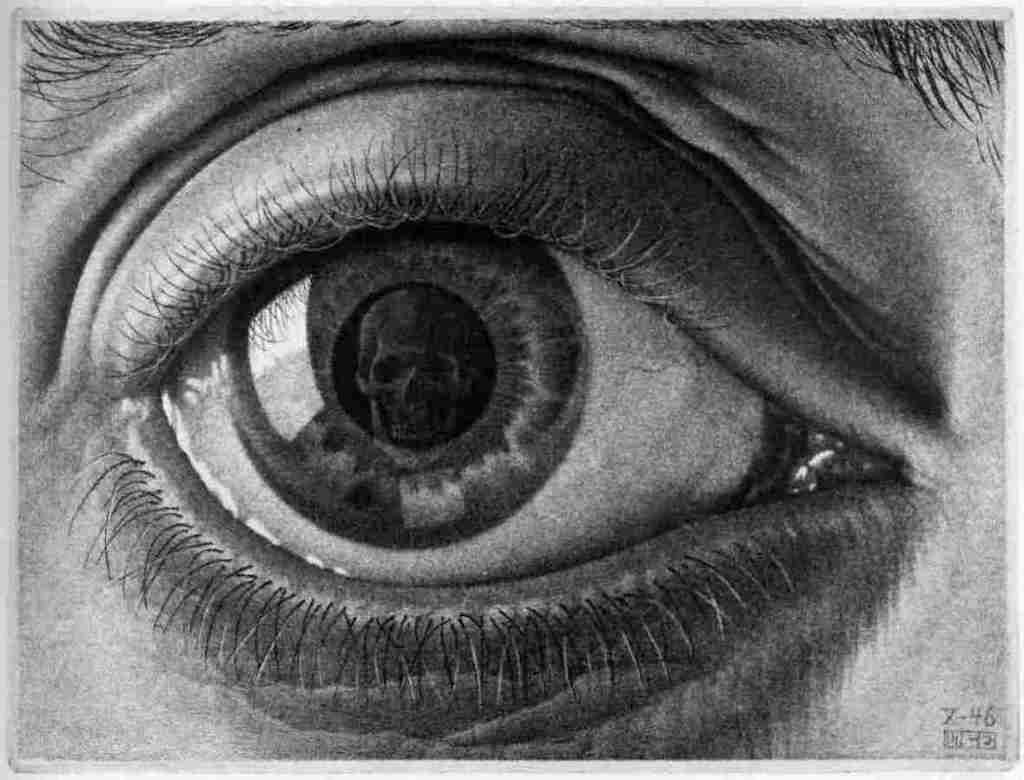

L’idolâtrie de la vie

-

Citation #157

J’éprouve l’émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l’art et la science. Si quelqu’un ne connaît pas cette sensation ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise, il est un mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles.

Albert Einstein (1879 – 1955) physicien théoricien. Il fut successivement allemand, apatride (entre 1896 et 1901), suisse (1901) et de double nationalité helvético-américaine (1940)

-

Citation #124

Le vrai miroir de nos discours est le cours de nos vies.

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) philosophe français, humaniste et moraliste de la Renaissance

-

Questions spirituelles ?

J’ai eu une discussion passionnante hier avec un ami. Il est croyant, chrétien orthodoxe, et je suis athée de croyance, agnostique de raison (faisons simple).Je suis toujours passionné par ce dialogue profond qui peut s’installer entre deux personnes qui assument leur spiritualité, et qui acceptent de l’échanger sans fard. C’est peut-être le sujet le plus important et le plus riche que celui de la religion, quand on le relie à notre identité, à ce qu’est l’acte de croire, à ce que sont les symboles et les lignes de force des religions, des cultures, et à leur impact sur notre conception du monde, et de l’homme.

On présente souvent l’agnostique comme celui qui a « raison », c’est-à -dire qui choisit la seule attitude rationnelle, défendable : on ne peut pas connaitre la nature de l’être, l’essence des choses, Dieu, tout cela est hors de portée de l’intelligence humaine.

Ce dont on ne peut parler, il faut le taire.

Cela renvoie donc l’athée et le croyant dos-à -dos avec leurs croyances respectives. Mais plus ça va, et plus je pense que ces croyances se rejoignent sur une question centrale, qui est celle du sens.

Je commence tout juste à découvrir les apports du judaïsme, du christianisme, du protestantisme, et à faire un peu le tri dans leurs différences, leurs ressemblances, leurs nuances. Mon ami, hier soir, m’a donné un éclairage passionnant sur l’origine de la différence entre christianisme et judaïsme, et sur les nombreux points communs entre chrétiens orthodoxes et juifs. Passionnant. Je dois étudier.

Plusieurs notions passionnantes sont apparues naturellement dans la discussion : le mystère, le désespoir. On retrouve avec le désespoir la question du sens.

J’ai essayé d’expliquer ma position d’athée : oui, pour l’athée il n’existe aucun sens absolu, et seul l’humain peut mettre du sens dans sa vie, et ce sens ne sera que relatif, partiel, changeant. Et cela donne, comme la foi j’imagine, une force. Ce désespoir est un moment dans la spiritualité de l’incroyant, qu’il convient de surmonter, et cela conduit à une affirmation de la volonté, de l’individualité. Tout cela ne peut se faire qu’en acceptant la vérité crue, cruelle, d’un monde silencieux à notre appel, comme le disait Camus :

L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde.

Albert Camus (1913 – 1960) écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français.

Et cela ne peut également se faire qu’en acceptant un sens réel, effectif, biologique de la vie : se reproduire, avec tout ce que cela implique. C’est accepter que le sens vienne de l’extérieur, et c’est à ce moment précis du trajet spirituel que l’athée se retrouve, à mon sens, dans une position proche de celle des croyants. Le sens vient du monde, de quelque chose qui me dépasse, qui m’échappe. Et d’ailleurs, Jésus est un exemple pour tout le monde, même les athées comme moi. Cela aussi est un mystère. Ce n’est pas qu’une question de valeurs, d’éducation.

Une autre réflexion qui m’est venue hier soir lors de cette passionnante discussion : la foi des croyants doit certainement être mise à rude épreuve par moment, et c’est aussi cette lutte pour garder la foi qui constitue le chemin spirituel des croyants. Imaginons que ma conception du monde matérialiste constitue une foi également : est-ce que mon chemin spirituel est une lutte pour garder ma foi ? Est-ce que je dois lutter pour ne pas tomber dans la croyance en un sens absolu ? Je le crois. Car il y va de mon rapport à la vérité : je ne peux imaginer qu’il existe un sens absolu à ma vie. Je place beaucoup de sens dans mes actes, dans mes réflexions. Mais je ne veux pas croire que ce sens, ces sens, toujours en construction, toujours imparfaits, contradictoires par moment, puissent constituer un absolu. A la fin, je mourrai quand même.

Je peux juste espérer que mes enfants pourront vivre dans un monde paisible, donc travailler de mon vivant à le rendre meilleur. Je fais partie du monde : je dois donc aussi me rendre meilleur. Il est vrai qu’à nouveau l’exemple des grandes figures comme Jésus, Socrate, Bouddha apporte beaucoup.

Qu’est-ce que le Bien ? Si le Sens c’est aller vers le Bien, alors la réflexion porte sur ce qu’est le Bien. Avec ou sans majuscule ?

Est-ce que cela constitue un sens absolu ? Je ne pense pas. Et vous ? Quel est le sens de votre vie, que vous soyez croyants ou non ?

-

Journée parfaite

Amusez-vous : décrivez votre « journée parfaite ». Listez de quoi elle serait faite. Vous pouvez faire l’exercice avec une semaine, ou un mois, ou une année. Avec votre vie, si vous le voulez. L’exercice est le même. Cela revient à se poser la question du saupoudrage : quelle quantité de quoi je veux, en quelle proportion ?

De l’amour, des sentiments, un peu de travail, de la musique ? Du dessin, des rigolades, une soirée entre amis ? Une promenade le long de l’eau, un barbecue sous les arbres en été ? Des jeux avec les enfants, un spectacle ? Du calme, de la lenteur ? Un peu de tout ça, et même plus ?

La réalité, c’est qu’une fois dressée, cette liste n’a plus de sens, et devient aussitôt une caricature d’elle-même. Pourquoi ?

Parce que répétées telles quelles, planifiées, toutes ces choses joyeuses seraient bientôt étouffantes, ou tristes.

Pourquoi ? Parce nous changeons, et que ce qui était notre désir un jour, ne le sera pas forcément le lendemain. Parce que nous sommes vivants, et que nous sommes curieux, et avides de nouveauté : comment un jour – même parfait – répété à l’identique, sans surprise, sans changements, pourrait-il nous combler ?

La journée parfaite n’existe pas ; à chacun de se débrouiller pour trouver de la joie dans chacune de ses journées. Personne ne sait de quoi l’avenir, son avenir, sera fait : décrire la journée parfaite (la semaine, le mois, l’année) serait une manière d’interdire le futur, le désir, les rêves un peu fous qui donnent envie de se dépasser. La perfection ne peut se produire que de manière fortuite, ponctuelle et spontanée, et c’est aussi cela, sa valeur.

Il y a un étonnement, une surprise, dans la joie, qui en font une idée contradictoire avec celle de perfection.

Une journée parfaite, ce serait une journée sans joie, et une journée sans joie ne saurait être parfaite.

Un homme qui réussit est un homme qui se lève le matin et qui se couche le soir, et qui entre les deux fait ce qui lui plaît.

Bob Dylan

La journée parfaite, c’est celle où l’on fait ce que l’on veut. Même – surtout ? – si ce que l’on veut, c’est faire autre chose que la veille.

-

Sisyphe à la plage

J’ai réalisé l’autre jour, sur la plage, en faisant des châteaux de sable avec ma fille, à quel point cette activité est absurde, au sens Camusien du terme : on fait quelque chose tout en sachant qu’il sera détruit, au final. Cela n’empêche ni de bien le faire, ni de prendre du plaisir à le faire. N’est-ce pas là une image de notre vie ?En pensant à cela, et en cherchant une image pour illustrer cet article, j’ai repensé à la superbe chanson d’Hendrix, « Castles Made of Sand« , dont le refrain semble écrit pour dire l’absurdité de cela (« les châteaux de sable finissent toujours par tomber dans la mer »).

Je disais que le monde est absurde et j’allais trop vite. Ce monde en lui-même n’est pas raisonnable, c’est tout ce qu’on peut en dire. Mais ce qui est absurde, c’est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l’appel résonne au plus profond de l’homme. L’absurde dépend autant de l’homme que du monde. Il est pour le moment leur seul lien. Il les scelle l’un à l’autre comme la haine seule peut river les êtres.

Albert Camus