Thomas Sowell (1918 – 2008) économiste de l’École de Chicago, professeur, écrivain et chroniqueur politique américain

C’est la dose qui fait le poison.

Paracelse (1493 – 1541) médecin, philosophe et alchimiste, mais aussi théologien laïc suisse

.

J’ai appris il n’y a pas si longtemps cette vérité sur les poisons : il y est question de quantité, autant que de qualité. C’est très logique, si l’on pense que l’organisme est une chose en équilibre dynamique permanent, mais tout de même, cela m’avait forcé à repenser certaines choses. Bien sûr il y a des produits très actifs chimiquement, qui interagissent très fort avec notre organisme, mais c’est une question de quantité : en infime quantité, leur toxicité ne suffira pas à causer des dégâts. De la même manière, il y a des produits que l’on ingère chaque jour, et qui sont indispensables à notre santé : en trop grande quantité, ils deviennent toxiques.

J’ai mis du temps à comprendre cette autre vérité simple et logique, dans toute sa prodondeur.

Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence n’est donc pas un acte mais une habitude.

Aristote (1493 – 1541) philosophe et polymathe grec de l’Antiquité

Nous n’avons pas à choisir ce que nous sommes ; nous pouvons identifier des choses que l’on aime, ou qui nous sont utiles, et les pratiquer. C’est avec la pratique régulière que l’on progresse. De même qu’un poison se définit par la nature ET par la quantité d’une produit, la pratique régulière se définit par la méthode de travail ET par le temps passé. Rester bloqué sur la méthode – le prof, la méthode, le support, les conditions, le confort – est un très grand frein à l’apprentissage. La pratique régulière est à l’apprentissage, ce que la quantité est au poison.Vous voulez progresser aux échecs ? Jouez chaque jour. Vous voulez apprendre la musique ? Jouez chaque jour. Vous voulez apprendre une langue ? Ecoutez et parlez chaque jour.

Bien sûr, l’exercice et la pratique régulière ne se suffisent pas à eux-mêmes : il est toujours extrêmement loisible de profiter d’un professeur, d’une méthode. Mais de même que pour le poison, où c’est d’abord la quantité qui compte, c’est d’abord la pratique régulière et répétée qui nous permet de progresser. La pratique régulière est à l’apprentissage, ce que la quantité est au poison. Un élève, profitant du meilleur prof du monde, ne progressera presque pas s’il ne travaille pas régulièrement.

C’est une joie pour moi de penser que nous pouvons librement apprendre et pratiquer ce qui nous plait, et progresser. C’est une joie pour moi de pratiquer et m’exercer chaque jour dans des activités variées et riches.

Toutes ces banalités importantes sont contenues dans le dicton bien connu :

C’est en forgeant qu’on devient forgeron.

Gorgias est un classique de la philosophie, dense, compact, écrit par Platon, et qui raconte une discussion entre Gorgias, sophiste et maître de rhétorique, et Socrate qui on le sait, critiquait beaucoup les sophistes car, manipulant les mots et les idées pour être efficaces, ils n’avaient pas pour but la vérité et la justice.

Le dialogue est en fait à trois : Gorgias, qui ne parle pas tant que cela, Socrate bien sûr, et Calliclès qui est un jeune politicien et qui utilise l’art de Gorgias. Ce n’est donc pas à proprement parler un ouvrage sur la rhétorique et ses techniques, mais plutôt un ouvrage sur la valeur morale de la rhétorique. Peut-on influencer les gens ? Si oui, quels moyens sont légitimes ?

Socrate est sans pitié : il force, avec sa manière habituelle de conduire les échanges, en toute logique, ses interlocuteurs à reconnaitre que la rhétorique est un art oratoire qui sert à manipuler les gens, à jouer sur les croyances, quitte à travestir la vérité, ou à n’être pas juste. Donc à servir des intérêts particuliers et non des idéaux.

« Socrate : Veux-tu alors que nous posions qu’il existe deux formes de convictions : l’une qui permet de croire sans savoir, et l’autre qui fait connaître ?

Gorgias. – Oui, tout à fait.

Socrate. – Alors, de ces deux formes de convictions, quelle est celle que la rhétorique exerce, « dans les tribunaux, ou sur toute autre assemblée », lorsqu’elle parle de ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas ? Est-ce la conviction qui permet de croire sans savoir ? ou est-ce la conviction propre à la connaissance ?

Gorgias. – Il est bien évident, Socrate, que c’est une conviction qui tient à la croyance. »

Si vous voulez en avoir un excellent résumé, complet, je vous invite à lire ce billet de blog superbement bien structuré et complet de Beaudoin Le Roux : Gorgias. Je pense pour ma part que c’est un livre majeur et que je le relirai : sa densité, l’ampleur des questions qu’il aborde, le rendent incroyablement puissant. La force de la logique et du raisonnement de Socrate est implacable. Il y a des arguments à opposer à l’idéalisme d’un Socrate : mais vu la branlée que se prennent Gorgias et Polos son disciple, il vaut mieux travailler un peu avant de s’y risquer !

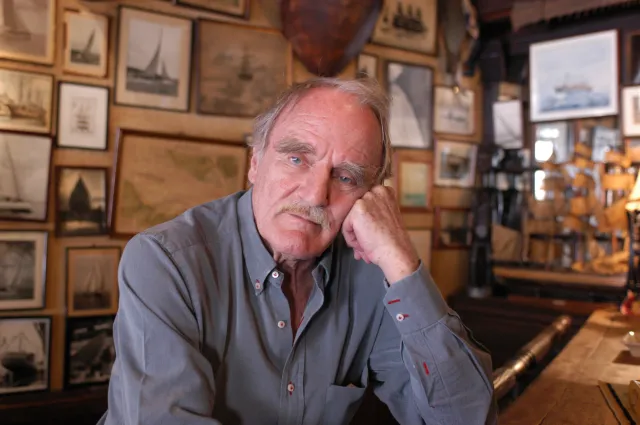

Jean Raspail était décidément un auteur hors du commun : Le Camp des Saints, bien sûr, que tout le monde connaît, mais aussi Septentrion, m’avaient beaucoup plus. Et je n’ai pas été déçu par L’anneau du pêcheur, dans lequel je me suis donc plongé avec bonheur et où j’ai pu savourer son écriture si vive et si directe. Et cette histoire !

L’histoire s’appuie sur ce qui s’est passé au moment du Grand Schisme d’Occident : en 1378 à la mort du pape Grégoire XI, qui résidait à Avignon : son successeur, Urbain VI, n’est pas accepté par les cardinaux français, qui élisent un autre pape, Clément VII. Celui-ci revient s’installer à Avignon tandis qu’Urbain VI reste à Rome.

Cette période de l’histoire est passionnante (je la découvrais) : il y a eu pendant plus de 50 ans, deux papes « officiels », l’un en Avignon, l’autre à Rome. Après de nombreux rebondissements (dont certains sont racontés dans le livre), Benoît XIII (Pedro de Luna, cardinal aragonais) est élu Pape en Avignon en 1394. Il finira par devoir s’exiler dans une place forte, Peniscola, et finira presque seul. Mais il réunira un conclave pour nommer un successeur avant de mourir, et l’un des cardinaux, prolongera à Rodez cette lignée d’antipapes, avec la nomination d’un Benoît XIV. Le roman pose comme thèse de départ que cette lignée de papes parallèles, les Benoît, s’est prolongée jusqu’à notre époque. C’est le deuxième récit parallèle dans le roman, où l’on suit un responsable du Vatican, parti à la recherche du dernier Benoît. Ce roman est donc l’histoire d’une lignée de Papes secrets qui se perpétue au cours des siècles.

Le livre se dévore facilement, car il est bien écrit, rythmé et passionnant. Car avec quelques recherches, on se rend compte que la plupart des éléments de l’histoire sont vrais. Tous les personnages de l’époque du Schisme sont réels : Pedro de Luna, bien sûr, mais aussi le dominicain Vincent Ferrier, ou encore Jean Carrier. Et dans l’époque moderne on entend parler d’un certain Cardinal R, central dans la recherche du dernier Benoît. Comment ne pas faire le rapprochement avec celui qui deviendra … Benoît XVI ?

Bref, vous l’aurez compris : superbe roman, historique et mystique, passionnant et intriguant.

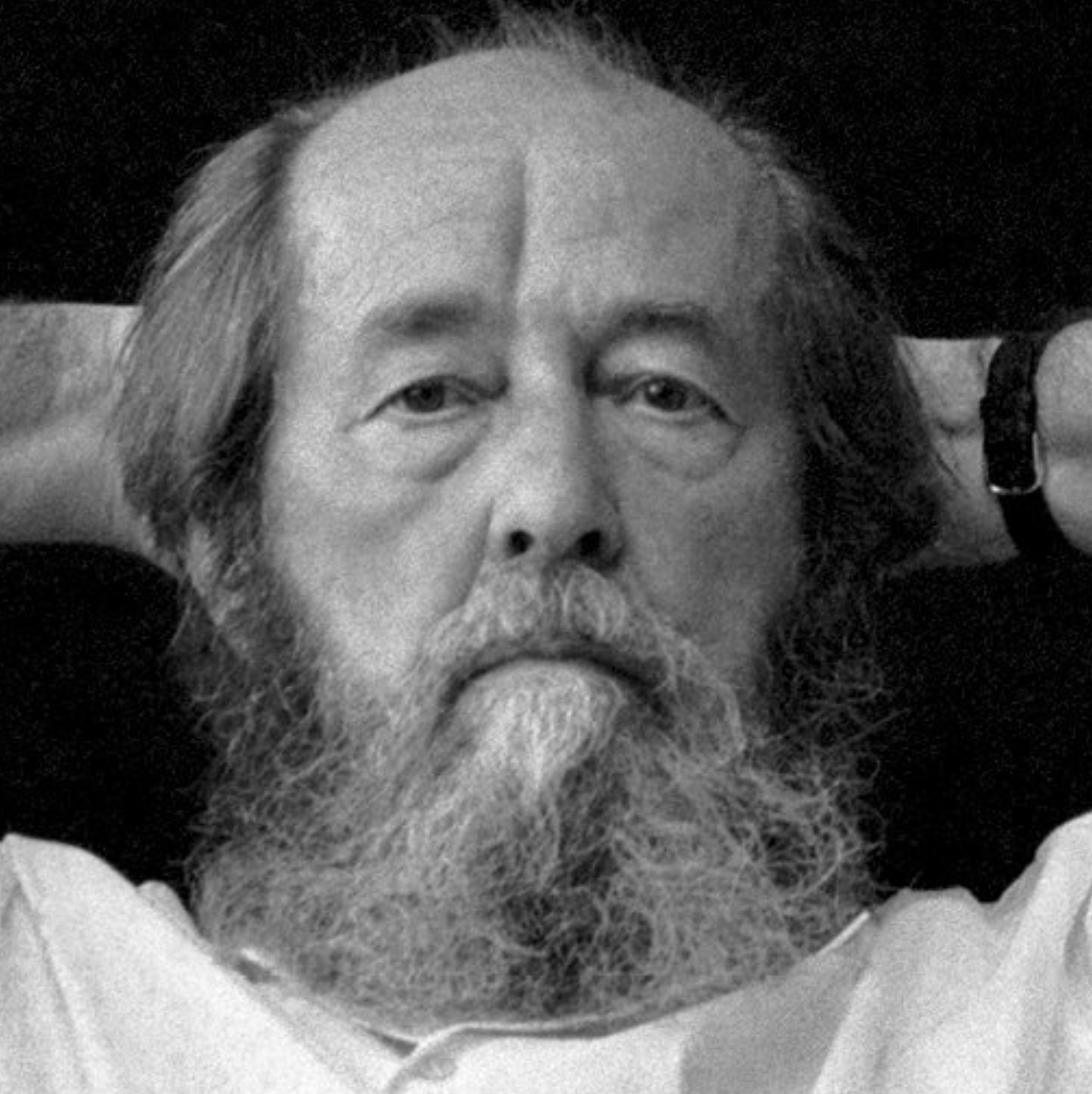

Je n’ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m’opposer à l’énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge.

Alexandre Soljenitsyne (1918 – 2008) écrivain russe et dissident du régime soviétique

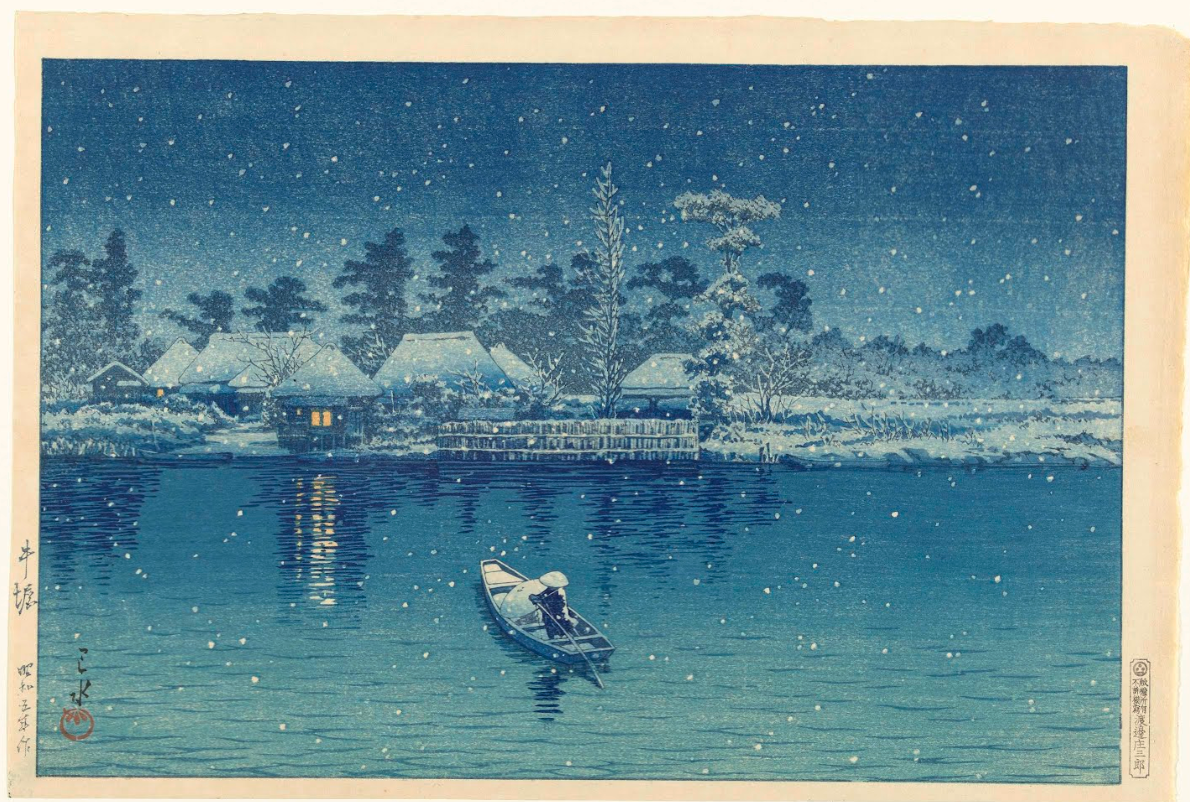

Je m’amuse en ce moment à découvrir les possibilités de MidJourney : il s’agit d’un algo assez dingue qui permet, à partir d’une suite de mots (un prompt) décrivant ce qu’on voudrait voir, de générer des images. C’est un algo de génération d’image (dont le principe est très bien décrit par David Louapre). Il faut apprendre un peu pour savoir comment décrire ce que l’on souhaite obtenir, en donnant des éléments factuels, mais aussi des éléments de style. C’est assez bluffant. Aussi bien pour générer des « photos » que des images totalement imaginaires, basées sur des styles. Le plus intéressant, à mon sens, est d’arriver à créer, par combinaison de styles, des images originales dans leur écriture stylistique. Bref, je m’amuse. Et je m’en sers déjà pour illustrer mes présentations au boulot, ou ajouter des images à certains posts de ce blog (par exemple, cet ancien post a maintenant droit à une illustration splendide mêlant Klimt et Delaunay).

Dans mes recherches stylistiques, du coup, je suis tombé sur un artiste japonais que je ne connaissais pas, et dont je ne peux résister au plaisir de vous le faire connaître : Hasui Kawase (1883 – 1957). Wikipedia nous dit que c’était : « un peintre et illustrateur japonais travaillant dans la technique de l’estampe, célèbre surtout pour ses paysages. C’est un des artistes les plus prolifiques et talentueux du mouvement « Shin-Hanga » ou renouveau pictural. Ce mouvement est né sous l’égide de l’imprimeur Watanabe Shozaburo à Tokyo dans les années 1920 qui a édité près de 600 œuvres de Hasui. »

Je vous invite chaudement à aller découvrir ses magnifiques œuvres, que je trouve pour ma part incroyable de modernité dans leur style (presque de la ligne claire avant l’heure), avec une douceur reposante et des cadrages et compositions toujours originales et apportant, souvent, de très subtils décalages et ruptures.

En illustration des capacités de Midjourney, voici une image générée dans le style de Kawase, mais avec des objets plus futuristes :