« Notions de philosophie » est une superbe somme, organisée et supervisée par Denis Kambouchner, chez Folio. Trois tomes copieux, dont les différents articles traitent chacun d’une grande notion de philosophie : la culture, la liberté, les croyances, etc…

C’est un ouvrage qui m’a servi à plusieurs reprises, notamment pour découvrir le travail d’Alain Boyer qui y signe l’article « Justice sociale et égalité » (splendide et très très riche). Cela m’avait été très utile avant d’aller l’interviewer (interview exclusive). Et comme il vient de me resservir récemment, j’en recommande la lecture et la possession, car l’article que j’utilise, « Les croyances », est vraiment remarquable. Il est signé par Pascal Engel, et est à la fois précis, complet, très documenté et d’une grande rigueur conceptuelle (je crois que c’est un des apports de la philosophie analytique). Je suis heureux d’avoir cette somme dans ma bibliothèque : elle me resservira à coup sûr !

Blog

-

Les mains du miracle

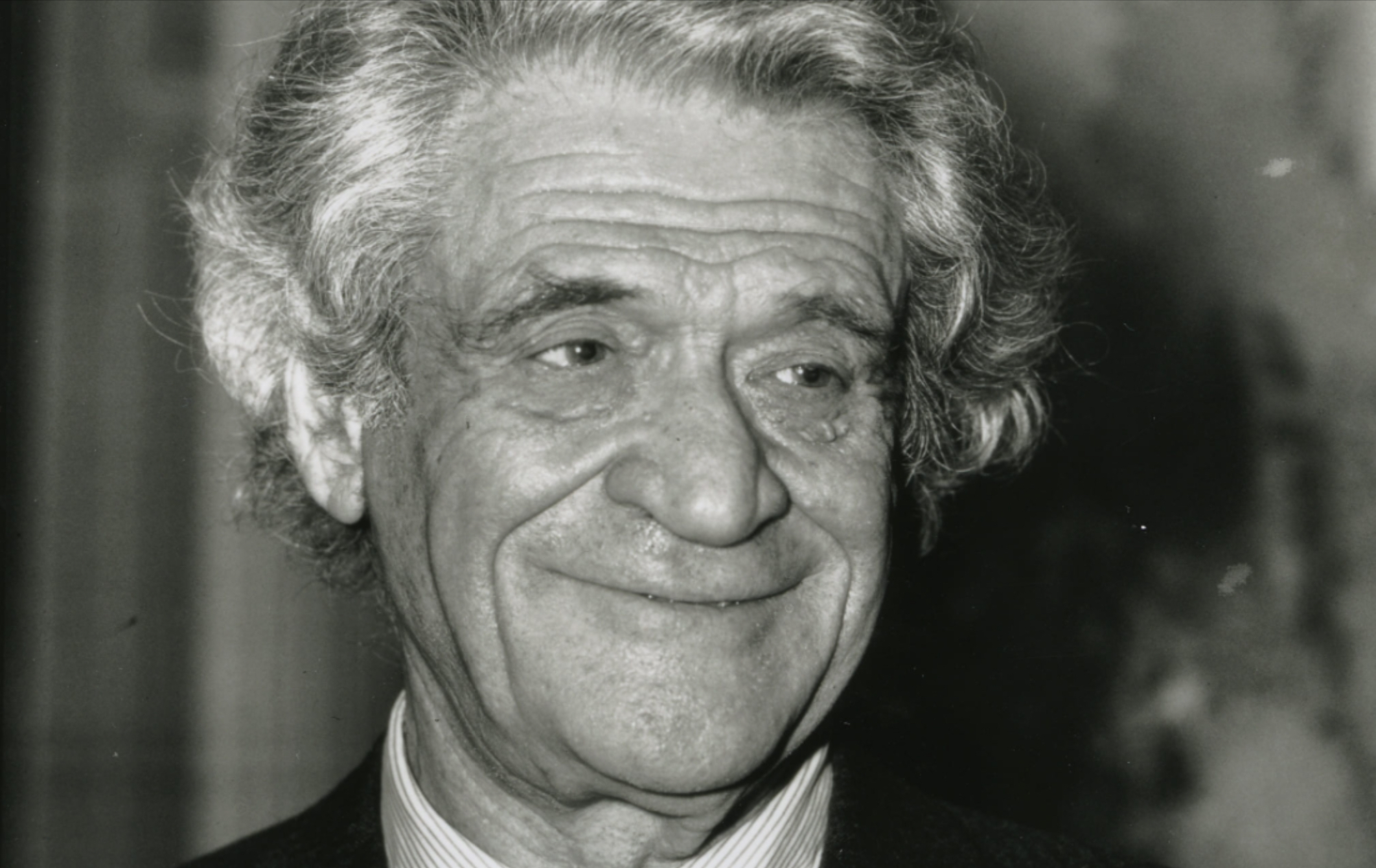

« Les mains du miracle », de Joseph Kessel, est la biographie romancée (légèrement) de Felix Kersten, médecin spécialiste des massages, qui a soigné Himmler.

Extraordinaire destin

C’est une histoire extraordinaire, qui dépasse tout ce qu’aurait pu imaginer un écrivain. Kersten, par hasard et par le fait que son savoir-faire de masseur était déjà très réputé, se retrouve à devoir soigner l’un des plus haut placé des dignitaires nazis, Heinrich Himmler (patron en chef des SS). Himmler, très souffrant, bénéficie des soins apaisants de Kersten qui devient, du coup, peu à peu, indispensable pour lui. Kersten (estonien d’origine, qui a combattu avec l’armée finlandaise, et accueilli ensuite par la Hollande), que le régime nazi horrifie, essaye rapidement de profiter de sa situation pour sauver quelques personnes des griffes des nazis. Il y parvient, et décide de continuer dans cette voie : c’est le seul moyen pour lui de supporter la situation qui est la sienne (bloqué à aider le pire des nazis) que d’essayer d’utiliser l’influence et l’emprise qu’il a sur Himmler pour sauver peu à peu, des dizaines, puis des centaines et … des milliers de prisonniers, de juifs, de hollandais.

Agent secret par nécessité

Ses plans de sauvetages devenant de plus en plus ambitieux, il devient de fait, avec l’aide de proches d’Himmler (son secrétaire Brandt en particulier), une sorte d’agent secret : il traite avec les autorités suédoises, notamment, pour organiser les plans de sauvetage. Son courage impressionne, et sa simplicité d’esprit pour mener ses actions m’a refait penser à la phrase de Jean Moulin que l’ami JM m’a partagée l’autre jour :

Je ne savais pas que c’était si simple de faire son devoir quand on est en danger.

Jean MOULIN (1899-1943), Lettre à sa mère et à sa sœur, 15 juin 1940

Magnifique biographie

J’ai trouvé cette biographie tout à fait passionnante et juste : le ton est simple, sans emphase, et les éclairages psychologiques sont au juste nécessaire pour éclairer le comportement des personnages, sans les figer dans une interprétation trop simplificatrice. La découverte de l’histoire vue depuis le camp nazi est assez incroyable pour mesurer le degré de folie et de fanatisme qui s’était emparé de l’entourage d’Hitler. Le récit avance vite et on est tenu en haleine. Kessel, décidément, fait partie des manques dans ma culture littéraire. A découvrir, et ce livre est un très bon moyen.

-

Réflexion faite

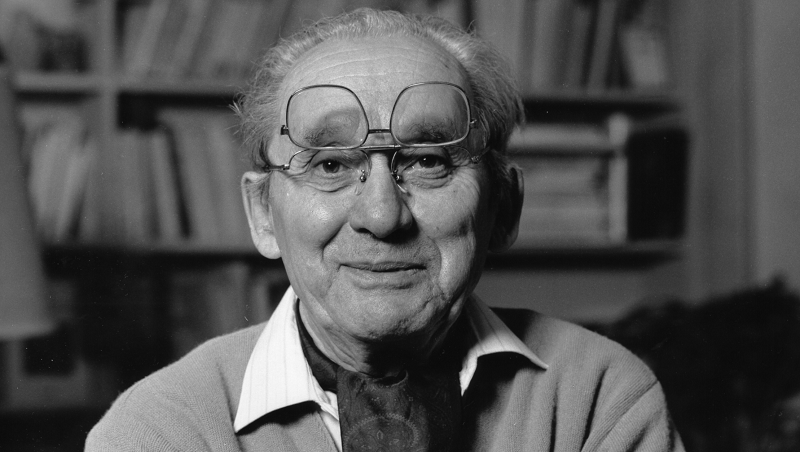

J’aime bien Paul Ricoeur. J’ai lu, de cet auteur, « Idéologie et utopie » et « Soi-même comme un autre ». Ce petit texte, « Réflexion faite », sous-titré Autobiographie intellectuelle, est un ouvrage à part. Son titre dit bien le projet : ni une autobiographie personnelle, ni un livre de bilan (il s’appelle « réflexion faite » et non « tout compte fait, comme le précise avec justesse Olivier Mongin dans la préface) ; une autobiographie Intellectuelle.

Retour sur les grands temps de l’évolution de sa pensée

Ricoeur se livre à un exercice ambitieux dans ce volume (une centaine de page) : revenir sur les grandes étapes de sa pensée, de son évolution, en s’appuyant sur ses ouvrages (presque pas sur ses conférences, cours, articles et autres supports). Sans rentrer dans le détail, qu’il me serait impossible de résumer tant le texte est dense, on peut dire que Ricoeur, par son parcours, a tenté une forme de philosophie particulière, mariant phénoménologie (il vient de là), sémiotique, psychanalyse, mais aussi, grâce à son parcours aux Etats-Unis, philosophie analytique11. Cela rejoint de manière surprenante toute l’introduction du livre de Larmore, Modernité et morale, et dont le thème central, à mes yeux, est le sujet, et l’identité. Et aussi la narration et la place du temps dans la construction du sujet. Passionnantes thématiques, et ouvrage très très dense. Deux points m’étonnent dans sa pensée et dans son parcours.

Ligne de front

D’une part, sa farouche volonté de séparer sa pensée philosophique et sa pensée spirituelle (il a été aussi un auteur prolifique sur la foi, l’herméneutique biblique). Quelle drôle d’idée de penser que c’est possible ! Cette volonté de distinction l’honore, mais nous fait perdre le fruit d’une tentative d’articulation… Comme le dit Mongin dans la préface en le citant, Ricoeur, dès ses années d’apprentissage, apprend à « mener, d’armistice en armistice, une guerre intestine entre la foi et la raison. » La conclusion de « Soi-même comme un autre » signalait également « le rapport conflictuel-consensuel entre sa philosophie sans absolu et sa foi biblique plus nourrie d’exégèse que de théologie ». Bien sûr, l’une et l’autre se sont nourrie, mais il aurait été, en tant que lecteur, plus intéressant d’avoir une autobiographie mêlant les deux.

Je me dis que je dois aller lire, dans ma bibliothèque, « La métaphore vive » que je n’ai jamais ouvert, et je suis d’ores et déjà en train de relire quelques textes de Benoît XVI, notamment le magnifique « Discours de Ratisbonne », où il est question de l’articulation entre la foi et la raison.Pudeur

A nouveau, cela force l’admiration, mais peut être un peu frustrant. Orphelin de mère et de père, le parcours personnel de Ricoeur, assorti par ailleurs du suicide de son dernier fils, n’est qu’à peine évoqué. Il a l’honnêteté de reconnaître qu’il ne peut faire une autobiographie intellectuelle sans au minimum évoquer la « catastrophe », mais c’est en restant sur une ligne crête philosophique et jamais personnelle : un peu paradoxal pour quelqu’un dont toute la pensée est centrée sur la narration et le sujet, la phénoménologie, le récit, et la quête de sens.

-

Des sources de la connaissance et de l’ignorance

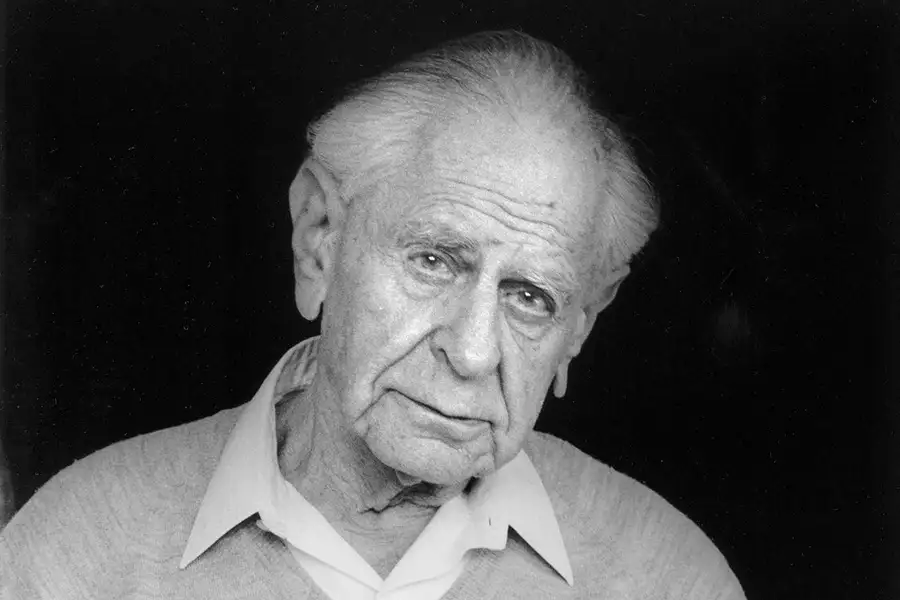

C’est le titre d’une conférence donnée en 1960 par Karl Popper, à la British Academy, et édité par Payot.

Limpide et essentiel

Rien de nouveau, à vrai dire, puisque j’ai déjà lu quelques essais et conférences de Popper. Mais comme le thème est plus restreint, cela donne un texte d’une grande clarté, démonstratif et à vrai dire magnifique. C’est probablement une excellente manière, d’ailleurs, de découvrir le grand philosophe qu’était Popper.

Vérité et connaissance

La recherche de la vérité reste le thème central, ainsi que notre rapport à la connaissance : que pouvons-nous connaître, comment ? Les sources de notre connaissance sont-elles importantes ?

Je vous partage un ou deux extraits pour vous donner envie, et montrer le style si beau de Popper, dans sa pureté de raisonnement.

La réponse correcte à la question « De quelle manière pouvons-nous espérer déceler et éliminer l’erreur? » est, à mon avis, la suivante : « Par la critique des théories ou des suppositions formulées par d’autres et – pourvu que nous y soyons entraînés – par celle ne nos propres théories ou conjectures » (cette seconde démarche est tout à fait souhaitable, mais elle n’est pas indispensable, car si nous échouons à critiquer nos théories, il s’en trouvera d’autres pour le faire à notre place). Cette réponse énonce, sous une forme résumée, une position que je propose d’appeler « le rationalisme critique ». Il y a là une conception, une attitude et une tradition que nous avons héritées des Grecs.

Il cite en fin de conférence un certains nombres de conclusions épistémologiques importantes : sans rentrer dans le détail, les voici listées (elles sont plus détaillées dans la conférence, mais je veux les garder quelque part):- Il n’existe pas de source ultime de la connaissance

- la vraie question consiste à se demander si une assertion est vraie, c’est-à-dire si elle correspond, s’accorde, aux faits

- le moyen de faire cela consiste à tester cette adéquation, soit de manière directe, soit en soumettant les conséquences à l’examen et aux tests

- les procédures de test d’adéquation entre nos théories et nos observations peuvent être complétées par l’examen de la cohérence interne et la concordance de diverses sources historiques

- la tradition représente (en plus de la connaissance innée) la source la plus importante, en qualité comme en quantité, pour notre savoir

- si l’anti-traditionalisme est inconséquent, il en est de même du traditionalisme : chaque parcelle de ce savoir se prête à l’examen critique et est susceptible d’être invalidé

- la connaissance ne s’élabore jamais à partir de rien. Les progrès du savoir sont essentiellement la transformation d’un savoir antérieur, dans la modification de nos théories

- « Nous ne disposons pas de critères de vérité, (…) mais nous possédons bien des critères qui, la chance aidant, peuvent nous permettre de reconnaître l’erreur et la fausseté. La clarté et la distinction ne constituent pas des critères de la vérité, mais des traits tels que l’obscurité ou la confusion sont susceptiblesd’être des indices d’erreur. De même, la cohérence est impuissante à prouver la vérité, mais l’incohérence ou l’incompatibilité servent bel et bien à démontrer la fausseté.

- « Ni l’observation, ni la raison ne font autorité. (…) La vocation essentielle de l’observation et du raisonnement, voire de l’intuition et de l’imagination, est de contribuer à la critique des conjectures aventurées à l’aide desquelles nous sondons l’inconnu.

- Malgré la symétrie du tableau des idées (voir ci-dessous), il faut bien comprendre que selon Popper, la colonne de gauche (celle des mots et de leur sens) est sans intérêt, et celle de droite (où apparaissent les théories et les problèmes touchant à leur vérité) est d’une importance extrême. Il faut à tout prix éviter les questions qui ne sont que querelles de mots.

- « Toute solution d’un problème donne naissance à de nouveaux problèmes qui exigent à leur tour solution ; (…) Plus nous apprenons sur le monde, et plus ce savoir s’approfondit, plus la connaissance de ce que nous ne savons pas, la connaissance de notre ignorance prend forme et gagne en spécificité comme en précision. Là réside en effet la source majeure de notre ignorance : le fait que notre connaissance ne peut être que finie, tandis que notre ignorance est infinie. »

et voici le tableau dont il question au point 9 :

les idées, c’est-à-dire les désignations, les termes, ou les concepts les énoncés, les propositions ou les théories peuvent être exprimées sous forme de mots affirmations susceptibles d’être doués de signification vraies et leur sens vérité peut se réduire grâce à des définitions dérivations à celui / celle de concepts non définis propositions primitives vouloir ainsi établir (plus que déterminer par réduction) leur sens vérité entraîne une régression à l’infini Conclusion

Je laisse comme souvent le mot de la fin à l’auteur, avec le dernier paragraphe de la conférence.

Il convient, selon moi, de renoncer à cette idée des sources dernières de la connaissance et de reconnaître que celle-ci est de part en part humaine, que se mêlent à elle nos erreurs, nos préjugés, nos rêves et nos espérances, et que tout ce que nous puissions faire est d’essayer d’atteindre la vérité quand bien même celle-ci serait hors de notre portée. On peut convenir que ces tentatives comportent souvent une part d’inspiration, mais il faut se méfier de la croyance, si vivace soit-elle, en l’autorité, divine ou non, de cette inspiration. Si nous reconnaissons ainsi qu’il n’existe, dans tout le champ de la connaissance et aussi loin qu’elle ait pu s’avancer dans l’inconnu, aucune autorité qui soit à l’abri de la critique, nous pouvons alors, sans danger, retenir cette idée que la vérité transcende l’autorité humaine. C’est là une nécessité, car en l’absence de semblable idée, il ne saurait y avoir ni normes objectives de l’investigation, ni critique des conjectures, ni tentatives pour sonder l’inconnu, ni quête de la connaissance. -

Mars, mon amour

Sébastien Damart, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler il y a quelques années, signe avec « Mars, mon amour » un joli roman de science-fiction. A quelques petites maladresses stylistiques près, je trouve sincèrement que c’est un super roman. Je recopie ici le 4ème de couverture qui dit bien de quoi il s’agit.

2045. Une année qui fait date dans l’histoire de l’exploration martienne. Les premiers pas de l’Homme sur Mars. Une première mission. Quatre astronautes. Initier un réchauffement de la planète toute entière et permettre de rêver au débarquement de futurs colons.

Dès son arrivée, l’équipage est témoin d’étranges phénomènes. La géologie et la météorologie martiennes semblent jouer avec les explorateurs. L’un d’entre eux, en particulier, rapidement convaincu d’être en présence d’une forme de vie animée d’un sentiment amoureux. Ce genre de sentiment pur et infini qui vous rend indestructible et qui dure éternellement…

Cinquante ans plus tard. Un convoi spatial. Direction Mars pour récupérer un minerai précieux. Mars s’est réchauffée. Elle s’est réveillée. A-t-elle seulement oublié l’être aimé ? Et surtout, qu’est-elle prête à faire pour le retrouver ?L’ambiance est super, et l’amateur de SF que je suis y a trouvé son compte. On est dans une sorte de mélange entre « Seul sur Mars » et « Life : origine inconnue ». Les personnages sont bien campés, et le style efficace. Certains scènes sont proprement glaçante, dans la lignée des meilleures passages de la SF à suspens (j’ai pensé à Ad Astra). J’ai dévoré ce livre dont le scénario est très original, et je vous en recommande chaudement la lecture.

-

Ce que le monde doit au protestantisme

Le livre de Jean Robin « Ce que le monde doit au protestantisme » est un drôle d’objet : mal édité, écrit en grande partie par ChatGPT, volontiers simpliste, il n’en est pas moins intéressant dans son propos. La thèse en est simple : si l’Occident a vu naître en son sein un certain nombre de grands progrès pour l’humanité, il le doit en grande partie à la réforme protestante qui a permis, encouragé, et soutenu l’essor des sciences et de la liberté, de la démocratie et de la tolérance.

Or, comme nous allons le constater, il y a un avant et un après la Réforme protestante, dans quasiment tous les domaines qui comptent. Donc certes, le protestantisme n’est pas le début de l’histoire, et les protestants se sont appuyés sur des connaissances, des sagesses et des savoirs qui les précédaient. Mais le bond gigantesque que le protestantisme a permis comme aucune autre croyance auparavant, et comme aucune autre croyance depuis, en fait une spécificité qui la distingue de toutes les autres croyances qui existent dans l’univers, y compris l’athéisme (qui n’est pas une croyance mais un système de pensée). C’est parce que cette spécificité a été niée jusqu’à présent qu’il convient de lire ce livre avec raison et ouverture d’esprit, que vous soyez protestant ou pas.Mal foutu

La thèse est connue (Jean Robin cite d’ailleurs un certains nombres d’auteurs qui ont mis en avant cette idée … ), et l’effort de l’auteur consiste ici à lister, dans différents domaines (sciences, technologies, philosophie, politique, arts & littérature, etc.), les créateurs majeurs protestants, ou qui ont baigné dans un monde protestant.

Le texte de Jean Robin est très court, convaincant, et volontairement partial (ce qui du coup n’amène pas beaucoup de possibilités de discussions). Les parties écrites avec ChatGPT sont fastidieuses à lire, et le côté « liste » est vraiment dissuasif.

J’avais en tête que ce serait un ouvrage philosophique, ou un éclairage sur l’histoire des idées, mais ce n’est pas cela. C’est une recension assez complète, et unique ?, de tous les génies protestants.Intéressant quand même

Mais cela reste une somme intéressante : d’une part certains auteurs mentionnent tous ces créateurs/inventeurs sans jamais expliciter le fond protestant dans lequel ils ont baignés (notamment Yuval Noah Harari), et d’autre part les listes d’auteurs importants par domaines sont utiles, et la présence dans chaque chapitre de citations assez nombreuses me sera très utile pour ma collection.

Un étrange objet donc, pas inutile, mais très perfectible dans sa forme.