Je vous recommande d’écouter l’interview par Lex Friedman de Pavel Durov, l’étonnant et courageux inventeur de Telegram. On découvre beaucoup de choses dans cette (longue) interview. On peut y constater les agissement anti-liberté de la plupart des gouvernements, ainsi que les barbouzeries incroyables qui ont conduits les policiers français, sans même vraiment savoir pourquoi, à arrêter Pavel Durov à Paris (il est toujours interdit de voyage et ne peut séjourner qu’en France et à Dubaï, en attendant que la « justice » française tranche sur son sort). Liberté d’expression, un combat toujours et plus que jamais d’actualité. Nous devrions tous virer les whatsapp et autre applis, et installer et utiliser Telegram, tant son positionnement philosophique est le bon (garantie de confidentialité), et tant le courage de son fondateur force le respect.

Blog

-

Bitcoin One Million

Je viens de terminer l’excellent ouvrage de Fred Krueger (@dotkrueger) & Ben Sigman (@bensig) «Bitcoin One Million». Le titre le pose dès le début : contrairement au premier livre sorti l’an dernier (The Big Bitcoin Book) qui retraçait l’histoire incroyable du Bitcoin, celui-ci nous projette dans l’avenir, avec un horizon de temps à 10 ans. (Ouvrage disponible maintenant en français également : Bitcoin Un Million).

Power Law

Comme tout ouvrage sérieux sur le Bitcoin, les auteurs partent des faits et de la spécificité du Bitcoin : quand on se débarrasse des fluctuations, de la volatilité, et que l’on dézoome on voit bien (les chiffres et les courbes le montrent bien) que l’évolution du prix du Bitcoin dans le temps est bien décrite par une loi de Puissance1.Giovanni Santostasi (@Giovann35084111) l’a très analysé, expliqué, et continue de travailler dessus.

Pour faire simple, sur les 15 années d’existence du Bitcoin, il existe une relation simple entre le prix du Bitcoin et le temps écoulé. Le prix est une puissance du temps. Cela décrit un phénomène de grandissement, lié à l’adoption du Bitcoin. Le même type de loi était observable pour l’adoption d’internet. Fort de ces faits, à l’horizon 2035, le prix du bitcoin sera à peu près d’un million de dollars. D’où le titre. Et le sous-titre, « le chapitre final des Fiat » (les monnaies fiat sont les monnaies décrétées par l’Etat) : la progression du Bitcoin signe l’abandon progressif des monnaies fiat, dont la valeur décroit inexorablement dans le temps. Vous pouvez retrouver les données historiques et les projections sur le site b1m.io créé par les deux compères.Les faits et les projections

Les auteurs décrivent ensuite, éclairé par tout un tas de faits et de données, le chemin qui fera passer le bitcoin de son prix actuel (100k$) à x10 pour atteindre un million. C’est un donc à un bel exercice d’analyse logique, mathématique et financier que se livrent les auteurs : depuis son arrivée, le bitcoin explose tous les autres types d’actifs (immobilier, or, actions, obligations). Ce n’est même pas un combat, c’est une boucherie. Et les auteurs écrivent ces lignes (en se référant à la création monétaire sans fin des banques centrales & banques adossée à de la dette) auxquels je souscris tout à fait :

Cela crée l’opportunité de Bitcoin. Alors que les banques centrales sont bloquées dans leur trajectoire d’expansion de 7 %, le bitcoin offre l’inverse : une expansion de 0 % pour toujours. Chaque année qui passe, le contraste devient plus frappant. L’offre de fiat double, l’offre de bitcoin inchangée. Le pouvoir d’achat des fiats est divisé par deux, le pouvoir d’achat du bitcoin double. Ce n’est pas une compétition, c’est un massacre complet. La seule question est de savoir à quelle vitesse les gens reconnaissent ce qui se passe.

Le mouvement a déjà démarré : les ETFs (dont celui de BlackRock qui a initié le bal) permettant aux investisseurs d’être exposé au Bitcoin sans avoir à gérer la complexité de garder soi-même ses bitcoins, avec son wallet, ses clefs, etc., ont été les plus impressionnant de l’histoire financière : plus de 100 milliards de $ de fonds injectés vers le Bitcoin en 11 mois. Les investisseurs ne s’y trompent pas. Un actif dont le rendement moyen sur le long terme est de 42% par an doit faire réfléchir n’importe quelle personne qui souhaite stocker de la valeur dans le temps.Passionnant et … pointu

Le livre est vraiment passionnant et l’éclairage de Fred Krueger, entrepreneur, trader, longtemps avocat de l’or comme meilleur moyen de stocker la valeur est vraiment utile. Le livre devient trop pointu pour moi sur les Bitcoin Treasury Companies (comme Strategy de @saylor). De même, quand ils décrivent la plongée que @bensig a fait dans la Quatum computing pour voir si c’était réellement une menace pour la sécurité des clefs Bitcoin : passionnant, impressionnnant, mais mes connaissances (inexistantes) en cryptographie me font suivre le propos plus comme quelqu’un qui écoute une histoire que comme quelqu’un qui comprend les tenants et aboutissants techniques. Mais j’aime la posture des auteurs qui sont des pragmatiques : on ne se raconte pas d’histoires, on parle des faits, des datas, de la logique des choses. C’est d’ailleurs ce qui fait que le livre est passionnant et utile : c’est n’est pas un livre de « croyants », mais un livre de bosseurs, qui regardent les faits (le livre est plein de chiffres et de courbes, qui comme les images valent mille mots), et qui reconnaissent leurs erreurs d’appréciation.

Gouvernements

Le chapitre que j’attendais de lire avec impatience était celui sur les gouvernements : le risque le plus élevé pour le Bitcoin me semble en effet bien plus les désastreux politiciens aux commandes de nos pays, que les ordinateurs quantiques. Ce chapitre est très bien fait, et je vous en partage un extrait :

Monde multipolaire

Le siècle américain touche à sa fin, mais personne ne s’accorde sur la suite. L’économie chinoise rivalise avec celle des États-Unis. La Russie contrôle de vastes ressources énergétiques. L’Union européenne commande d’énormes marchés de consommation. Les pays BRICS parlent avec audace de « dédollarisation » et de systèmes monétaires alternatifs. Mais les paroles sont plus faciles que la mise en œuvre.

Créer un nouveau système monétaire mondial exige plus que de la puissance économique, il exige de la confiance. Et la confiance est exactement ce que ces coalitions émergentes n’ont pas. La Chine et l’Inde maintiennent des frontières tendues. La Russie et l’Europe sont engagées dans une guerre économique. Le Brésil et l’Argentine ne parviennent pas à s’entendre sur une monnaie commune. L’Iran et l’Arabie saoudite représentent des camps opposés dans des conflits régionaux.

Chaque alternative proposée au système du dollar souffre du même défaut fondamental : elle nécessite une certaine autorité pour émettre, gérer et contrôler la nouvelle monnaie. Dans un monde multipolaire, aucune autorité n’inspire la confiance universelle. Sauf les mathématiques. Bitcoin offre quelque chose d’inédit : une couche de base monétaire neutre qu’aucune nation ne contrôle mais que chaque nation peut vérifier. (…)

Nœuds gouvernementaux

Chaque jeu vidéo a un boss final, l’ennemi ultime qui semble impossible à vaincre. Pour Bitcoin, ce boss a toujours été censé être les gouvernements. Les entités dotées d’armées et d’agences, de lois et d’influence, ayant le pouvoir d’interdire, de confisquer et de criminaliser. Pendant plus d’une décennie, la lutte contre le boss a fait rage. Les gouvernements ont interdit les plateformes d’échange, a saisi les opérations de minage, arrêté les développeurs et menacé les utilisateurs.

Le réseau a absorbé tous les défis et a continué à produire des blocs. Chaque interdiction a renforcé les nœuds restants. Chaque saisie a démontré la futilité des tentatives de confiscation. La certitude mathématique du protocole a survécu à l’opposition politique, prouvant que le code appliqué par un consensus mondial transcende les frontières nationales.

Quelque part dans la bataille, quelque chose d’inattendu s’est produit : le boss final a cessé d’essayer de détruire Bitcoin et a commencé à essayer de l’acquérir. Le gouvernement américain détient désormais plus de Bitcoin que la plupart des entreprises. Le Salvador en a fait une monnaie légale. La Norvège l’envisage comme réserve souveraine. Le Texas offre des incitations au minage. Les entités qui étaient censées tuer Bitcoin deviennent des baleines Bitcoin.A lire pour comprendre, se projeter et lutter

Bref : ce livre est vraiment à lire pour comprendre ce qui est en train de se jouer, et pour pouvoir comparer ce qui se passe avec une projection assez réaliste de la révolution monétaire qui est à l’œuvre sous nos yeux. Bitcoin est en train, lentement mais sûrement, de devenir la monnaie de référence, le seul actif digital réellement insaisissable et non manipulable. Un outil de propriété privée réel est toujours une arme pour défendre la liberté. Etudier Bitcoin, en acheter, c’est probablement l’acte politique le plus fort que nous puissions faire pour faire diminuer la taille et l’emprise et la clique de parasites qui manipulent les monnaies, les économies et appauvrissent nos pays.

-

Citation #182

Toutes les données disponibles invitent à conclure que dans la vie des individus et des sociétés, l'hérédité n'a pas moins d'importance que la culture. Chaque être est biologiquement unique et différent de tous les autres. Par conséquent la liberté est un grand bien, la tolérance une grande vertu et l'embrigadement un grand malheur. Pour des raisons pratiques et théoriques, les dictateurs, les organisateurs et certains savants sont fort désireux de réduire l'exaspérante diversité de la nature humaine à un genre d'uniformité plus maniable.

Aldous Huxley (1894-1963)

écrivain, romancier et philosophe britannique,

-

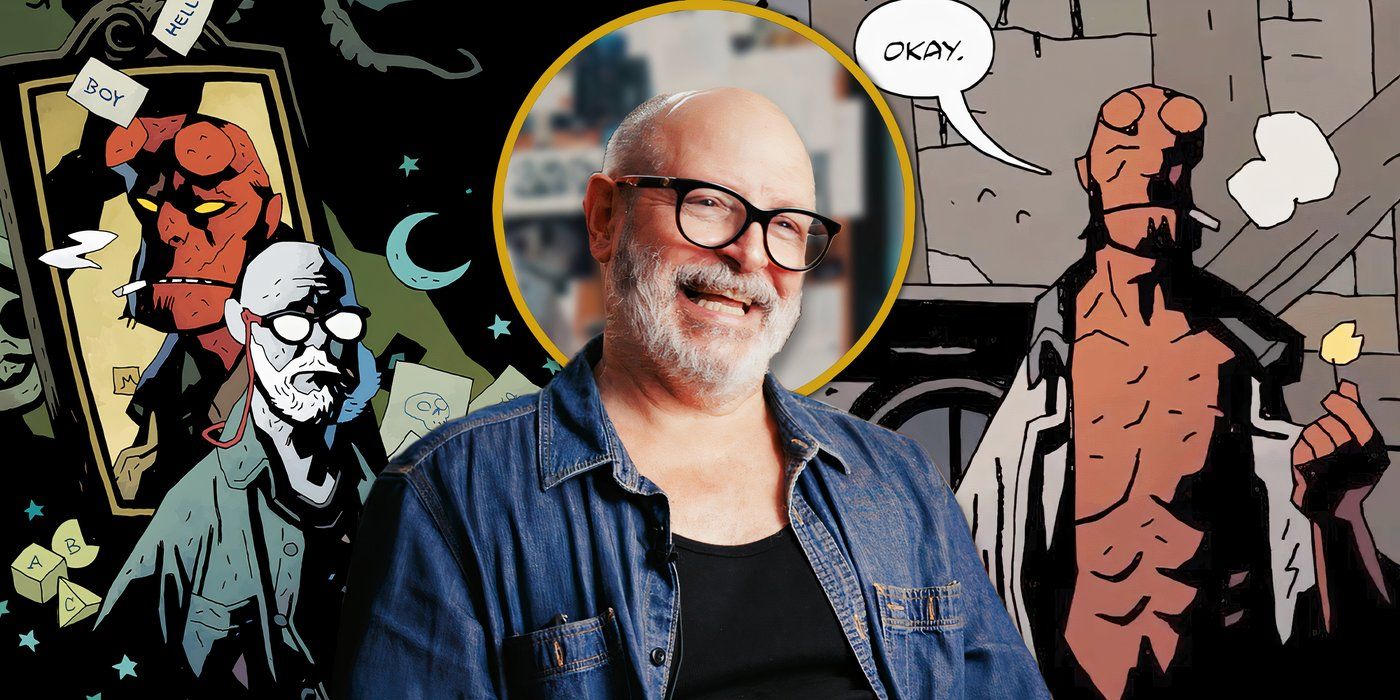

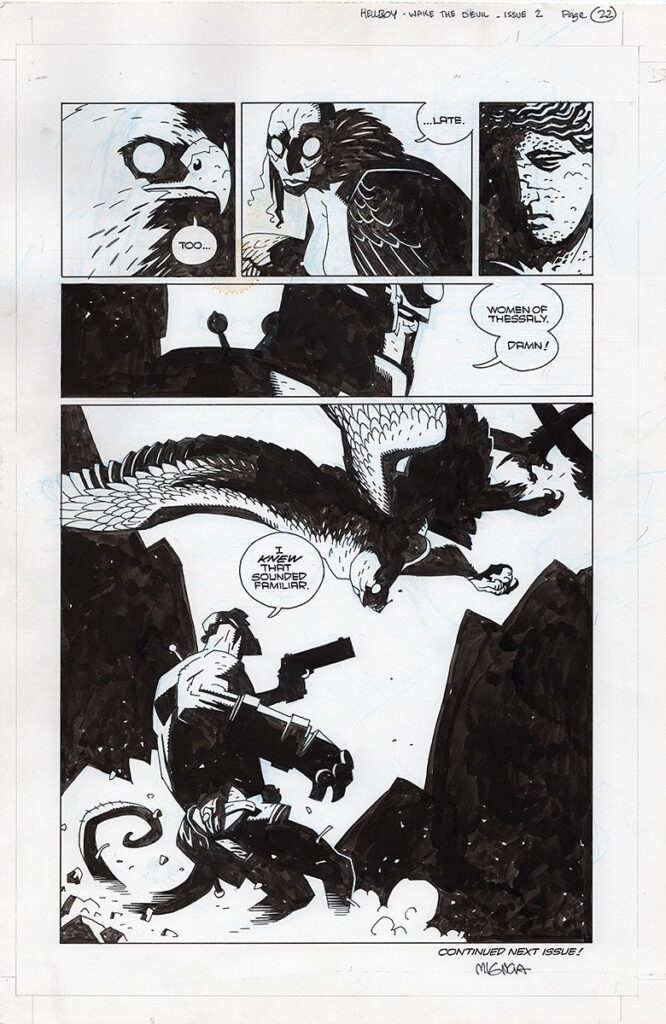

Mike Mignola

J’ai découvert cet été un auteur de BD assez hors-norme, et la qualité de son dessin m’a mis une grosse claque. Je ne résiste pas à vous le partager du coup. Il s’agit de Mike Mignola le créateur de la série Hellboy (et de plein d’autres choses, notamment en tant que scénariste). Les dessins de la série Hellboy sont ses dessins les plus aboutis (les différents comics dans lesquels il a dessiné avant montrent un style moins original).

Des dessins très structurés, graphiques, pensés en surface grâce à l’utilisation d’aplats audacieux. Très belle mise en page des cases entre elles aussi. Et bien sûr, le personnage d’Hellboy qui vraiment très chouette : une sorte de créature de l’enfer, sauvé par son père adoptif, et vraiment bienveillant et drôle. Il est bien créé, et intéressant, car sa part « mauvaise » ressurgit par moment (ses cornes repoussent à ce moment-là), mais il retourne toujours du côté du « bien » (en cassant ses cornes). N’est-ce pas une belle allégorie, de la frontière entre le bien et le mal présente dans le cœur de chaque humain ? Après le meilleur de la série sont les premiers tomes, avec les enquêtes du BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) menées par Hellboy et ses collègues. Les délires un peu trop mythologiques des derniers tomes sont moins ma came.

Je suis en train de terminer la série, et j’ai été très frustré car il n’y a presque aucune autre BD dessinée par Mignola après Hellboy. Heureusement, une nouvelle série arrive fin octobre. Miam. Ci-dessous un exemple de dessins.

-

L’éléphant

Plus j’étudie le Bitcoin, et plus je suis les actualités concernant cette révolution pacifique, et plus je constate l’existence d’un éléphant au milieu de la pièce, soigneusement laissé de côté par les politiciens (presque tous) et une partie des médias. Cette petite clique fait mine de s’affairer autour du budget, et d’obscures « économies » de 40 milliards. Quand la dette du pays est estimée à 3420 milliards. On a passé des mois à commenter des choses qui sont de l’ordre de 1% du sujet. Bref : du théâtre.

Ce qui bouge aux USA

En suivant un peu les actualités, et ce que met en place l’administration Trump, on voit qu’une dévaluation du Dollar arrive (ainsi qu’une utilisation massive des StableCoins et du Bitcoin comme réserves de valeur). C’est un sujet massif, qui va déstabiliser, ou en tout cas modifier, les équilibres mondiaux sur le commerce et la finance. Voyez par exemple l’analyse de l’excellent Yves Choueifaty (@YChoueifaty), qui fait bien de rappeler les fondamentaux de l’Ecole Autrichienne sur la Valeur (subjective comme l’avait déjà expliqué Bastiat, Harmonies Economiques, chapitre V). Donc pendant que nous parlons du 1% de notre dette, les USA préparent un ré-ancrage monétaire massif de leur système financier sur le Bitcoin avec une dévaluation de la monnaie. On rigole.

L’éléphant

Alors quel est cet éléphant ? L’éléphant au milieu de la pièce, c’est le fait que la main mise des Gouvernements et des Etats sur les monnaies conduit à un appauvrissement permanent de la population. Nous sommes contraints, comme le rappelaient Pascal Salin, Jon Black (@JonBlackFR), Saifedean Ammous (@saifedean) ou encore Ludovic Lars (@lugaxker), d’utiliser les monnaies fiat, qui sont de très mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce qu’elles sont dans les mains discrétionnaires des « dirigeants », qui se servent bien entendu de la possibilité d’en « créer » régulièrement de nouvelles quantités pour financer leurs dépenses folles. Bien sûr à l’ère du digital, ils n’impriment ou ne créent rien : ils jouent sur les taux directeurs des Banques Centrales, et autorisent les banques à mettre en circulation de nouvelles quantités de monnaies, sans adosser cela à aucune réserve de quoi que ce soit. La valeur de nos euros est donc dans leur main, à leur bonne volonté. C’est cela l’éléphant. Il est aisé de voir le phénomène si on regarde le temps long : la création monétaire est permanente, et ce ne sont pas les prix des choses qui montent intrinsèquement, c’est leur valeur mesurée dans une monnaie sans cesse dévaluée par l’inflation monétaire. Allez voir chez Jon, par exemple. Ce fonctionnement est hautement spoliateur car bien sûr tout le monde n’est pas à la même distance de la « planche à billet ». Ceux qui en bénéficient en premier profitent d’un enrichissement relatif (afflux de fonds avant l’augmentation des prix), et les derniers se font avoir (augmentation des prix sans afflux de fonds). L’L’effet Cantillon est le nom de ce différentiel d’enrichissement. Ce n’est pas un petit phénomène; c’est massif, comme un gros éléphant. Le dollar a perdu depuis les années 1900 plus de 90% de sa valeur – 1$ vous permettait d’acheter 150 gr d’or en 1900, et seulement 2 gr en 2010(source Les Crises).

Le cul de l’éléphant

Très bien, donc les « dirigeants » pillent l’épargne via de la création monétaire non contrôlée. Mais si on fait le tour de la pièce, on se retrouve au cul de l’éléphant. Et ce n’est pas beau à voir. Je crois que c’est grâce à une vidéo de la chaine HowToBitcoin (@howtobitcoin_fr) : puisqu’ils peuvent créer de la monnaie à partir de rien, pourquoi est-ce que l’on continue à payer des impôts ? C’est vrai : faire rentrer 500 milliards dans les caisses de l’Etat en bloquant la prospérité et l’incitation à créer de la richesse, c’est idiot. Pourquoi ne pas supprimer les impôts et financer le fonctionnement de l’Etat par la dette ? Pour une raison simple : l’Etat français ne peut emprunter sur les marchés financiers que parce qu’il considéré comme solvable, et la seule manière de l’être c’est de montrer qu’on peut aller prélever de l’impôt avec un bon taux de recouvrement. Vu comme cela, l’impôt est donc le moyen d’asservissement, par la spoliation, des populations, afin de pouvoir continuer à cramer la richesse des générations futures. Immoral, vous avez dit ?

-

Citation #181

Il me semble que ce qui est requis est un sain équilibre entre deux tendances: celle qui nous pousse à scruter de manière inlassablement sceptique toutes les hypothèses qui nous sont soumises et celle qui nous invite à garder une grande ouverture aux idées nouvelles. Si vous n'êtes que sceptique, aucune idée nouvelle ne parvient jusqu'à vous; vous n'apprenez jamais quoi que ce soit de nouveau; vous devenez une détestable personne convaincue que la sottise règne sur le monde – et, bien entendu, bien des faits sont là pour vous donner raison. D'un autre côté, si vous êtes ouvert jusqu'à la crédulité et n'avez pas même une once de scepticisme en vous, alors vous n'êtes même plus capable de distinguer entre les idées utiles et celles qui n'ont aucun intérêt. Si toutes les idées ont la même validité, vous êtes perdu: car alors, aucune idée n'a plus de valeur.

Carl Sagan (1934-1996)

scientifique et astronome américain.