Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir.

Henri Poincaré (1854-1912)

Mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur français

Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir.

Henri Poincaré (1854-1912)

Mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur français

J’ai entendu parler à nouveau, il y a peu, du concept fumeux de « jour du dépassement ». Mis en avant par l’ONG FootPrintNetwork, repris en choeur par toutes les associations et mouvements écolo à tendances décroissants, ce concept n’a pourtant aucun fondement d’aucune sorte.

L’idée est simple : les ressources n’étant pas infinies, on peut calculer ce que l’humanité consomme chaque année, ce que la Terre est en mesure de « régénérer », et par un savant calcul on peut voir ce qu’on consomme de trop, c’est-à -dire le nombre de planètes qu’il faudrait pour pouvoir continuer comme cela. Ou, dit en d’autres termes, le moment de l’année où l’on a déjà « consommé une planète ». L’image est forte, marque les esprits, et résonne avec les imaginaires eschatologiques des décroissants, anti-capitalistes, anti-techno, pro-retour à la nature. On n’est jamais loin du mythe de l’âge d’or.

Cette idée a m’a toujours énervé. Si à la mi-année on a déjà consommé ce qu’on pouvait, et qu’on tape dans les ressources trop fortement, cela signifie que l’année d’après, les ressources sont encore plus faibles. Et ainsi de suite. Quand je regarde les chiffres de ce « jour du dépassement », nous devrions déjà avoir consommé 25 ou 30 fois la planète ! Or, il me semble, mais je peux me tromper, que la Terre est toujours là , et que nous continuons à trouver de l’énergie. C’est donc une entourloupe logique.

Même les écolos le disent : additionner des choux et des carottes n’a aucun sens (des tonnes de CO2 avec des nombres d’animaux tués, plus des ressources énergétiques consommées, etc). C’est réellement une pure fumisterie rhétorique, pour influencer, coûte que coûte, les décisions politiques. A commencer par la première chose mesurée, les émissions de CO2, classés comme un … polluant. Non, le CO2 n’est pas un polluant. Il faut revenir à la raison.

Je conseille par exemple d’aller découvrir les excellentes pages scientifiques du CEA sur le climat et l’environnement. Je me suis fait encore avoir : je suis tombé sur Etienne Klein présentant le concept d’énergie, et je suis resté regarder la vidéo en entier. J’ai eu la surprise d’apprendre que l’excellente explication du concept d’énergie donnée par Feynmann dans ses fameux cours, venait en fait d’une clarification apportée notamment par Emmy Noether, mathématicienne allemande. Voilà de la science, de la vraie.

Pour le reste, je crois que le vrai dépassement c’est le 1er janvier : c’est la date à laquelle les militants décroissants ont dépassé la quantité de conneries que l’on devrait s’autoriser à dire chaque année.

Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde.

Albert Camus (1913-1960)

Ecrivain, philosophe, dramaturge et journaliste français

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’innovation, la créativité, et leur place dans les entreprises. Il manquait un index à cette série d’articles consacrées à l’innovation, et je publie donc ce post pour regrouper les différents articles « Innovation pour les nuls ». En voici la liste :

Bien entendu, je ne me présente pas comme un expert : n’hésitez pas à challenger, questionner, discuter, tous ces contenus ! Je les publies ici pour garder une trace, même peu construite, des réflexions qui sont les miennes, ou des connaissances qui me paraissent utiles. Vous pouvez également commenter pour demander un article sur tel ou tel sujet (en lien avec innovation et créativité bien sûr) : si je le maîtrise suffisamment je le produirai avec plaisir. C’est ça aussi, l’innovation pour les nuls ! Bonne lecture !

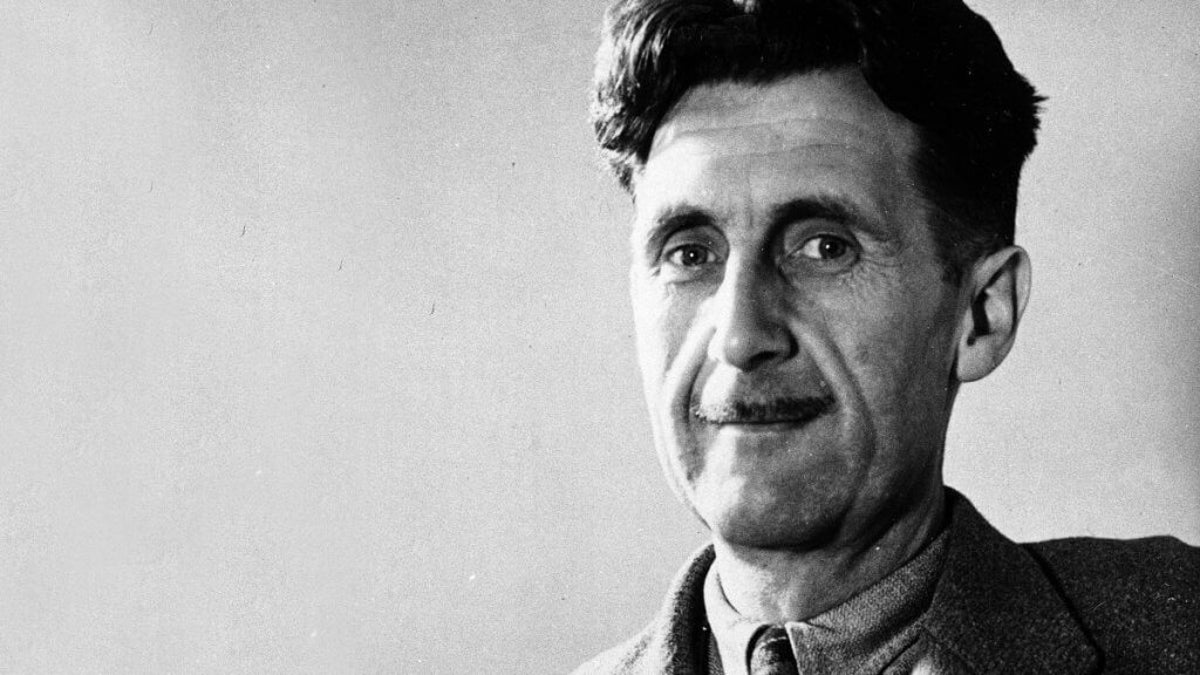

Je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous un très beau texte de George Orwell, datant de 1946, et consacré aux liens entre langage et pensée. On connait la réflexion d’Orwell dans 1984 sur le langage, avec la « novlangue« . Pour penser juste, il faut utiliser correctement le langage. Mode d’emploi.

Si vous lisez ce blog, vous savez qu’il correspond à un effort que j’essaye de faire pour penser correctement.

Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale.

Blaise Pascal (1623 – 1662)mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français

Penser correctement, cela veut dire, bien sûr, être conscient des biais cognitifs susceptibles d’altérer la qualité de notre réflexion. Mais également, sur un plan différent, il faut toujours être conscient que penser ne peut se faire qu’en utilisant le langage, qui est la forme de la pensée (une pensée sans langage est informe).

Ce matin dans ma boite mail, j’avais la newsletter du site Polémia, et en me baladant sur ce site je suis tombé sur un texte d’Orwell (article de Polémia, citant lui-même une traduction disponible en ligne sur Espace contre Ciment), qui est un très joli petit essai de 1946, La politique et la langue anglaise. Je ne résiste pas à vous partager, donc, ce texte, essentiel à mes yeux.

Tout d’abord quelques règles d’écritures que je garde ici :

Mais il arrive souvent que l’on éprouve des doutes sur l’effet d’un terme ou d’une expression, et il faut pouvoir s’appuyer sur des règles quand l’instinct fait défaut. Je pense que les règles suivantes peuvent couvrir la plupart des cas :

1. N’utilisez jamais une métaphore, une comparaison ou toute autre figure de rhétorique que vous avez déjà lue à maintes reprises.

2. N’utilisez jamais un mot long si un autre, plus court, peut faire l’affaire.

3. S’il est possible de supprimer un mot, n’hésitez jamais à le faire.

4. N’utilisez jamais le mode passif si vous pouvez utiliser le mode actif.

5. N’utilisez jamais une expression étrangère, un terme scientifique ou spécialisé si vous pouvez leur trouver un équivalent dans la langue de tous les jours.

6. Enfreignez les règles ci-dessus plutôt que de commettre d’évidents barbarismes.

Et puis le début du texte, pour vous donner envie de le lire…

La plupart des gens qui s’intéressent un peu à la question sont disposés à reconnaître que la langue anglaise est dans une mauvaise passe, mais on s’accorde généralement à penser qu’il est impossible d’y changer quoi que ce soit par une action délibérée. Notre civilisation étant globalement décadente, notre langue doit inévitablement, selon ce raisonnement, s’effondrer avec le reste. Il s’ensuit que lutter contre les abus de langage n’est qu’un archaïsme sentimental, comme de préférer les bougies à la lumière électrique ou l’élégance des fiacres aux avions. A la base de cette conception, il y a la croyance à demi consciente selon laquelle le langage est le résultat d’un développement naturel et non un instrument que nous façonnons à notre usage. Il est certain qu’en dernière analyse une langue doit son (La langue) devient laide et imprécise parce que notre pensée est stupide, mais ce relâchement constitue à son tour une puissante incitation à penser stupidement.déclin à des causes politiques et économiques : il n’est pas seulement dû à l’influence néfaste de tel ou tel écrivain. Mais un effet peut devenir une cause, qui viendra renforcer la cause première et produira un effet semblable sous une forme amplifiée, et ainsi de suite. Un homme peut se mettre à boire parce qu’il a le sentiment d’être un raté, puis s’enfoncer d’autant plus irrémédiablement dans l’échec qu’il s’est mis à boire. C’est un peu ce qui arrive à la langue anglaise. Elle devient laide et imprécise parce que notre pensée est stupide, mais ce relâchement constitue à son tour une puissante incitation à penser stupidement. Pourtant ce processus n’est pas irréversible. L’anglais moderne, et notamment l’anglais écrit, est truffé de tournures vicieuses qui se répandent par mimétisme et qui peuvent être évitées si l’on veut bien s’en donner la peine. Si l’on se débarrasse de ces mauvaises habitudes, on peut penser plus clairement, et penser clairement est un premier pas, indispensable, vers la régénération politique ; si bien que le combat contre le mauvais anglais n’est pas futile et ne concerne pas exclusivement les écrivains professionnels.

Lire la suite : La politique et la langue anglaise.