Grâce à un collègue et néanmoins ami (Pierre pour ne pas le nommer), j’ai découvert aujourd’hui ce beau dessin et le beau concept associé : Ikigai. C’est un concept proche de « raison d’être », mais associé à l’idée de joie. Je ne sais pas s’il est très utilisé au Japon, et n’étant pas connaisseur de leur culture, je ne m’aventurerais pas sur ce terrain. Mais j’ai trouvé l’image et l’idée très stimulantes. Regrouper en une image la raison d’être, la mission, la vocation, la profession et la passion, il fallait le faire. Je me projette bien dans l’exercice de remplir les cases pour moi (ou pour mon boulot). Et vous ?

Blog

-

Mots simples

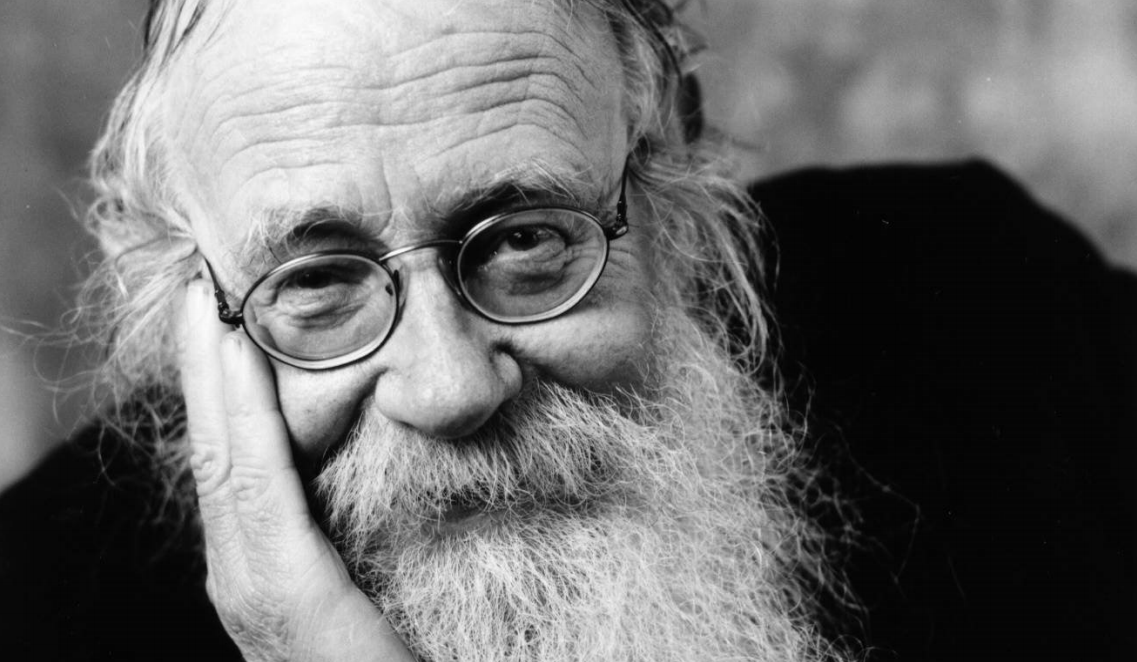

Le livre d’Adin Steinsaltz, rabbin et traducteur du Talmud, porte très bien son nom, Mots simples. Chaque chapitre de son livre aborde un mot « simple », car d’usage courant, mais qui bien sûr contient une grande richesse de signification : Amour, Bien, Jalousie, etc. J’ai trouvé ce livre très agréable à lire, intéressant, et finalement assez hors-norme. L’humilité et la simplicité du propos équilibrent à merveille l’ambition qu’il y a à vouloir traiter de tous ces sujets dans un seul livre. J’aime le ton de Steinsaltz, visiblement esprit très rationnel et scientifique. Son point de vue sur ces sujets est toujours intéressant. Vraiment un beau petit livre.

A propos de Dieu

Le dernier chapitre, consacré à Dieu, m’a confirmé deux choses que je pensais, plus ou moins confusément. Il me donne des mots simples pour le dire.

- La première, c’est que le judaïsme semble bien être une religion « sans Dieu » : Steinsaltz présente Dieu comme « l’intégralité de toute existence ». Cela me rappelle le fameux « Dieu ou la Nature » de Spinoza. Dans ce sens Dieu n’est qu’un mot limite pour dire notre incapacité à embrasser le « Tout ». Steinsaltz explique bien que l’anthropomorphisation de Dieu n’est qu’une béquille pour réussir à entrer en relation émotionnelle avec cet impensable. C’est du coup une question, il me semble, pour les croyants : comment interpréter tous les passages de la Bible où Dieu intervient comme un « personnage »? Au final, Steinsaltz avance l’idée que Dieu est aussi une croyance et une émotion innée en nous. Je trouve que tout cela est une manière d’expliquer, dans les termes qui seraient les miens, que Dieu n’a pas de volonté.

- la seconde, c’est que Steinsaltz met des mots très justes sur ce qu’est la croyance en Dieu, et qui me parlent car je crois que cela résume bien ce qui distingue un croyant d’un non-croyant. Je lui laisse le mot de la fin.

Dieu et le sens

La croyance en D-ieu peut être naïve et puérile ou bien raffinée et élaborée. Les images que nous nous en faisons peuvent être absurdes ou philosophiquement abouties. Cependant, cette croyance, une fois débarrassée de tout verbiage, se résume ainsi : l’existence a un sens. Certains pensent, probablement à tort, qu’ils le connaissent, alors que d’autres se contentent d’y réfléchir. Tout ce que nous vivons apparaît comme un ensemble décousu. Le fait que nous nous efforcions de relier entre elles ces différentes particules d’information repose sur notre foi, a priori, qu’il existe bien une certaine connexion.

Adin Steinsaltz, Mots Simples -

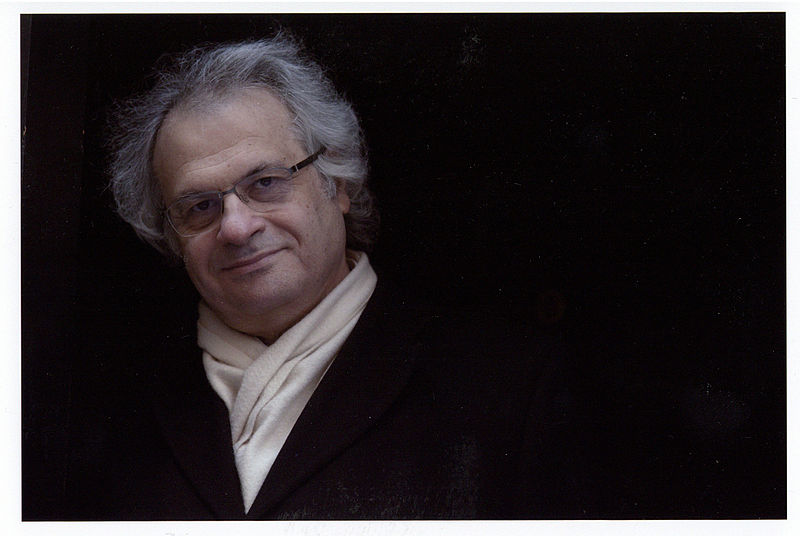

Un fauteuil sur la Seine

Lors de sa réception à l’Académie Française, au fauteuil numéro 29, Amin Maalouf, écrivain franco-libanais, avait fait comme c’est la coutume, un discours en hommage à son prédécesseur, Claude Levi-Strauss. Il avait été frustré dans son exercice, car il aurait voulu rendre hommage aussi, à deux autres occupants de ce fauteuil, Joseph Michaud, et Ernest Renan. Mais c’était trop complexe, car il y avait déjà beaucoup à dire sur Levi-Strauss.

Faire d’une frustration un éloge

Il a transformé sa frustration en un magnifique petit livre, simple, facile à lire, passionnant : Un fauteuil sur la Seine. Il a simplement décidé d’écrire un petit chapitre sur chacun des occupants du fauteuil 29 de l’Académie, depuis sa création (vous pouvez découvrir la liste sur la page wikipedia de l’essai). J’ai vraiment beaucoup aimé ce livre. On y découvre l’histoire de cette belle institution (d’abord une histoire d’amitié entre de jeunes gens épris de beaux-arts, de ballades et de repas partagés, avant d’être récupérée/protégée par Richelieu). On y découvre aussi des auteurs complètement inconnus, oubliés, et d’autres au contraire qui font partie de la « grande » histoire. Le format permet en une série de 18 petits portraits très humbles et très fidèles, de parcourir, en accéléré, l’histoire de France de 1634 à nos jours. Vraiment un régal. L’écriture est précise, fluide, et le propos emprunt d’une grande passion pour l’histoire et la vie de ces hommes dont Amin Maalouf est devenu, directement et indirectement, le successeur.

J’avais bien aimé Le premier siècle après Béatrice, un des romans de Maalouf, étrange et inquiet. J’avoue avoir adoré ce « Fauteuil sur la Seine ». Et cela m’a permis de relire une partie du texte qu’il avait écrit sur le thème du doute (Eloge du doute), dont une phrase figure en bonne place dans ma collection personnelle de citations :

Le doute, chez moi, n’est pas une absence de croyance, c’est un mode de croyance.

Amin Maalouf -

L’islamisme et nous

Pierre-André Taguieff est un penseur rigoureux et sérieux. Il est chercheur, et ça se sent dans son ouvrage consacré à l’islamisme – « L’islamisme et nous. Penser l’ennemi imprévu » – : bourré de références, orienté sur la connaissance, et sur la précision conceptuelle. Il y a également du courage dans son propos, car même en étant rigoureux, il balance un certain nombre de vérités qui vont à rebrousse-poil du politiquement correct.

J’avoue être resté un peu sur ma faim, mais c’est parce que je connais ce sujet mieux que d’autres, pour avoir passé un certain temps à me renseigner. Si vous connaissez déjà bien l’islam, ce qu’est l’islamophobie, ce que sont les débats qui agitent les anti-racistes et les racistes (parfois les mêmes personnes, certains anti-racistes affichés sont complètement racialistes voire racistes!), alors le livre n’est peut-être pas nécessaire. Sinon, dépêchez-vous de l’acheter : c’est une très bonne manière d’aller vite au fond du sujet, sans raccourcis. L’effort de Taguieff est un effort pour penser l’altérité de l’islamisme, qui n’est pas pensable uniquement avec nos catégories de démocratie libérale, pluraliste, ouverte et tolérante. Le fait religieux y est central, le fait politico-religieux pour être plus précis.17 thèses sur l’islamisme

En fin d’ouvrage on trouve une liste de de 17 thèses sur l’islamisme qui valent le détour : vous pouvez les découvrir dans cet article du Huffington Post. Vous pouvez aussi aller lire cette interview accordé à Marianne sur le sujet.

Bref, à lire rapidement. -

La loi naturelle et les Droits de l’Homme

Je viens de terminer le recueil de six conférences que Pierre Manent a donné, en mars 2018, dans le cadre de la Chaire Etienne Gilson, publié sous le titre « La loi naturelle et les Droits de l’Homme ». J’avais déjà eu l’occasion de faire la recension ici d’un de ses livres (Situation de la France), et j’ai retrouvé avec plaisir ce penseur rigoureux, sincère, et épris de vérité. Mon modeste billet reviendra sur quelques points clés de ce livre, et quelques interrogations qu’il a provoqué. Pour en savoir plus, et mieux, je vous recommande d’aller lire la très bonne interview de Pierre Manent par Valeurs Actuelles, ou encore, mais c’est antérieur à ce livre, le dialogue mémorable organisé par le magazine L’incorrect entre Pierre Manent et Rémi Brague.

Eléments

Pierre Manent décrit comment la logique de « droits » attachés à la personne humaine a constitué une rupture, pour le pire et pour le meilleur. Il revient surtout sur le pire dans son livre. Notamment un point essentiel : en passant aux Droits de l’Homme, on a mis le doigt dans une évolution complexe, faisant glisser le rapport à la nature d’un point de vue à un autre. Dans l’idée d’une loi naturelle, il y avait une forme d’acceptation de « règles » données/à découvrir/à suivre. La Loi naturelle, c’est selon Pierre Manent :

cet ensemble de règles qui ordonnent nécessairement la vie humaine et que pourtant les hommes n’ont pas faites. Ce sont les règles qui à la fois fixent des limites et offrent des orientations à notre liberté. Elles sont données à l’homme avec sa nature et sa condition.

La liberté sans limites

Avec la notion de droits attachés à chaque personne, nous changeons la perspective : même si les deux notions (loi naturelle et droits naturels) sont proches, la logique de droits naturels récuse celle de Loi naturelle et nous fait entrer dans une logique de « pure liberté, comme capacité illimitée d’ordonner à notre guise la vie humaine. La revendication, virulente et même féroce, de cette pure liberté, de cette capacité illimitée, nous livre à l’arbitraire d’une volonté prétendant tirer d’elle-même sa règle. Au bout du compte, s’il n’y a pas de ”loi naturelle », il n’y a rien pour guider la liberté humaine. La loi naturelle est la seule défense sérieuse contre le nihilisme. »

Fort de ce point de départ, Pierre Manent aborde entre autres les points suivants :- la logique de droits de l’homme introduit la notion d’individu (plutôt que de personne), c’est-à -dire une sorte d’atome abstrait, portant l’intégralité du potentiel humain. Faisant fi de toutes les différences culturelles et individuelles, ce concept d’individu, très générique, et très abstrait, utile pour penser l’universel, manque une partie de ce que sont les humains de fait, pour mettre en avant une égalité totale (de droits), visant un idéal. Cela sépare le réel (l’être) et l’idéal (le devoir être), en rendant presque impossible la réconciliation des deux, puisque l’idéal est dessiné sur un modèle abstrait et partiel de l’humain.

- Le droit qui décrivait adossé à la Loi, une frontière principalement négative (ce qu’on ne peut pas faire), devient le domaine de l’expression de tout ce que les humains ressentent et désirent. Les droits deviennent un outil pour légitimer tout ce que nous voulons être. L’exemple du mariage gay analysé par Pierre Manent décrit très bien tout cela, avec notamment la perte de la nuance entre privé/intime et public. Pour revendiquer le « droit à « , chacun est sommé d’étaler sur la place publique son intimité, ses ressentis, sa vie privée.

- La notion d’autonomie, si prisée à notre époque, est très critiquée par Manent, comme étant partiellement sans aucun sens lorsqu’on parle d’un individu : l’autonomie ne peut se concevoir, pour un humain, que dans un cadre qui délimite son action (cadre au sens large, c’est-à -dire règles et contraintes structurant l’action). Se donner à soi-même sa propre loi (ce qui est le sens de l’autonomie) n’a pas de sens puisque nos actions dépendent de lois (dont la loi naturelle) qui ne sont pas créés par l’homme.

Logique d’action

En fin connaisseur de Machiavel, Pierre Manent propose une voie pour sortir de tous ces délires : penser à nouveau l’individu comme un être agissant, et donc toujours intégrer dans la réflexion sur la loi et les règles, ainsi que dans le champ de la morale, des éléments de ce qu’est l’action.

- la première notion importante est celle du couple commandement/obéissance. Il n’y pas d’action sans commandement, et obéissance. Que l’on veuille distinguer ces modes d’actions ou non, ils sont présents. Les structures de commandement/décision sont toujours là , les endroits où c’est l’obéissance aussi (à la loi, aux régles, aux dirigeants, etc…). Notre pensée de l’action est limitée par la non-prise en compte de ces éléments.

- Pierre Manent propose également de revenir aux motifs humains de l’action. Trois éléments permettent de décrire les critères de valeur de nos actes : l’utile, l’agréable, et le noble (juste, bon, honnête). Ces 3 piliers sont les motivations de nos actes, et doivent permettre de sortir de l’éternelle tension entre être et devoir-être (ce qu’est la morale finalement), pour se recentrer sur des choses plus pragmatiques, plus dans l’action.

Interrogations

Tous ces éléments me paraissent très utiles, et pertinents. Je partage maintenant avec vous quelques interrogations, et critiques qui me sont venues à la lecture de cet excellent livre.

- une critique tout d’abord, qui est le pendant des qualités du livre : analytique, rigoureux, mais au point d’en être impersonnel. A de nombreuses reprises, la situation philosophique que décrit Pierre Manent nous révolte, et on sent qu’il ne l’approuve pas (notamment la manière de penser des individus coupés de tout contexte, dont les droits sont uniquement des moyens de se faire croire que l’on peut être ce que l’on désire). Mais on n’a jamais sa position à lui. Il reste curieusement en retrait, dans une position compréhensible de chercheur, qui regarde tout cela de loin. Il manque du Pierre Manent dans son livre.

- La charge portée en fin de livre contre le libéralisme me parait assez fragile, et peu convaincante. D’une part parce qu’il critique le libéralisme comme étant porteur de cette vision extensive des « droits à « , ce qui est loin d’être vrai. Par ailleurs, il regarde tous les sujets du point de vue d’une réflexion sur l’Etat, ce qui limite considérablement la portée du propos : la société ne résume pas aux structures législatives et de commandement portée par le gouvernement ou les assemblées représentatives. Pierre Manent dit ouvertement ne pas penser utile la notion d’ordre spontané, ou catallaxie. A nouveau, un vrai point aveugle dans sa pensée, très constructiviste, et qui manque toute la réflexion puissante et importante des libéraux de l’école autrichienne, notamment la pensée développée par Hayek dans « Droit, législation et liberté », portant sur les institutions, leur évolution, et ce que l’on peut mettre dans les notions de lois et de réglementation. Par ailleurs, il laisse penser que le libéralisme est une philosophie qui voit la liberté comme une sorte d’absolu sans limite, ce qui n’est absolument pas le cas. Le libéralisme considère que la liberté ne va pas sans le respect des règles communes, qui s’appuient notamment sur des institutions sociales comme la propriété et la responsabilité. Il manque la pensée libérale dans sa réflexion, ce qui est assez surprenant quand on prétend la critiquer et l’affubler d’un certain nombre de maux.

- Un dernier point : dire qu’un des motifs de l’action humaine est la recherche de l’action noble (juste, bonne, etc…) me convient très bien. Mais comment définit-on le « noble » et le « bon » ? On ne peut pas discuter de cette question, surtout avec une logique d’action, sans rentrer dans le contenu de ce terme. Des humains jugent noble et juste de tuer pour faire gagner leur cause : peut-on mettre ce « noble »-là , au même niveau que le commandement « Tu ne tueras point » ? Certainement pas. Il faut donc assumer que le contenu positif mis en avant pour penser le « devoir-être » n’est pas un simple paramètre interchangeable. C’est le coeur de la discussion, escamoté il me semble par Manent. Il manque un peu de courage peut-être à Pierre Manent pour ne pas tomber dans une forme de relativisme. Tout ne se vaut pas. Si l’on veut parler de visée universaliste, il faut assumer que certaines cultures sont plus aptes que d’autres à dégager des valeurs/règles/structures universelles. Ce n’est pas juger les individus qui en ressortent que d’affirmer cela, c’est simplement continuer à vouloir chercher la vérité. L’universalisme, qui est le sujet du livre, contient (dans tous les sens du terme) un impérialisme : si quelque chose est « bon » (noble, honnête, juste) universellement, alors souhaitons que ce « bon » devienne la règle. L’universalisme est en tension avec le respect des différences culturelles : ne pas en discuter limite la portée de la discussion.

Bref : très bon livre, riche de notions complexes rigoureusement exposées, mais manquant d’ampleur et de prise de position.

-

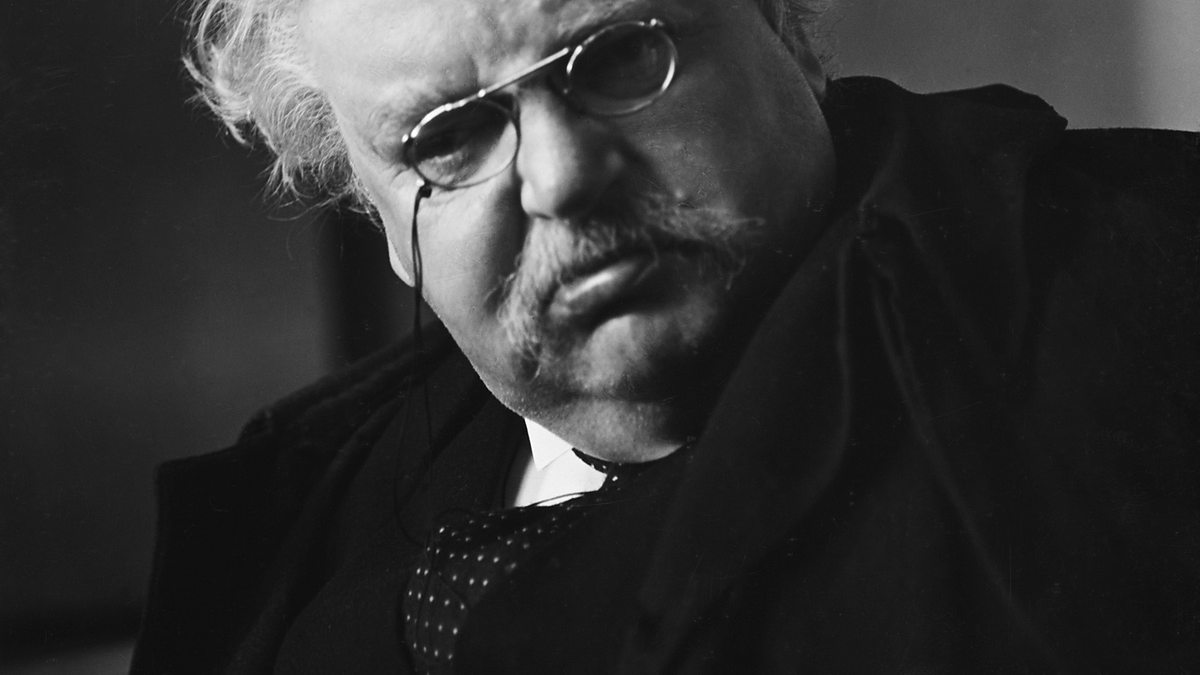

Hérétiques et Orthodoxie

Je ne remercierai jamais assez Jacques de Guillebon, ami et néanmoins rédac’ chef de l’excellent magazine L’incorrect, de m’avoir conseillé, lors d’une de nos soirées arrosées, la lecture de Gilbert Keith Chesterton. C’est un auteur extraordinaire que je viens de découvrir ! Les deux livres phares de Chesterton sont « Hérétiques » (1905), et « Orthodoxie » (1908). Ils forment un tout, et viennent d’être réédités, et très bien traduits, aux éditions Flammarion, dans la collection Climats.

Auteur incroyable

Chesterton a un style incroyable, vif, plein de bon sens et d’humour, très corrosif, et nourrissant en permanence sa réflexion de paradoxes apparents. Son premier recueil, « Hérétiques », est une succession de petits chapitres où il critique un certain nombres d’auteurs de son époque : R. Kipling, H.G. Wells, G.B. Shaw. Il les loue en même temps pour leurs qualités, et reconnait une grande cohérence dans leur pensée. Mais, justement, il pense que leur manière de penser le monde est fausse. Et il explique pourquoi. D’une manière générale, Chesterton (et je suis d’accord à 100% avec lui là -dessus) pense que notre « vision du monde » importe. Que la manière de concevoir le monde structure beaucoup de choses, et peut faire aller dans de bien mauvaises directions. Chesterton a entretenu de nombreuses controverses, par écrit, avec d’autres auteurs (dont G.B. Shaw), et je trouve cela très inspirant, et utile.

« Orthodoxie » pour expliquer « Hérétiques »

Suite à ce premier recueil, véritablement pamphlétaire, plusieurs critiques lui ont adressé le reproche d’être certes un très bon polémiste, et un bon destructeur des positions des autres, mais que sa position à lui n’était pas explicite. C’est le sujet du deuxième livre, « Orthodoxie », que de tenter d’expliquer sa position. Je suis en plein milieu, et je me régale. Il commence par expliquer que ça ne sera pas un système philosophique, mais plutôt une autobiographie débraillée. Et il démarre en expliquant qu’il se considère comme une navigateur qui serait partit découvrir l’Inde, et qui aurait découvert … l’Angleterre ! Je laisse comme toujours le mot de la fin à l’auteur, en citant un (long) passage de l’introduction pour donner aussi une idée de son style (mais vraiment, vraiment, lisez Chesterton!) :

Mais j’ai une raison particulière de faire allusion au yachtman qui découvrit l’Angleterre. Car je suis cet homme à bord d’un yacht. J’ai découvert l’Angleterre. Je ne vois pas comment ce livre pourrait ne pas avoir un caractère égotiste. Et je ne vois pas comment (à la vérité) il pourrait ne pas être ennuyeux. Le manque d’intérêt m’affranchira toutefois du reproche que je déplore le plus, celui d’être désinvolte. […] C’est une chose que de raconter une entrevue avec une gorgone ou un griffon, une créature qui n’existe pas. C’en est une autre de découvrir que le rhinocéros existe bel et bien et de réjouir de constater qu’il a l’air d’un animal qui n’existerait pas. On recherche la vérité, mais il se peut que l’on poursuivre d’instinct les vérités les plus extraordinaires. Je dédie ce livre, avec mes sentiments les plus chaleureux, à tous les braves gens qui détestent ce que j’écris, et le considèrent (à juste titre, pour autant que je le sache) comme une piètre facétie ou une unique et exténuante plaisanterie. Car si ce livre est une plaisanterie, c’est une plaisanterie qui me vise. Je suis l’homme qui a eu la suprême audace de découvrir ce qui avait déjà été découvert. S’il est un élément de farce dans les pages qui suivent, la farce est à mes dépens, car ce livre raconte comment j’ai cru être le premier homme à fouler le sol de Brighton avant de m’apercevoir que j’étais le dernier à le faire. Il raconte les aventures dignes d’un éléphant à la poursuite de l’évidence. Personne ne trouver mon cas plus risible que je ne le trouve moi-même ; aucun lecteur ne peut m’accuser ici de chercher à le ridiculiser : c’est moi qui suis la risée de cette histoire, et aucun rebelle ne me chassera de mon trône. J’avoue librement toutes les ambitions idiotes de la fin du XIXe siècle. Comme tous les autres petits garçons solennels, j’ai essayé d’être en avance sur mon époque. Comme eux, j’ai taché d’avoir quelques dix minutes d’avance sur la vérité. Et je me suis rendu compte que j’étais en retard de dix-huit cents ans.

En proclamant mes vérités, j’ai forcé ma voix avec une douloureuse exagération juvénile. Et j’ai été puni de la manière la plus appropriée et la plus drôle : tout en conservant mes vérités, j’ai découvert non pas qu’elles n’étaient pas vraies, mais simplement qu’elles n’étaient pas les miennes. Alors que je me croyais seul, je me trouvais en réalité dans une position ridicule puisque j’étais soutenu par toute la chrétienté. Il se peut, le Ciel me pardonne, que j’aie tenté d’être original, mais je ne suis parvenu qu’à concevoir, en solitaire, une modeste copie des traditions existantes de la religion civilisée. Le yachtman croyait être le premier à découvrir l’Angleterre ; j’ai cru être le premier à découvrir l’Europe. Je me suis évertué à créer ma propre hérésie, jusqu’à ce que je me rende compte, en y appliquant les dernières touches, que c’était l’orthodoxie.

Il est possible que le récit de cet heureux fiasco divertisse quelque lecteur. Il se pourrait qu’un ami ou un ennemi s’amuse en lisant comment la vérité d’une légende disparue ou l’imposture d’une philosophie majeure m’a peu à peu appris ce que j’aurais pu apprendre dans mon catéchisme, si je l’avais jamais appris. Il peut être, ou ne pas être, assez amusant de lire comment j’ai finalement trouvé dans un club anarchiste ou dans un temple babylonien ce que j’aurais pu trouver dans l’église paroissiale la plus proche. Si quelqu’un a envie d’apprendre comment les fleurs des champs, les réflexions entendues dans un omnibus, les vicissitudes de la politique ou les souffrances de la jeunesse se sont assimilés dans un certain ordre pour produire une certaine adhésion à l’orthodoxie chrétienne, cet homme-là peut éventuellement lire ce livre. Mais il y a en toute chose une répartition raisonnable du travail. J’ai écrit le livre et rien au monde ne saurait m’inciter à le lire.