Dans le monde de l’innovation, il est courant d’entendre parler de Business Models, ou de modèles d’affaires. C’est un outil très utile pour concevoir, décrire et clarifier les activités au sein des entreprises. Ce court article vous propose de découvrir ce qu’est un Business Model, quelques outils et canevas utiles pour les représenter, et une classification des grands types de modèles d’affaires.

Qui dit modèle, dit … modèle

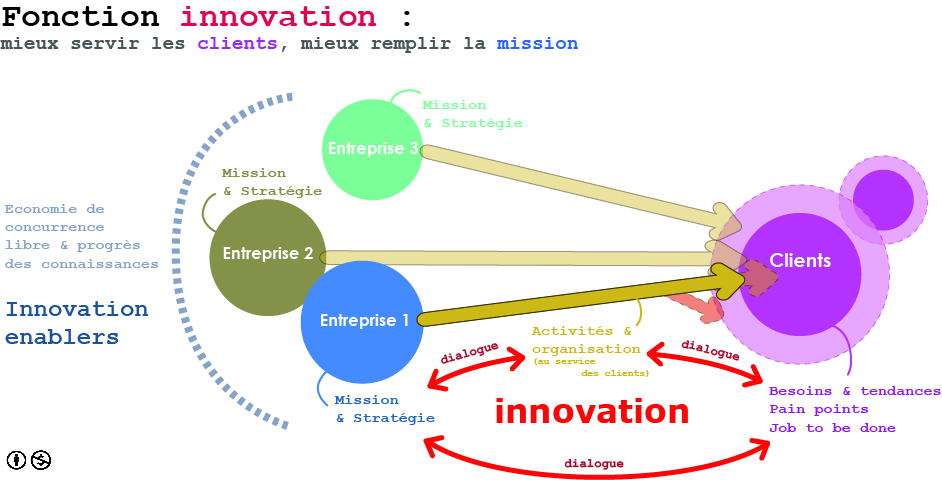

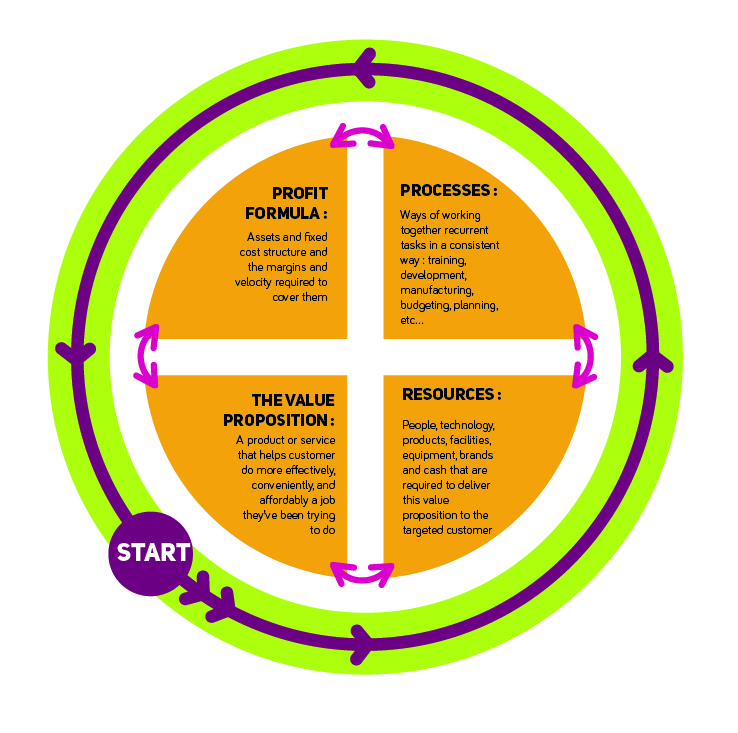

Un modèle, c’est toujours une simplification de la réalité. Le modèle d’affaire simplifie les activités des entreprises en les décrivant comme l’articulation entre 4 types d’éléments (décrits ci-après et illustré par le diagramme). J’ai pris cette définition dans l’excellent livre de Clayton Christensen (« The Innovator’s prescription ») qui donne une bonne vision des disruptions en cours et à venir dans le monde de la santé. C’est un outil indispensable pour réfléchir à l’innovation.

- Proposition de valeur (value proposition) : tout commence par une proposition de valeur, c’est-à -dire un service ou un produit qui aide le client à faire mieux, plus facilement, plus économiquement ce qu’il cherche à faire (le job-to-done)

- Ressources : tout ce qu’il va être nécessaire de mobiliser — personnes, technologies, produits, marques, etc.. – pour rendre effective et délivrer la proposition de valeur.

- Processus : toutes les bonnes manières de travailler ensemble, qui incorporent les apprentissages

- Profit formula : l’équation économique du business ; actifs, coûts de structures, et les marges opérationnelles. Sans marges, la proposition de valeur ne peut être durablement délivrée.

Représentations & canevas

Il existe plusieurs façons de représenter un modèle d’affaire (ou Business model). Les plus connues sont certainement :

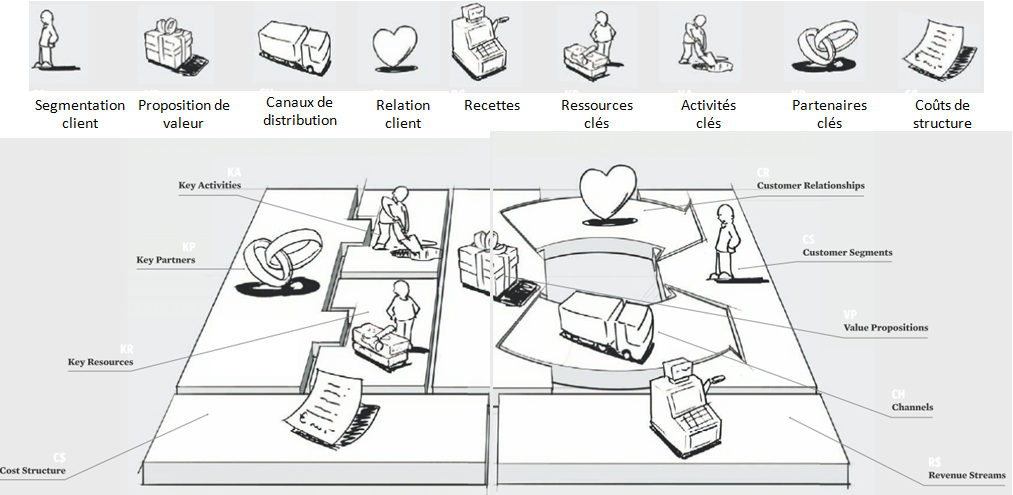

- le Business model canevas (celui d’Osterwalder), qui détaille autour de la proposition de valeur d’une part les activités, ressources et partenaires nécessaires pour la délivrer, et d’autre part les canaux de distribution et les différents segments de clients à qui l’on souhaite apporter ce service/cette valeur. Vous pouvez le trouver ici.

- le Lean canvas, qui est plus orienté sur les projets débutants, et qui sert à bien formuler le problème que l’on veut résoudre (avant de réfléchir à la solution). Il est très utile, et la lecture des bouquins de son inventeur aussi (Ash Maurya). L’approche développée par l’auteur est très orientée « fact based » : le canvas sert à poser ses hypothèses, et à aller tester les plus risquées d’abord. Lean Canvas

Typologie de modèle d’affaires

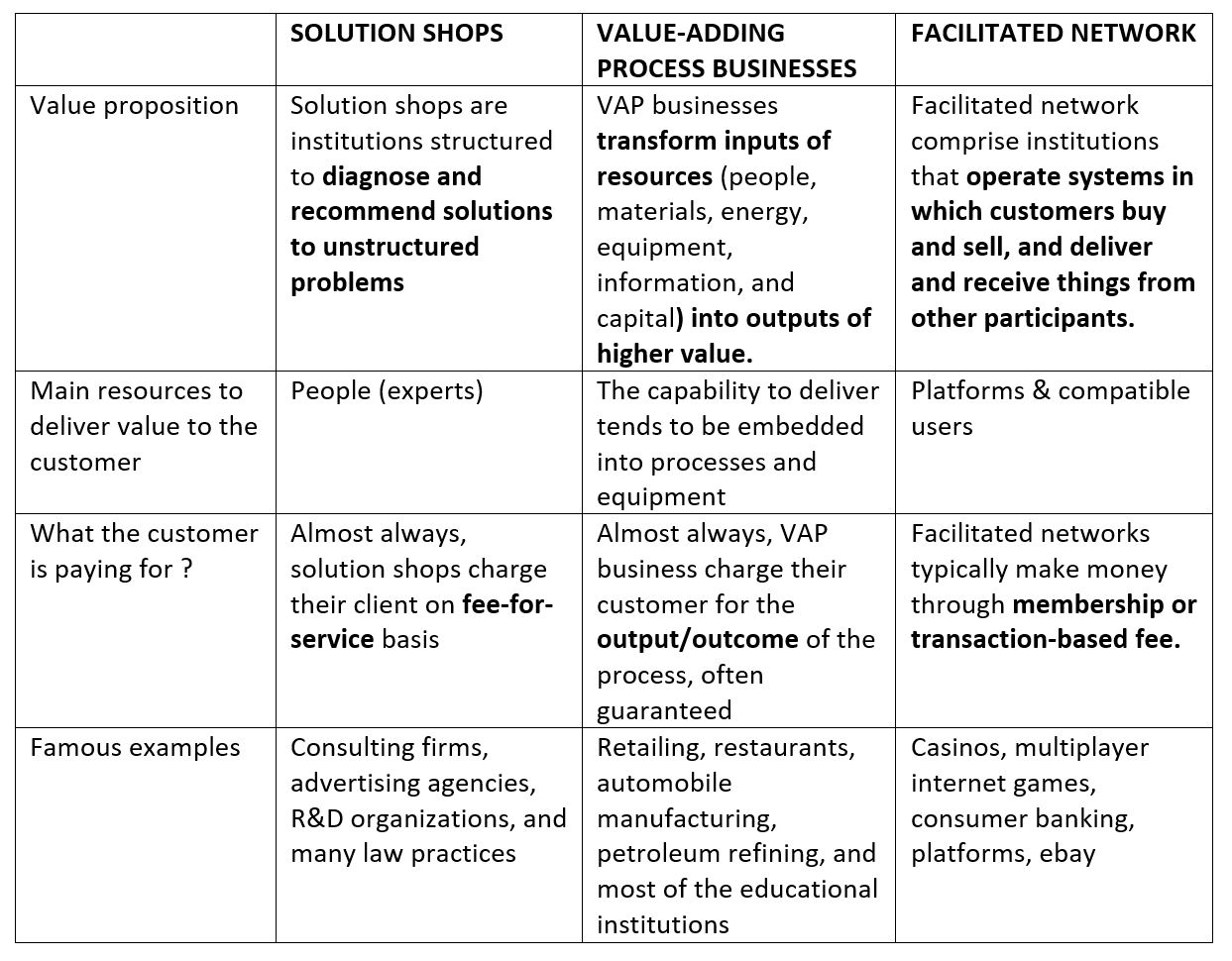

Pour finir, des chercheurs — cités par Christensen dans son livre —, Oystein Fjeldstad et Charles Stabell, ont proposé une typologie de BM très différents. Les grands types de Business Models, en quelque sorte. Ils en distinguent 3 sortes, qui se trouvent dans le tableau ci-dessous. Je laisse les noms en anglais pour ne pas risquer de contre-sens.

Bien sûr, il n’est pas rare que des institutions ou des organisations mélangent plusieurs de ces modèles archétypaux. Et vous ? Quel est votre modèle d’affaire ? Est-il pur ? Est-il hybride ?

Pour aller plus loin (plus sûrement et plus lentement) :

- 10 types of innovation

- The innovator’s prescription — Clayton Christensen

- Running Lean — Ash Maurya

- Value Proposition Design