J’ai eu la chance d’assister à une conférence de Michael Ballé (auteur avec Godefroy Beauvallet du livre « Management Lean ») dans le cadre de mon travail. Et à la fin de la journée où nous avions vu cette très intéressante conférence, nous nous sommes vu offrir l’ouvrage. Que j’ai lu, et qui est vraiment très intéressant : j’avais entendu souvent parler du « Lean » sans vraiment savoir précisément de quoi il retournait. Le quatrième de couverture le dit très bien :

Loin des effets de mode, le management lean n’est ni une méthode ni une philosophie. C’est avant tout une pratique (…) Si Management Lean est une référence, c’est parce qu’il ne transige jamais sur les principes essentiels de la pratique lean : assurer le succès durable de l’entreprise, son alignement sur les besoins de ses clients – par le développement personnel et professionnel de chaque collaborateur -, et plus largement, sa contribution aux objectifs globaux de préservation de l’environnement et du lien social.

Loin de moi l’idée de résumer cet ensemble de pratiques réalistes, basé sur l’apprentissage, venu du Japon. Je vous en partage quelques traits marquants que j’ai relevé au fil de la lecture.

Venu du Japon

Le Lean est indissociable du Japon (même s’il a été formalisé en tant que tel aux USA) : cette pratique, en effet, a été construite chez Toyota, et formalisée au sein du mystérieux TPS (Toyota Production System). L’auteur Michael Ballé est le fils d’un ingénieur (Freddy Ballé) qui a été parmi les premiers à aller, pour Valéo, étudier l’organisation de Toyota, sur place, pour en comprendre la logique et la philosophie. C’est une organisation du travail en usine qui est vraiment très différente du Taylorisme. Elle part de l’ouvrier, de l’opérateur, et des conditions de l’excellence de son travail, au service du client. Et le terme « lean » décrit très bien la démarche et la pratique : « sans gras », « dégraissé », le terme décrit très bien un organisme sans surplus, réactif et résilient, fin et dynamique, optimisé en tout point, comme un jaguar. C’est à cette image que l’entreprise doit essayer de ressembler dans son fonctionnement pour rester tendue vers son seul objectif (satisfaire les clients), en s’appuyant sur ses seules forces (les humains qui y travaillent, et la manière dont ils travaillent).

Une approche réaliste

Ce qui marque à la lecture de l’ouvrage, c’est le côté ultra-réaliste de cette pratique. Pas d’idéologie, pas d’idées préconçues, tout repose sur l’observation et la compréhension de la réalité. La réalité de la qualité des produits, de la qualité du travail, des conditions de productions, des optimisations possibles. On trouve naturellement au sein du lean le gemba (l’observation terrain), la formation permanente des ouvriers et en général des employés, la recherche et l’analyse des causes des problèmes, la chasse aux gaspillages (ressources, temps, etc..). C’est la réalité qui prime ; les humains s’y adaptent.

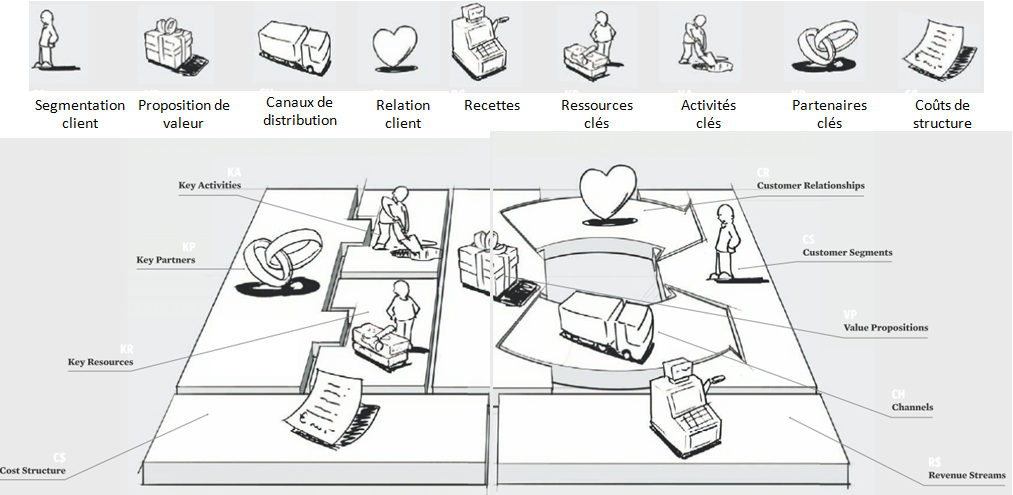

Centrée sur les produits et les clients

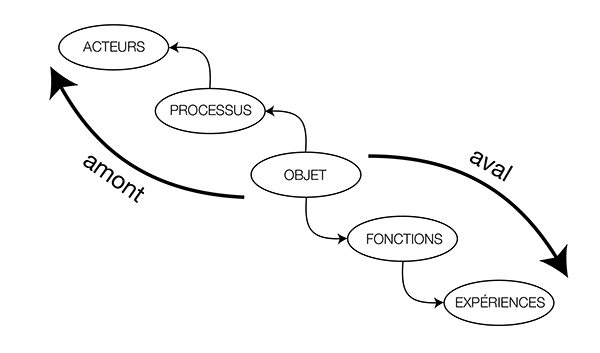

Le but du Lean est de servir au mieux les clients avec les meilleurs produits. La manière de traiter les réclamations clients liés à des problèmes qualité est à ce titre très évocatrice de cette approche : qu’est-ce qui dans l’utilisation du produit a cassé la magie du produit, et comment prendre cette réclamation comme une occasion précieuse d’apprendre (qu’est-ce que le client essayait de faire avec le produit ? en quoi le produit ne lui a pas permis de le faire ? quelle situation concrète est à l’origine de la difficulté ? qu’est-ce que ça nous dit sur ce qui est important pour le client ? qu’est-ce que nous pouvons apprendre sur le fonctionnement de nos produits ? quel aspect de notre processus de fabrication ou de service a créé le problème ?). Vous l’avez compris, cette manière de voir les choses est intimement liée à l’apprentissage et l’amélioration permanente.

Une approche basée sur l’amélioration permanente

Naturellement, avec cette approche l’amélioration graduelle et permanente (kaizen est au coeur des pratiques managériales, au service de la performance. L’effort de chaque salarié, de chaque manager, est que chacun puisse faire son travail avec la plus grande qualité et dans les meilleures conditions. « Le principe « non coupable » est la clé de l’amélioration, car il permet de mettre les problèmes en évidence et de se poser la question « pourquoi » plutôt que la question « qui ». » On retrouve là les principes soulignés par C. Morel dans son magnifique ouvrage « Eviter les décisions absurdes« . Cela a pris du temps, et est très bien symbolisé par un exemple souvent cité pour illustrer la manière dont le Lean s’incarne concrètement dans les espaces de travail. Les opérateurs chez Toyota ont une ficelle à portée de main qu’ils peuvent tirer dès qu’ils rencontrent un problème impactant la qualité de la production : dans ce cas, la chaîne s’arrête, et les managers convergent vers ce point de la chaîne, non pour blâmer le coupable, mais pour l’aider à trouver une solution. Mais pas en la trouvant pour lui. En vérifiant que l’opérateur a bien intégré le standard de travail, en le (re)formant / ou en se mettant d’accord sur la distinction entre un bon composant ou mauvais composant, en clarifiant les critères, en se mettant d’accord sur la méthode de test. C’est une manière de toujours considérer que la qualité est avant-tout de l’auto-qualité. La formation est intégrée au travail lui-même.

C’est un ouvrage très facile à lire, très inspirant, et dont je vais partager quelques points avec mes collègues. Qu’est-ce que la pratique lean signifie si je l’applique à mon propre travail ? en quoi conduit-elle à améliorer certaines de mes pratiques professionnelles ?