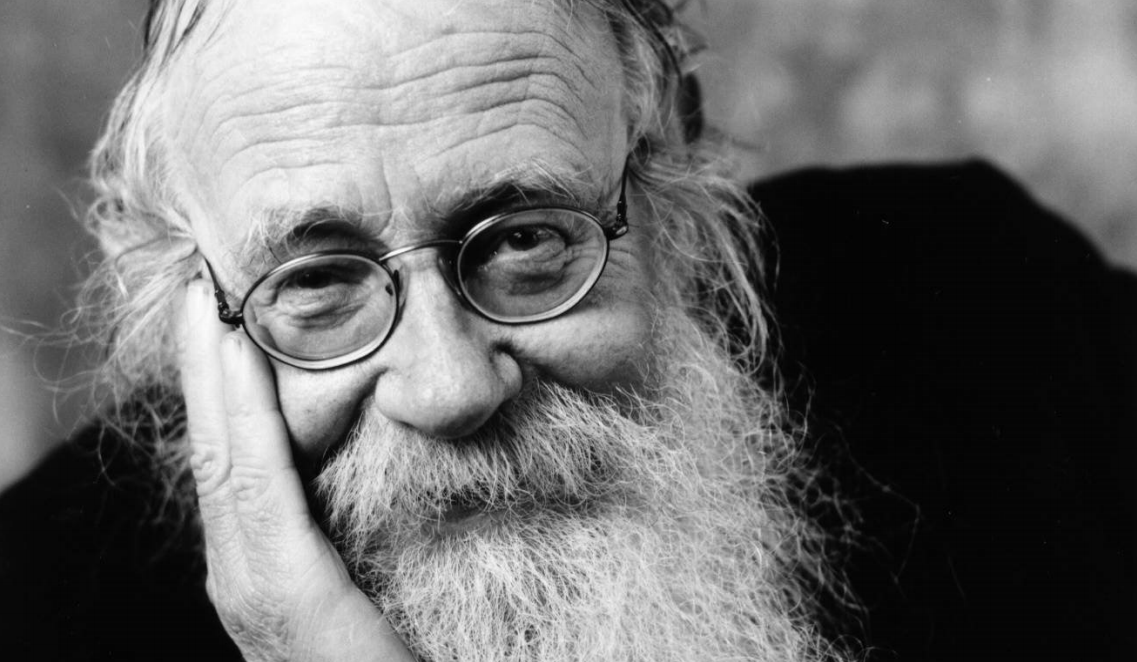

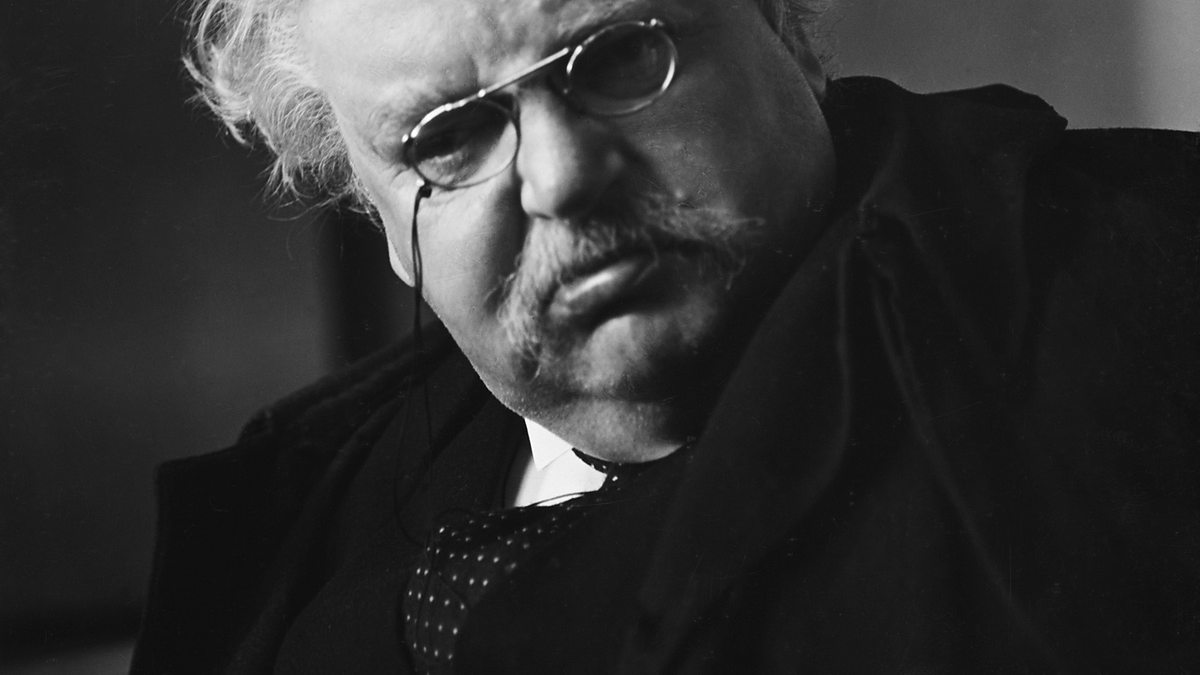

Je ne remercierai jamais assez Jacques de Guillebon, ami et néanmoins rédac’ chef de l’excellent magazine L’incorrect, de m’avoir conseillé, lors d’une de nos soirées arrosées, la lecture de Gilbert Keith Chesterton. C’est un auteur extraordinaire que je viens de découvrir ! Les deux livres phares de Chesterton sont « Hérétiques » (1905), et « Orthodoxie » (1908). Ils forment un tout, et viennent d’être réédités, et très bien traduits, aux éditions Flammarion, dans la collection Climats.

Auteur incroyable

Chesterton a un style incroyable, vif, plein de bon sens et d’humour, très corrosif, et nourrissant en permanence sa réflexion de paradoxes apparents. Son premier recueil, « Hérétiques », est une succession de petits chapitres où il critique un certain nombres d’auteurs de son époque : R. Kipling, H.G. Wells, G.B. Shaw. Il les loue en même temps pour leurs qualités, et reconnait une grande cohérence dans leur pensée. Mais, justement, il pense que leur manière de penser le monde est fausse. Et il explique pourquoi. D’une manière générale, Chesterton (et je suis d’accord à 100% avec lui là -dessus) pense que notre « vision du monde » importe. Que la manière de concevoir le monde structure beaucoup de choses, et peut faire aller dans de bien mauvaises directions. Chesterton a entretenu de nombreuses controverses, par écrit, avec d’autres auteurs (dont G.B. Shaw), et je trouve cela très inspirant, et utile.

« Orthodoxie » pour expliquer « Hérétiques »

Suite à ce premier recueil, véritablement pamphlétaire, plusieurs critiques lui ont adressé le reproche d’être certes un très bon polémiste, et un bon destructeur des positions des autres, mais que sa position à lui n’était pas explicite. C’est le sujet du deuxième livre, « Orthodoxie », que de tenter d’expliquer sa position. Je suis en plein milieu, et je me régale. Il commence par expliquer que ça ne sera pas un système philosophique, mais plutôt une autobiographie débraillée. Et il démarre en expliquant qu’il se considère comme une navigateur qui serait partit découvrir l’Inde, et qui aurait découvert … l’Angleterre ! Je laisse comme toujours le mot de la fin à l’auteur, en citant un (long) passage de l’introduction pour donner aussi une idée de son style (mais vraiment, vraiment, lisez Chesterton!) :

Mais j’ai une raison particulière de faire allusion au yachtman qui découvrit l’Angleterre. Car je suis cet homme à bord d’un yacht. J’ai découvert l’Angleterre. Je ne vois pas comment ce livre pourrait ne pas avoir un caractère égotiste. Et je ne vois pas comment (à la vérité) il pourrait ne pas être ennuyeux. Le manque d’intérêt m’affranchira toutefois du reproche que je déplore le plus, celui d’être désinvolte. […] C’est une chose que de raconter une entrevue avec une gorgone ou un griffon, une créature qui n’existe pas. C’en est une autre de découvrir que le rhinocéros existe bel et bien et de réjouir de constater qu’il a l’air d’un animal qui n’existerait pas. On recherche la vérité, mais il se peut que l’on poursuivre d’instinct les vérités les plus extraordinaires. Je dédie ce livre, avec mes sentiments les plus chaleureux, à tous les braves gens qui détestent ce que j’écris, et le considèrent (à juste titre, pour autant que je le sache) comme une piètre facétie ou une unique et exténuante plaisanterie. Car si ce livre est une plaisanterie, c’est une plaisanterie qui me vise. Je suis l’homme qui a eu la suprême audace de découvrir ce qui avait déjà été découvert. S’il est un élément de farce dans les pages qui suivent, la farce est à mes dépens, car ce livre raconte comment j’ai cru être le premier homme à fouler le sol de Brighton avant de m’apercevoir que j’étais le dernier à le faire. Il raconte les aventures dignes d’un éléphant à la poursuite de l’évidence. Personne ne trouver mon cas plus risible que je ne le trouve moi-même ; aucun lecteur ne peut m’accuser ici de chercher à le ridiculiser : c’est moi qui suis la risée de cette histoire, et aucun rebelle ne me chassera de mon trône. J’avoue librement toutes les ambitions idiotes de la fin du XIXe siècle. Comme tous les autres petits garçons solennels, j’ai essayé d’être en avance sur mon époque. Comme eux, j’ai taché d’avoir quelques dix minutes d’avance sur la vérité. Et je me suis rendu compte que j’étais en retard de dix-huit cents ans.

En proclamant mes vérités, j’ai forcé ma voix avec une douloureuse exagération juvénile. Et j’ai été puni de la manière la plus appropriée et la plus drôle : tout en conservant mes vérités, j’ai découvert non pas qu’elles n’étaient pas vraies, mais simplement qu’elles n’étaient pas les miennes. Alors que je me croyais seul, je me trouvais en réalité dans une position ridicule puisque j’étais soutenu par toute la chrétienté. Il se peut, le Ciel me pardonne, que j’aie tenté d’être original, mais je ne suis parvenu qu’à concevoir, en solitaire, une modeste copie des traditions existantes de la religion civilisée. Le yachtman croyait être le premier à découvrir l’Angleterre ; j’ai cru être le premier à découvrir l’Europe. Je me suis évertué à créer ma propre hérésie, jusqu’à ce que je me rende compte, en y appliquant les dernières touches, que c’était l’orthodoxie.

Il est possible que le récit de cet heureux fiasco divertisse quelque lecteur. Il se pourrait qu’un ami ou un ennemi s’amuse en lisant comment la vérité d’une légende disparue ou l’imposture d’une philosophie majeure m’a peu à peu appris ce que j’aurais pu apprendre dans mon catéchisme, si je l’avais jamais appris. Il peut être, ou ne pas être, assez amusant de lire comment j’ai finalement trouvé dans un club anarchiste ou dans un temple babylonien ce que j’aurais pu trouver dans l’église paroissiale la plus proche. Si quelqu’un a envie d’apprendre comment les fleurs des champs, les réflexions entendues dans un omnibus, les vicissitudes de la politique ou les souffrances de la jeunesse se sont assimilés dans un certain ordre pour produire une certaine adhésion à l’orthodoxie chrétienne, cet homme-là peut éventuellement lire ce livre. Mais il y a en toute chose une répartition raisonnable du travail. J’ai écrit le livre et rien au monde ne saurait m’inciter à le lire.